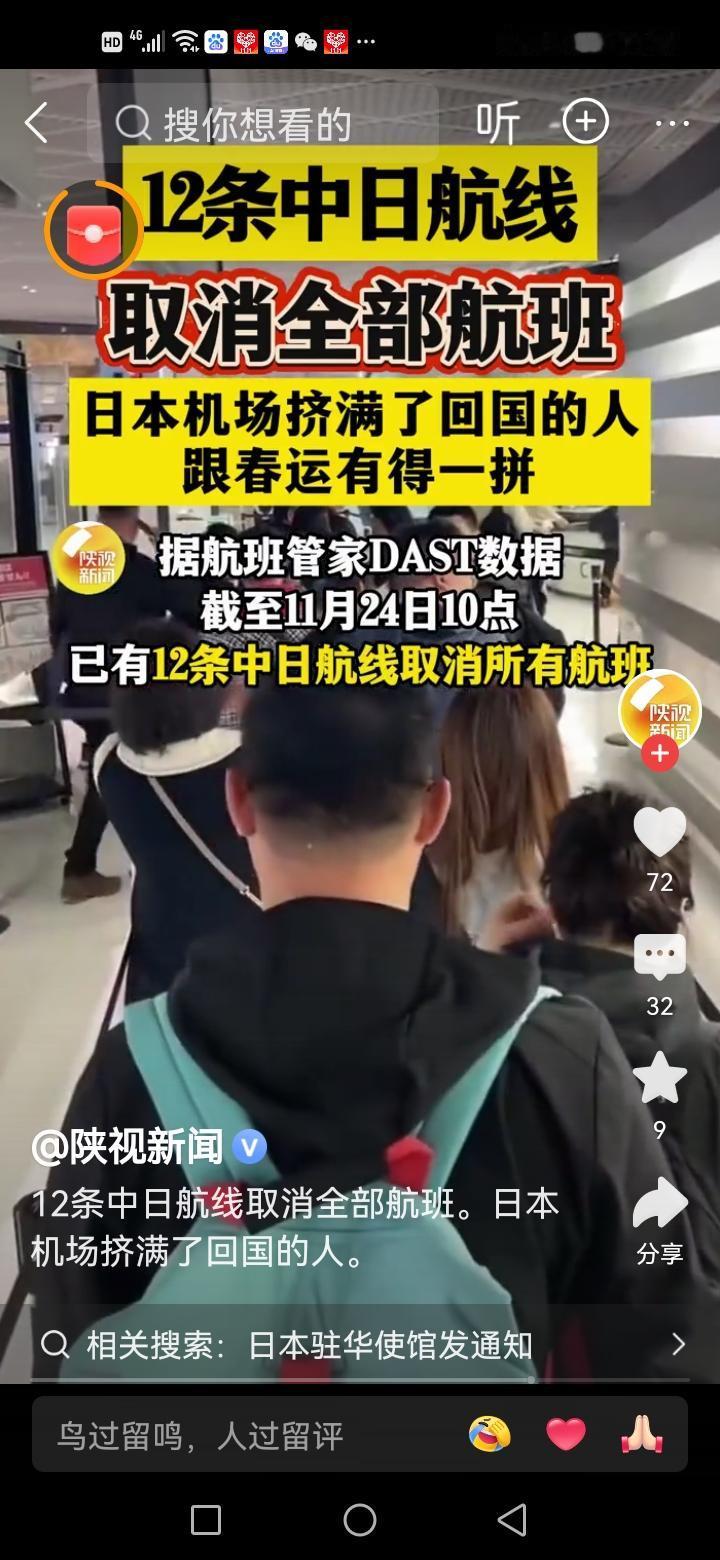

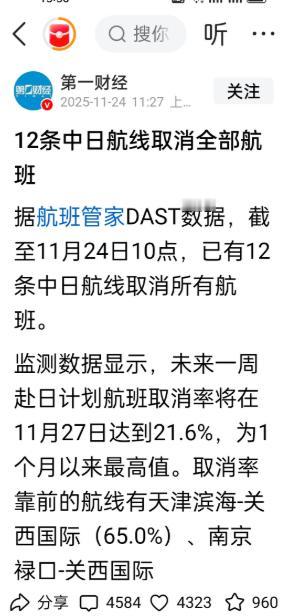

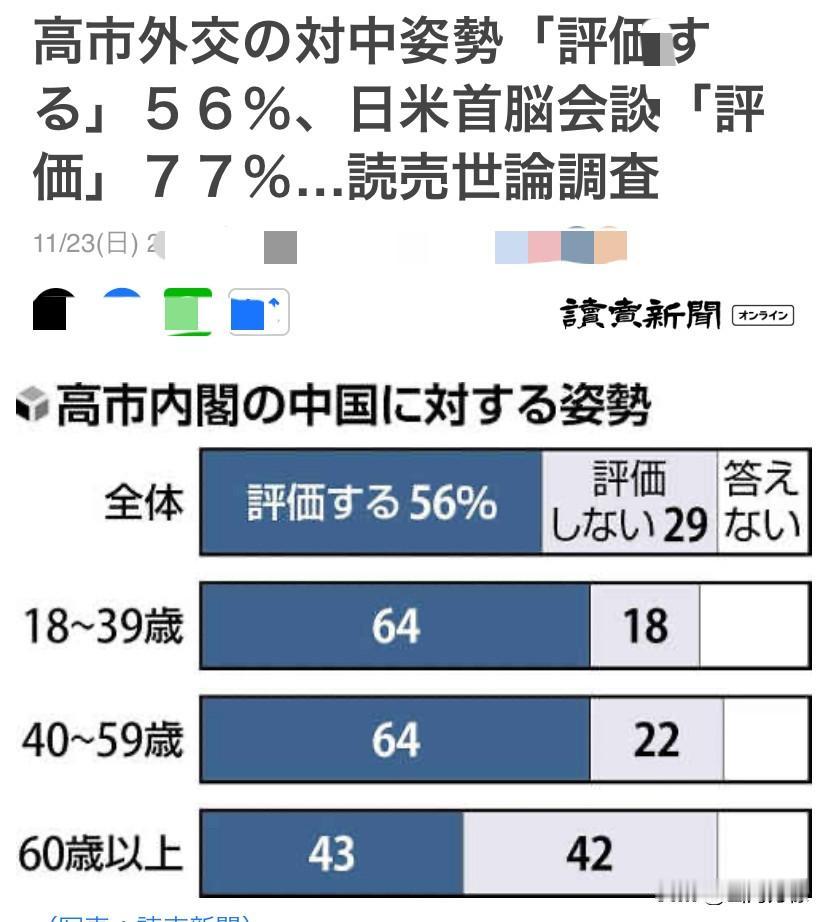

就在刚刚 中国外交部发布了提醒,建议近期谨慎前往日本,合理安排行程和避险准备。 网友晒出的行程单里,出现回程机票被航司自动退票、去程仍然保留的情况。据多名旅客反馈,这类处理多与航司运力安排、班期调整和风控规则有关。放在当前中日关系紧张的背景下,舆论温度被一起带高了。 同一时间轴上看,国内不少旅行社在提醒后下架或延后部分赴日团,给出了改期或退款方案。对照国外做法,日本和其他地区的航司在涉及不稳定因素的航线,也常采取单边退票、集中保留单程的做法,优先降低返程集中度。 从航司运营角度看,保留去程、取消回程,能腾挪座位和时刻,减少返程不确定带来的排队延误。对比来看,欧洲多地在突发事件期间也采取过类似流程,优先保障在途旅客落地,再分批安排返程。 回到“要不要此时去日本”,这本是个人选择。提醒是提醒,不是禁令。拿国内做法对照,日本方面对华旅客的入境流程仍在常态运行,航班也在飞,但波动明显增加,变数确实比平时多。 网络上的冷嘲与标签化,让一部分坚持出行的人承受额外压力。参照其他地区的公共事件处理,更多做法是把个人选择与公共安全分开,信息透明、风险自担、规则先行。 安全层面的客观变化也要看见。东海一线偶有临时演训通告和禁飞、禁航区划设,民航部门会通过航行通告发布,航司据此动态调整。日本方面也会发布临时空域限制,两边的通知都可能影响班期。 关于保障工具,有保险从业者提示,部分险种在涉风险目的地会调整理赔条款或增加不可抗力说明,这类变动以合同与官方公告为准。对比国际市场,险企在评估航线风险时的口径基本一致。 对旅客的直接影响很具体:回程被退,意味着要改签、改线,可能经第三地中转,费用与时间都会上浮。类似案例在其他方向也出现过,常见处理是由航司或代理给出备选方案,旅客按需选择。 舆情与行动最好保持同频。谁都希望顺利出行、平安回家,规则在前、信息对称,是减少摩擦的关键。把注意力放在行程的可执行性上,比在网上互相指责更有效。 平台与航司的同步也很关键。提前告知、给出选项、明确退改时限,能显著降低旅客的焦虑值。对比一些海外航司在动荡期开设的免费改签窗口,这类“预案化处理”值得跟进。 再看长远一点,出入境的稳定性,离不开航线、签注、通关等一整套环节的顺畅协同。每一次突发变化,都是一次流程压力测试,测出来的问题越早修补,下一次波动的代价就越小。 回到今天的争议点,与其互贴标签,不如用清楚的信息和清晰的规则把事办稳。该提醒的提醒,该承担的承担,各自边界分明。 立场很简单:尊重选择,强调安全,按规则办事,尽量把影响降到最低。把情绪留在屏幕外,把行程握在自己手里。