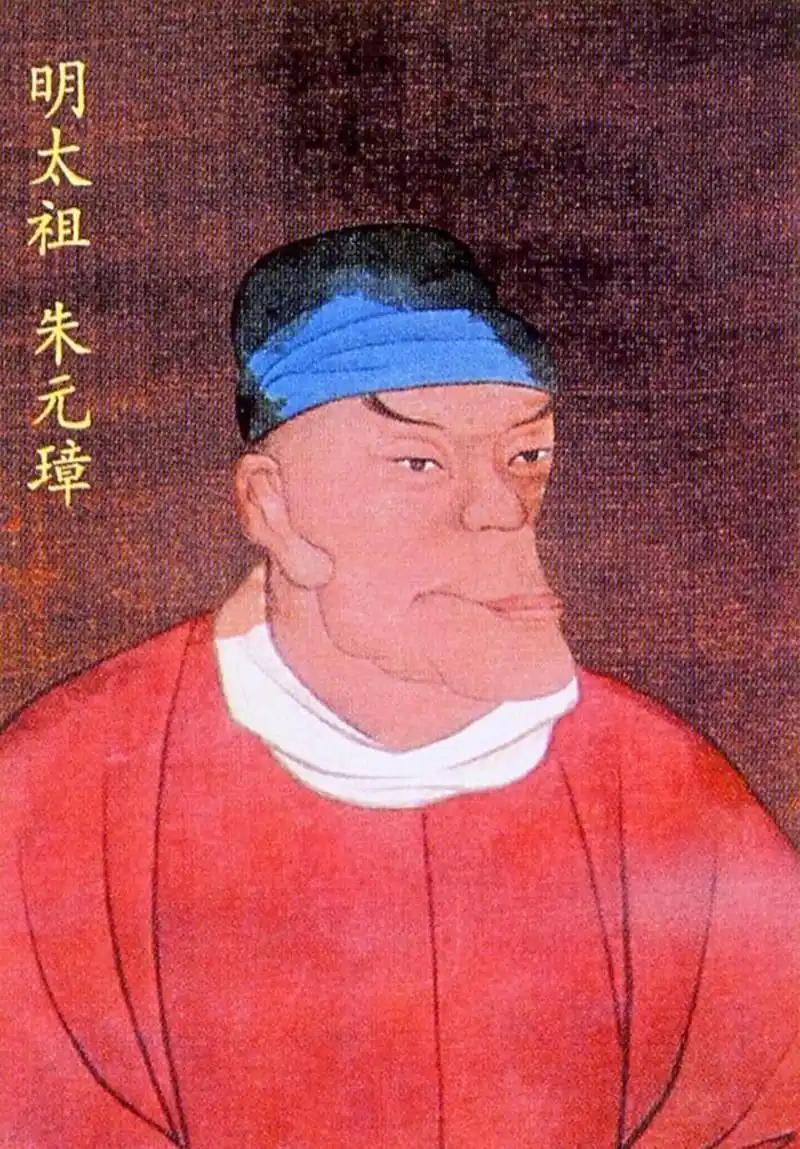

为何朱元璋不仿效赵匡胤杯酒释兵权,而是选择杀功臣? 赵匡胤能靠“杯酒释兵权”平稳解决功臣问题,核心在于他所处的局势和自身根基,与朱元璋有着天壤之别,这种差异从一开始就注定了两人无法走同一条路。赵匡胤本身是后周禁军统帅,手握最核心的军事力量,陈桥兵变本质上是一场“上层精英政变”,跟随他的功臣多是长期共事的同僚,彼此之间既有袍泽之情,更有明确的权力从属关系。这些人虽然手握兵权,但根基都在禁军体系内,脱离了赵匡胤掌控的中枢,便很难形成独立势力,所以当赵匡胤暗示收回兵权时,他们没有反抗的资本,也明白见好就收的道理。 朱元璋的处境则从一开始就充满了“底层逆袭”的复杂性。他出身佃农,靠郭子兴的红巾军起家,身边的功臣大多是和他一起从淮西乡野摸爬滚打的同乡,比如徐达、常遇春、李善长等人,这些人不仅是开国元勋,更是一个盘根错节的“淮西集团”核心成员。他们的势力早已超越单纯的军事领域,渗透到地方行政、财政甚至司法系统,李善长长期担任丞相,把控朝政多年,胡惟庸更是结党营私,形成了足以抗衡皇权的力量。对朱元璋来说,这些人的威胁不是孤立的兵权,而是贯穿朝野的利益网络,即便收回兵权,他们依然能通过政治影响力左右朝局,“杯酒释兵权”的温和手段根本无法触及问题核心。 更关键的是,两人面临的皇权传承危机截然不同。赵匡胤建立宋朝时年仅33岁,身体康健,皇子也已逐渐成年,他有足够的时间和精力通过制度设计巩固皇权,即便功臣们暂时保留部分权力,也翻不起大浪。而朱元璋晚年面临的是残酷的继承难题,太子朱标突然病逝,皇太孙朱允炆年仅十六岁,性格仁厚软弱,根本无法震慑那些身经百战、功高震主的老臣。朱元璋清楚地知道,自己在世时这些人或许还会碍于君臣情分收敛,但一旦自己驾崩,年轻的皇帝绝对无法驾驭这群“叔叔辈”的功臣,轻则皇权旁落,重则重蹈元末群雄割据的覆辙。这种对后代皇权稳固的极致担忧,让他无法容忍任何潜在威胁存在,温和的妥协在“朱家天下长治久安”的目标面前,显得格外苍白。 两人的执政理念和对“威胁”的认知差异,也注定了手段的不同。赵匡胤所处的五代十国,战乱根源是武将拥兵自重,但本质上是“权力分配失衡”,他的解决方案是通过“赎买”——用良田美宅、金银珠宝换取兵权,既满足了功臣的物质需求,又确立了“重文轻武”的制度框架,从根源上遏制了武将干政的可能。而朱元璋经历过元末的腐败和战乱,对官员的“贪婪”和“不忠”有着深入骨髓的警惕,他建立明朝后推行的严刑峻法,本质上是为了构建一个“绝对服从”的皇权体系。在他看来,功臣们的骄奢淫逸、结党营私,已经触碰了他的执政底线,尤其是胡惟庸案中暴露的“相权挑战皇权”的风险,让他彻底意识到,只有彻底清除这些人,才能让皇权达到前所未有的集中,确保明朝的统治根基不被动摇。