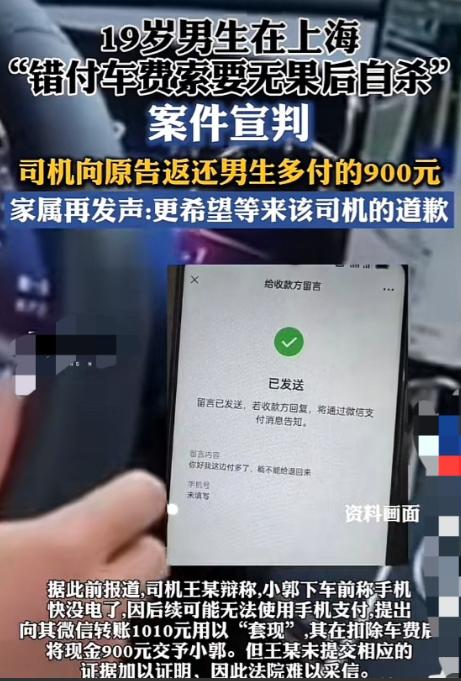

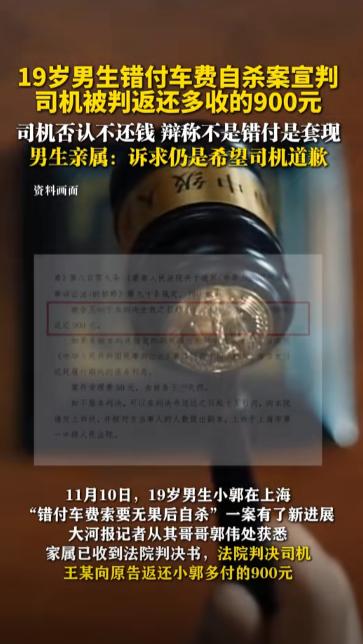

“判了!”19岁河南小伙到上海,下高铁打车付款时不小心付给司机1010元。小伙发现后,请求司机把钱退还。可司机迟迟没有回应,小伙又多次尝试联系,未果后,喝下农药自杀,好端端的一个人说没就没了,小伙的家人难以释怀,认为如果司机及时将钱退还给小伙,也就不会发生这样的悲剧,希望司机退钱、道歉!如今,法院这样判了! 19 岁的河南小伙小郭,永远留在了上海的那个春天。 只因一次打车支付失误,这个怀揣养家梦想的少年,把生命停在了追梦的起点。 法院最终的判决下来了。 司机王某退还多收的 906 元车费,还要公开向小郭家人道歉并承担相应责任。 可这迟来的公正,再也换不回少年的生命。 据统计,2023 年全国移动支付失误纠纷超 12 万起,绝大多数都能通过协商及时解决,小郭的悲剧本不该发生。 小郭家在河南鹤壁的一个小村庄,家里条件一直窘迫。 父亲常年卧病在床,药费开销压得全家喘不过气,全家收入全靠母亲在田里种玉米、花生勉强支撑。 母亲塞给他的一沓零钱,皱巴巴的还带着泥土的湿气。 那是母亲起早贪黑赶农活、省吃俭用挤出来的 1500 元,也是小郭闯上海的全部盘缠和希望。 他出发前跟母亲承诺,到上海就找份工厂的工作。 第一个月工资就寄回家,让母亲少累点,让父亲能换点好药。 可刚下虹桥高铁,夜色就裹住了这个第一次出远门的少年。 人潮汹涌中,他攥着手机手足无措,拦了辆出租车,跟司机谈好 104 元的车费去往堂弟租住的小区。 下车扫码付款时,他因为紧张手一直发颤,误触了付款金额。 屏幕弹出 1010 元的支付成功提示时,小郭脑子一片空白,当场愣在路边。 这 906 元差价,相当于母亲在田里劳作半个月的收入。 小郭盯着手机支付记录,额头的冷汗顺着脸颊往下淌,手指反复刷新页面,希望是系统出错。 他立刻给司机王某发微信、打电话,消息一条接一条说明情况。 可对方要么不接电话,要么直接挂断,微信消息石沉大海。 他不敢告诉老家的父母,怕本就体弱的母亲急出病来。 只能找在上海打工的堂弟求助,两人第二天一早就跑了派出所。 民警查到了出租车车牌号和司机信息,却表示没有强制退款的执法权限。 只能帮忙联系司机协调,可司机依旧拒不回应,这让小郭的希望一点点熄灭。 接下来的几天,小郭像变了个人。 他把堂弟帮他找的 3 家工厂面试全推了,整日蜷缩在出租屋的角落,眼神空洞地对着墙壁发呆。 每天清晨醒来,他做的第一件事就是看手机有没有司机的回复。 夜晚翻来覆去睡不着,脑海里全是母亲在田里弯腰除草、顶着烈日收割的身影,心里的愧疚和绝望越积越深。 堂弟下班回来劝他:“实在要不回来,我先帮你垫上,咱们先找工作赚钱。” 他声音沙哑地摇头:“这是妈的血汗钱,要不回来,我还有脸回去吗?我就是个废物。” 谁也没想到,这句满是自责的话,成了他留给世界的最后遗言。 在连续等待 5 天后,绝望最终吞噬了这个 19 岁的少年,他选择用极端的方式结束了自己的生命。 小郭的家人赶到上海时,看着空荡荡的出租屋,哭得撕心裂肺。 他们说,如果司机能及时接个电话、退了钱,孩子根本不会走到这一步。 法院审理后认定,司机王某明知多收款项却拒不退还,其不作为对小郭造成重大精神损害。 判决退款并公开道歉,虽然无法挽回生命,却明确了公民在民事交往中的诚信义务。 类似的案例其实并不少见,去年广州一名乘客多付 500 元车费,司机当天就主动退回,双方还成了朋友。 反观王某的冷漠,不仅违背了公序良俗,更间接酿成了悲剧。 19 岁的生命,906 元的差价。 背后是一个普通家庭的破碎,也是对人情冷暖的沉重拷问。 如果司机能多一点同理心,如果沟通能再及时一点。 这个想替家里分忧的少年,本该在上海拥有踏实的工作和光明的未来。 你觉得,除了退款道歉,司机还该承担更多责任吗? 对此,你有什么看法呢?

评论列表