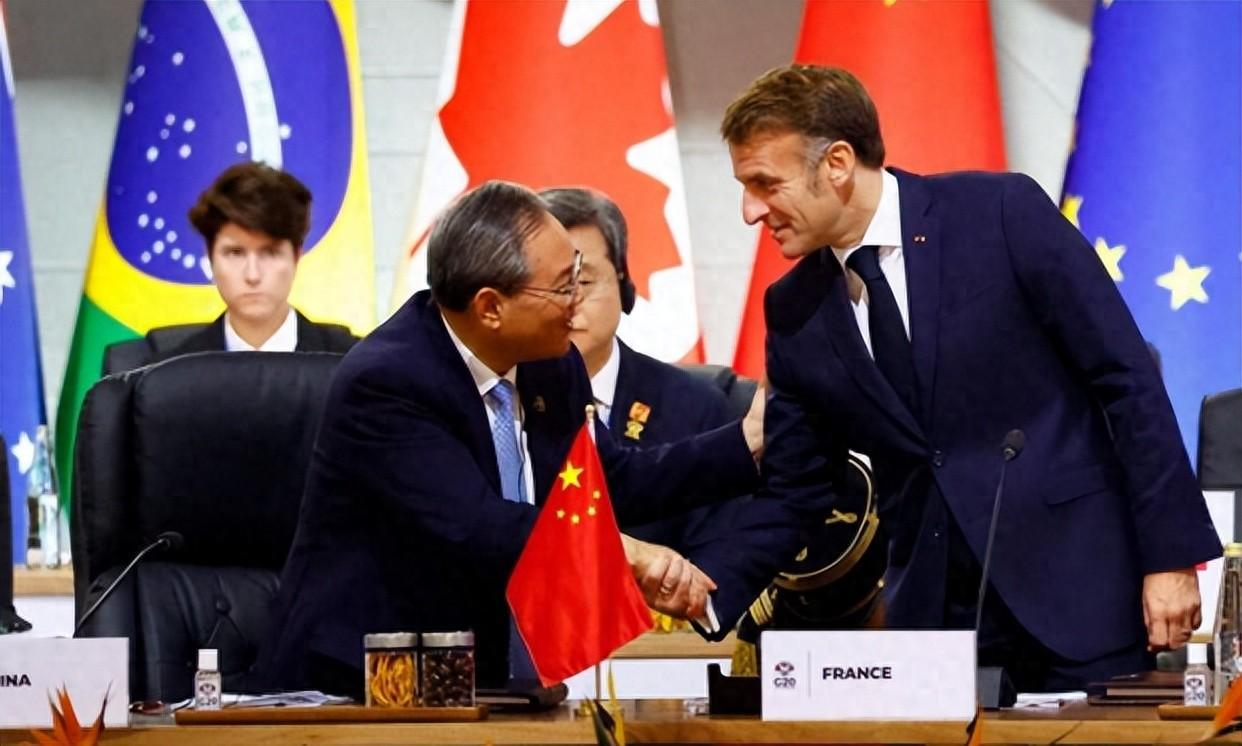

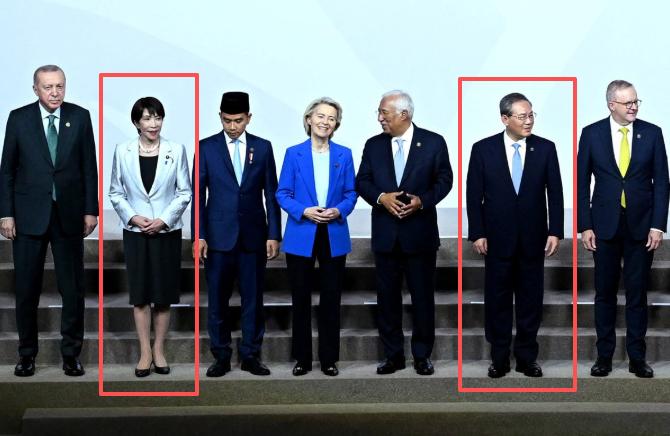

出乎日本媒体预料!李总理在二十国集团领导人峰会第一阶段会议做了发言,呼吁“正视存在的问题,探寻解决之道,推动各方重回团结协作的正轨。”中方发言对日本只字不提,也未涉及中国台湾。 在峰会开始前,中方提前公布安排,拒绝了日方的会见,让其自重,一部分日本媒体错判中方会在G20峰会上对日本发起严厉批评,结果中方的发言完全不涉及,这释放了什么信号? 首先,这个场合没必要提日本。中国作为世界第二大经济体和全球最大发展中国家,在全球治理和南南对话层面发挥着举足轻重的影响力。 其次,台湾是中国领土不可分割的一部分,有关问题纯属中国内部事务,如何解决只能由中国说了算,完全轮不到外部势力指手画脚,台湾问题不是外交问题,不需要在国际多边合作平台提及。 G20峰会的会场外,一些日本媒体的记者们可能正捏着一把汗,他们早已备好了各种预设的稿件,标题或许都想好了,就等着中方在发言中对日本发起雷霆万钧的批评,一场外交上的“狂风暴雨”似乎即将来临。 然而,当李总理的发言通过同声传译清晰地在会场内回响时,那些准备好的稿子瞬间失去了用武之地。 没有点名,没有影射,甚至连一丝一毫的关联都找不到,仿佛之前所有的紧张与猜测都只是一场虚幻的泡影。这种预期中的猛烈抨击与现实中平静如水的巨大反差,本身就构成了一种极具深意的外交语言。 这种沉默,并非遗忘,更像是一种战略性的留白。要理解这一点,就必须先看清G20这个舞台的本质。这是一个聚焦于全球经济治理、宏观政策协调、共同应对挑战的多边平台,它的议题是全球性的,而非区域性的双边矛盾。 中国作为世界第二大经济体,其领导人的发言自然要立足于全球视野,讨论的是如何推动世界经济复苏,如何维护全球产业链供应链稳定,如何弥合发展鸿沟。 在这样的场合,将宝贵的发言时间用于与某一个国家进行直接交锋,既不符合G20的议事规则,也无助于展现中国作为负责任大国的形象。 中国选择站在更高维度,谈论的是“团结协作”与“解决之道”,这本身就是一种格局的体现,将自身的定位从地区矛盾的参与者,提升为全球治理的引领者。 而在这宏大的叙事背景下,中国对日本的处理方式就显得格外意味深长。峰会前,中方明确拒绝了日方的会面请求,这已经是一次清晰而直接的信号,表明了在核心利益问题上的坚定立场,让对方“自重”。 随后的G20发言中只字不提,则是第二重信号。如果说拒绝会面是“关上了门”,那么在多边场合的沉默,就是连“窗”都懒得再开。这种处理方式,传递出的信息是:有些问题,已经不值得在如此高级别的全球性场合上浪费口舌。 这并非是问题的消失,而是一种降级处理,一种战略上的“无视”。这种“无视”比直接的批评更有力量,它暗示着对方的行为尚未达到需要在全球聚光灯下进行回应的层级,或者说,中方已经划定了清晰的界限,不打算在错误的赛道上与对方纠缠。 至于台湾问题,其逻辑则更为清晰。在中方的原则框架内,台湾问题从来就不是一个外交问题,而是纯粹的、不容置疑的中国内政。 既然是内政,它自然就不属于G20这种国际多边合作平台的讨论范畴。如果在这样的场合提及,反而会坐实某些外部势力试图将其“国际化”的图谋。 因此,不提,恰恰是对“一个中国”原则最坚定的维护。这是一种规则的重申:我们家的事,我们自己解决,轮不到别人在国际会议上指手画脚。这种沉默,是一种基于原则的自信,是对核心利益红线最清晰的划定。 整个事件如同一盘精心布局的棋,落子之处,看似平淡无奇,实则步步为营。从拒绝会面,到发言中的“双重沉默”,中国传递出的是一套组合拳式的信号:在关乎全球发展的宏大议题上,中国是积极的建设者; 在涉及核心原则的问题上,中国是坚定的守护者;而对于那些试图挑战底线、制造麻烦的势力,中国则选择用战略性的冷静和“无视”来表明自己的态度。 这不再是简单的情绪宣泄,而是一种成熟、自信且精准的外交策略。那么,这种“此时无声胜有声”的外交博弈,又预示着未来大国关系将走向何方呢?这或许才是真正值得我们深思的问题。