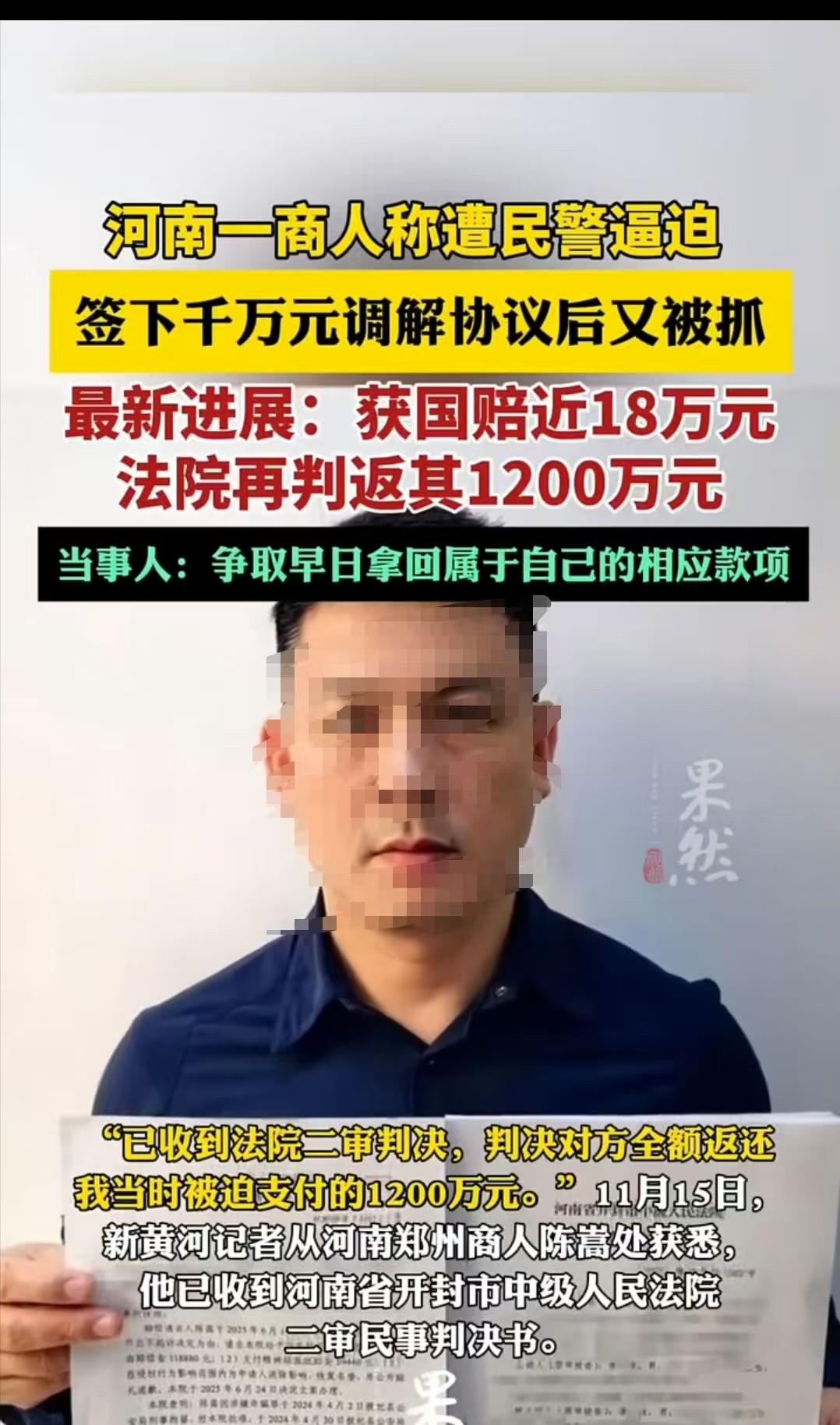

“借钱给朋友反遭牢狱之灾”,开封,男子借给朋友960万,对方将490吨山茱萸抵押给男子,后来又以1064.16万元的价格将这批山茱萸卖给男子。三年后,山茱萸价格大幅上涨,朋友觉得自己亏了,便举报男子诈骗,称其以借款为由低价收购自己的山茱萸。民警审查后认为没有犯罪事实,不予立案。 2025年11月,开封中院的一纸判决递到陈嵩手上时,这位生意人攥着纸的手还在微微发抖。判决明确要求李某全额返还1200万,认定那份曾逼得他走投无路的调解协议完全无效。 这一刻,距离他从看守所出来已经过去近一年,距离他好心借钱给李某,已经整整六年。 时间拉回2019年,陈嵩经多年生意伙伴引荐认识了李某。 那时李某在当地经营着一片山茱萸种植基地,因为扩大规模急需资金,找到陈嵩希望借960万。 陈嵩做事向来谨慎,不仅托人打听了李某的经营状况,还亲自去种植基地和仓库核实了山茱萸的储量,确认490吨货物真实存在后,才同意借款。 双方签订质押合同,所有转账凭证都通过公司账户走账,手续做得滴水不漏。 转眼到了2020年底,李某的资金周转问题仍未解决,甚至连约定的利息都难以按时支付,他主动找到陈嵩,提出将质押的山茱萸转卖以抵偿债务。 陈嵩咨询了当时的中药材市场行情,得知山茱萸均价在三十五元左右每公斤,双方核算后确定1064.16万元的成交价,这个价格比当时的市价略高,陈嵩想着帮人帮到底,就同意了。 随后签订购销合同,扣除原有借款后,陈嵩将剩余款项足额支付,李某也出具了收条,明确货款两清。 谁也没预料到,2023年中药材市场迎来大变化,山茱萸主产区遭遇自然灾害减产严重,价格一路飙升至八十多元每公斤。 李某得知陈嵩手中的这批货市值翻了两倍多,心态彻底失衡。 他先是带着礼品找到陈嵩,言语间暗示当年卖价太低,希望陈嵩能“补贴”一部分利润,被陈嵩以合同已履行完毕为由拒绝。 没过多久,陈嵩就接到了派出所的电话,得知李某以涉嫌诈骗报案。 派出所民警受理案件后,仔细核查了双方签订的所有协议、银行流水以及当时的市场价格证明,还询问了参与交易的中间人,最终作出不予立案的决定。 李某对此结果不服,时隔四个月后,又向县公安局刑侦大队再次报案。 时任大队长的唐某介入后,并未调取之前派出所的调查材料,直接通知陈嵩到大队谈话。 谈话中,唐某说李某的报案“有道理”,认定陈嵩的行为涉嫌诈骗,一点也不听陈嵩解释的交易细节。 随后唐某通过中间人传话给陈嵩,称若不想被采取刑事强制措施,就必须与李某“和解”,赔偿1200万元。 陈嵩被迫同意签订调解协议,当天转账1000万元到唐某指定的账户,另交付200万现金给李某。 可让他没想到的是,协议签订仅两天,他就被刑事拘留。 从2024年4月被刑拘到12月被释放,陈嵩在看守所度过了八个月。 这段时间里,他苦心经营的公司因为无人统筹,多个合作项目被迫终止,仓库里的货物因管理不善出现部分损耗,直接经济损失超过千万元。 家里的事全落在妻子身上,她不仅要打理残局,还要四处奔波申诉,原本乌黑的头发添了不少白发。 正在上学的孩子因为父亲的事,在学校里受到同学议论,变得沉默寡言。 案件移送检察院后,办案人员对整个事件重新进行了全面核查,最终认定,陈嵩不存在诈骗行为,唐某严重违法。 2024年12月7日,检察院作出不起诉决定,陈嵩当天被释放。 恢复自由后,陈嵩首先向检察院申请了国家赔偿,2025年6月,他的申请被受理,经过两个月的审查,检察院作出18万元的赔偿决定。 拿到赔偿金后,陈嵩下定决心起诉唐某和李某,要求确认那份1200万的调解协议无效。 2025年3月,一审法院作出判决,虽然认定调解协议无效,但以“山茱萸后续涨价导致李某利益受损”为由,判决李某仅返还765万元。 陈嵩无法接受这个结果,认为判决违背了契约精神,随即提起上诉。 二审期间,开封中院审理后认为,协议系受胁迫签订,并非陈嵩真实意思表示,最终判决撤销一审判决,要求李某全额返还1200万,并指出唐某行为涉嫌滥用职权。 据了解,唐某已因相关问题被开除公职,但截至目前,公开渠道尚未查询到其被追究刑事责任的信息,李某也仅需承担返还款项的民事责任。 对于这样的结果,陈嵩表示不会放弃,他已经收集好相关材料,准备继续通过法律途径追究两人的刑事责任。 在他看来,自己的经历警示着所有人,好心助人不能没有底线,而权力更不能成为少数人滥用的工具。

评论列表