“中国人最恨的就是日本人和汉奸,而你却两个都占了。” 王家卫和古二的录音事件,本来也不在我的关注范围之内,直到《繁花》副导演的精日言论被爆出来。 这个名叫李爽的副导演,曾是张艺谋等人的御用副导演,参与过不少电影制作。 起初,李爽的名字并未引起太多关注。毕竟《繁花》的光环集中在王家卫的镜头美学、胡歌的演技突破上,副导演更像幕后的“隐形人”。可当网友晒出他多年前的社交平台截图、私下聊天记录时,舆论瞬间沸腾:他曾称“日本某些文化比中国更精致”,暗讽网友“揪着历史不放是狭隘”;更有甚者,在提及南京大屠杀时,竟用“一场悲剧而已”轻描淡写带过,全然无视三十万同胞的血泪。 谁能想到,这个在影视圈摸爬滚打二十多年、合作过众多大导演的资深从业者,会对民族历史抱有如此轻慢的态度。翻开李爽的履历,早期跟着张艺谋做场记,从《英雄》到《金陵十三钗》,他见证过如何用镜头还原战争的残酷——《金陵十三钗》里,他跟着张艺谋在南京外景地待了半年,看过多版剧本里对日军暴行的刻画,甚至参与过“女学生逃生”戏份的调度。可这些亲身经历,似乎没在他心里留下半点对历史的敬畏。 有曾与李爽合作过的场务回忆,拍摄《金陵十三钗》时,有老演员因入戏太深,提到日军罪行时哽咽落泪,李爽却在一旁小声嘀咕“至于吗,拍戏而已”。当时大家只当他是“理性过头”,现在想来,那或许就是他对历史态度的真实写照。更讽刺的是,他参与制作的《金陵十三钗》,本是为了铭记战争伤痛,可他自己却在私下里消解这份沉重,实在让人难以接受。 事件发酵后,有人翻出王家卫与古二的旧录音事件——当时两人因创作理念产生分歧,录音中曾提及“影视创作要尊重文化根脉”,彼时大家还赞王家卫“有底线”。可如今《繁花》副导演爆出这样的言论,难免让人质疑:剧组在选人的时候,是否忽略了对从业者价值观的考量?毕竟一部作品的温度,不仅来自镜头和演技,更来自背后创作者对历史、对民族的基本认知。 李爽的精日言论,不是简单的“说话不过脑”,而是对民族情感的公然伤害。中国人对日本侵略者的恨,源于十四年抗战里三千五百万同胞的牺牲:东北的抗日联军在零下四十度的雪地里啃树皮,南京的百姓在屠刀下绝望哭喊,重庆的防空洞里挤满躲避轰炸的妇孺……这些不是“历史课本上的文字”,是刻在民族基因里的伤痛。而“汉奸”之所以被唾弃,是因为他们在民族危难时背叛同胞,助纣为虐——李爽虽未做过背叛国家的事,却用言论美化侵略者、消解伤痛,与“助纣为虐”的逻辑,何其相似? 更让人愤怒的是,作为影视从业者,李爽本应是历史的传播者而非消解者。影视镜头是记录历史、传递价值观的重要载体,像《觉醒年代》让年轻人读懂百年前的热血,《长津湖》让观众铭记志愿军的牺牲,这些作品之所以能打动人心,正是因为创作者怀揣对历史的敬畏。可李爽呢?他拿着影视行业的资源,享受着行业发展的红利,却在私下里发表伤害民族情感的言论,这种“端起碗吃饭,放下碗骂娘”的行为,实在让人不齿。 事件曝光后,网友们的愤怒不是“小题大做”。有南京网友留言:“我爷爷是南京大屠杀幸存者,他到死都记得亲人被日军杀害的场景,李爽凭什么说‘只是一场悲剧’?”还有影视专业的学生表示:“以前觉得李爽是行业前辈,现在看来,连基本的历史观都没有,这样的人做副导演,能拍出有温度的作品吗?”舆论的声讨,本质上是对“历史虚无主义”的抵制,是对“影视从业者该有底线”的坚守。 面对争议,李爽始终没有公开道歉,只是悄悄删除了相关言论,甚至有传言说他“觉得网友太敏感”。这种回避的态度,更让人心寒。要知道,承认错误、尊重历史,从来不是“丢面子”的事,反而能体现一个人的担当。像之前某演员因不当言论道歉后,主动参与抗战纪念馆的志愿活动,用行动弥补过错,最终获得公众谅解。可李爽连最基本的道歉都做不到,足见他对自己错误的认知有多浅薄。 影视圈不是“法外之地”,更不是“价值观真空区”。这些年,从某明星参拜靖国神社被抵制,到某导演美化侵略历史遭封杀,公众对“精日”行为的零容忍,从未改变。因为大家清楚:一个不尊重历史的从业者,拍不出真正有深度的作品;一个纵容错误价值观的行业,也难以健康发展。李爽的事件,给整个影视圈提了个醒:选角、选团队,不能只看专业能力,更要看价值观是否端正——毕竟,专业能力决定作品的“技术高度”,而价值观才决定作品的“精神高度”。 有人说,“艺术无国界”,不该用历史问题绑架创作者。可“艺术无国界”的前提,是“艺术家有国界”。就像宫崎骏的动画虽风靡全球,可他始终反对日本美化侵略历史;黑泽明的电影虽借鉴西方手法,却始终扎根日本传统文化。真正的艺术家,从不会为了所谓的“精致”,而放弃对历史的敬畏、对民族的认同。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

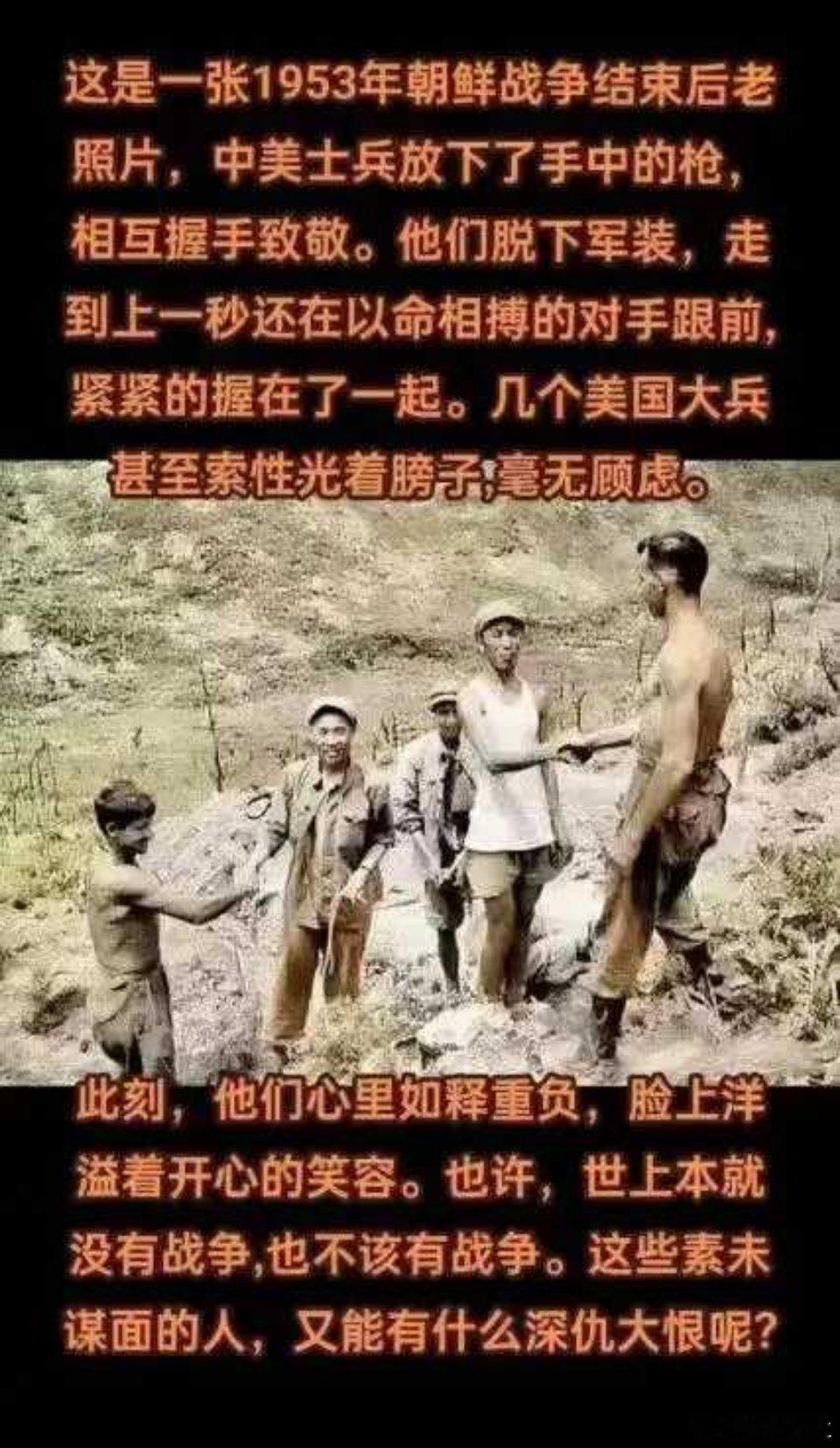

评论列表