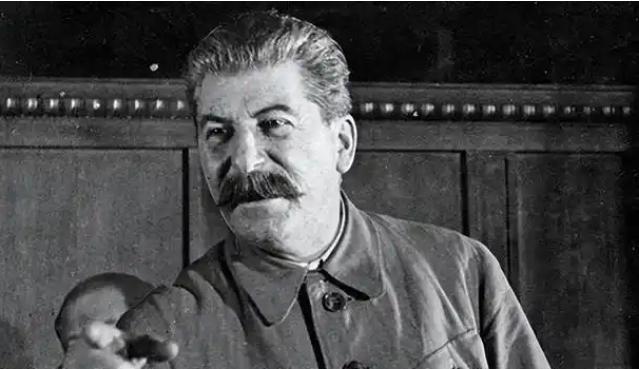

斯大林为什么要用死亡30万人的代价,强行让苏军攻克柏林? 1945年春,苏联红军兵临柏林,战争胜败已无悬念,但就在这个“几乎躺赢”的时刻,斯大林却下令:不惜一切代价,苏军必须亲手拿下柏林。 结果是,30万苏军官兵倒在了通往帝国心脏的街头巷尾,而这场代价巨大的“最后一战”,并不是为了追击残敌,而是为了赢得一场政治上的“胜利终局”。 这个数字,不只是国家的伤口,更是民族的愤怒,而柏林,正是这场悲剧的起点与终点。 在苏联民众眼中,攻下柏林不仅是军事胜利,更是对法西斯的“血债血偿”,斯大林很清楚,如果让盟军先行攻占柏林,无异于剥夺了苏联人民的“复仇权”。 所以我们看到,红军总司令朱可夫在泽洛高地一战中,连夜用探照灯照亮全线,发动强攻,结果一天就死伤3万多人,这不是军事失误,而是政治决心,他们不是不知道代价,而是知道代价也必须付。 早在雅尔塔会议上,美英苏三方就“口头约定”柏林将划入苏军占领区,但协议归协议,谁先到,谁说了算。 丘吉尔曾强烈主张让英美联军抢先攻入柏林,提前宣告战争胜利,甚至不惜让英国部队绕远路突进。 但美国将领艾森豪威尔做了个冷冰冰的评估:如果攻打柏林,至少要10万伤亡,于是他放弃了这个“政治投名状”,选择在易北河与苏军“握手”。 斯大林当然看懂这一步,他明白,真正的胜利不是签文件,而是拍照片,谁插上旗帜,谁就是赢家。 于是他调动250万苏军,展开了“柏林决战”,不仅是军事行动,更是在世界面前宣示:德国的命运,由苏联书写。 这一步,决定了冷战格局的起点。柏林墙,是后来画的线,但那场战役,是现实割出的界。 有时候,一场战争的“象征意义”,比胜负本身更重要,斯大林深谙这一点。 他要的不是“攻下柏林”这六个字,而是“红旗插上德国国会大厦”这六个画面,那是对苏联人民的交代,是对盟军的警告,更是对全世界的宣言:苏联赢了,不是赶上了,而是主导了这场世界大战的终结。 这场战役的打法也很特别,街巷争夺、逐栋清剿,用的是一种叫“强击群”的战术,没错,就是在城市里一栋楼一栋楼地打,甚至,苏联还动员了少年兵,哪怕是十四五岁的孩子,也被卷入这场“象征战”。 德国电影《帝国的毁灭》里有个片段:希特勒在地堡里还在鼓动青少年上前线,而现实中,红军士兵冒着德国狙击手的火力,把那面红旗插上了国会大厦的屋顶。 这不是战术胜利,而是精神征服。 柏林战役是二战的终点,却也是冷战的起点。 当苏军进入柏林,美军在易北河停下脚步,英军在西线观望,一场“战后秩序”的角力已经悄然开始,斯大林要的,不只是胜利,而是胜利之后的“话语权”。 柏林被苏军占领,等于整个东欧都被纳入莫斯科的势力范围,从波兰到匈牙利,从捷克到保加利亚,铁幕落下,冷战开场。 可以说,斯大林用30万人的代价,不仅拿下了一座城市,更筑起了苏联的“战略缓冲带”,所以今天回头看,柏林战役并不是为了终结战争,而是为了开启另一场没有硝烟的对抗。 如今的柏林国会大厦外壳焕然一新,但玻璃穹顶下,那些被战火撕裂的弹孔仍未修复,它提醒着后人:权力的博弈往往不输刀枪,政治的胜利,有时比军事胜利更贵,代价是血肉,是年轻的生命,是一整代人的命运。 斯大林为什么非要让苏军攻下柏林?答案不止一个,但每一个,都不轻松。 那30万人不是数字,是一场国家意志的贯彻,是一场民族复仇的释放,是一场世界格局的重塑,从一个苏联的角度出发,这场胜利来得残酷,却也彻底。 今天,我们依旧生活在那场战役的后果之中,世界的界线、政权的分布、国与国之间的信任,很多都在那一刻被重新书写,而那面红旗的影子,也还在世界格局中晃动。 战争不会轻易结束,它只会换一种方式继续。柏林之战只是结束了一场战争,却开启了另一个时代的序幕。 这,就是斯大林的算盘,也是世界的代价。