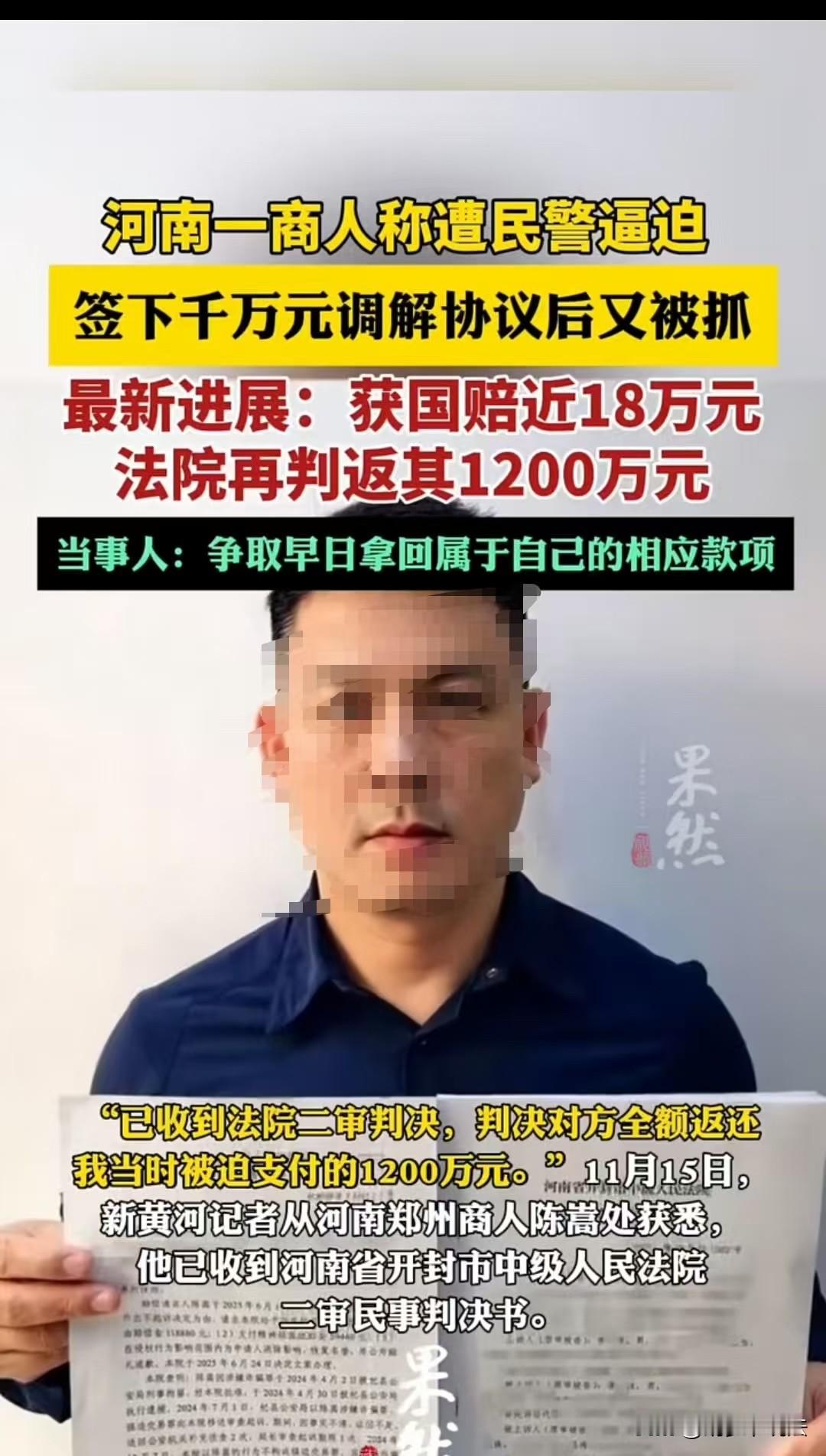

“借钱给朋友反遭牢狱之灾”,开封,男子借给朋友960万,对方将490吨山茱萸抵押给男子,后来又以1064.16万元的价格将这批山茱萸卖给男子。三年后,山茱萸价格大幅上涨,朋友觉得自己亏了,便举报男子诈骗,称其以借款为由低价收购自己的山茱萸。民警审查后认为没有犯罪事实,不予立案。 隔了几个月,朋友再次报警,这时时任刑侦大队大队长介入此事,认定男子有诈骗行为,要求男子支付给朋友1200万,否则就以诈骗罪抓捕他。虽然男子签下了协议,可两天后还是被抓捕。时隔八个月,检察院作出不起诉决定,男子才终于沉冤昭雪,并获得了18万元的国家赔偿。 随后,他起诉要求确认当时签订的调解协议无效,要求对方返还自己的1200万。一审法院判决朋友归还他765万,双方都不服,提起上诉。二审法院最终判决朋友全额归还男子1200万,并认定当时的大队长涉嫌滥用职权。该大队长现已被开除,但公开信息并未显示其被追究刑事责任。男子表示会继续维权,追究他们的刑事责任。 素材来源于,齐鲁壹点2025年11月15日 陈先生的生意做得相当不错,挣了很多钱,这大家都是知道的,所以很多人需要周转资金的时候都会向他借钱。 那也不是什么人都借,首先是需要知根知底的,另外也是需要别人给抵押物的。 李某通过朋友引荐认识陈先生,说明来意想用自己的山茱萸作为抵押,向陈先生借960万。 陈先生也经过前期考察,了解到了李某的为人、生意的情况,最后也成了好朋友,便答应借这笔钱给对方。 不过亲兄弟明算账,虽然是朋友,但说好的抵押还是不能少,最后,李某将自己490吨的山茱萸作为抵押,陈先生便将960万借给了对方。 这件事发生在2019年11月,到了第二年的11月,李某的资金还是紧缺,他找到陈先生,说干脆我把这490吨山茱萸卖给你吧,这样也好清账。 陈先生同意了,最后,以1064.16万买下了这批山茱萸,并支付了出借款960万之外的费用。 本以为这是两清的事情,谁知道过了三年,也就是2023年,山茱萸的价格大幅上涨。李某觉得当年卖给陈先生亏了,便让陈先生再补偿一些钱给他。 这显然遭到了陈先生的拒绝,你急需钱的时候我借给你,你周转不开要卖给我的时候我接受,现在山茱萸涨价了,你却要我补偿给你,哪里说得过去呢? 李某看到索要钱财无果,便报警称对方以借款为由实施诈骗。 最后,民警没有发现对方有犯罪的事实,认定是借贷关系最后变成买卖关系,让他们通过民事诉讼来解决问题。 李某觉得不甘心,又在2023年的8月份再次报警,这次与上次不同的是,刑侦大队长唐某介入了此事,并且还认定陈先生确实有诈骗的嫌疑,逼迫陈先生写下调解协议,额外补偿给李某1200万。 陈先生没有办法,只能签字求平安,谁知道两天过后还是被刑拘了。 幸好检察院查明真相后,决定不起诉,但是这距离陈先生被羁押已经有八个月之久。 陈先生马上提出国家赔偿,最后也获得了近18万,这让他增加了信心,他立即起诉李某和大队长唐某,申请确认当时的调解协议无效。 一审判决协议无效,李某退还陈先生765万,但是双方都不服。 二审判决协议无效,李某应该归还陈先生签订协议后支付的1200万,并指出唐某涉嫌滥用职权。 从现有的信息能够看到,唐某已经被开除,但对于他的这种滥用职权行为还没有进行刑事追责。 陈先生表示,他下一步将会继续维权,追究李某和唐某的刑事责任,不能让自己白白受冤。哪有借钱给别人,反而被囚禁的道理? 一、陈先生的行为更符合正常的借贷和买卖交易,不存在诈骗的构成要件。 《刑法》第二百六十六条诈骗罪:以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相方法,骗取数额较大公私财物的行为。 陈先生与李某是自愿借贷、买卖,无非法占有目的,无虚构事实行为,不符合诈骗罪要件。 二、唐某的行为可能符合滥用职权罪的构成要件,需要进一步考察其行为是否超越职权、是否违反规定处理公务以及是否造成了重大损失。 《刑法》第三百九十七条,滥用职权罪:国家机关工作人员超越职权、违法处理公务,致使国家和人民利益遭受重大损失的行为。 唐某作为民警,违规介入民事纠纷,胁迫陈先生签协议致其被错押,符合主体和行为要件,需核查损失是否达立案标准。 三、陈先生的情况符合国家赔偿的条件,其获得赔偿是依法维护自身权益的体现。 《国家赔偿法》第十七条,对公民错误逮捕后不起诉的,受害人有权获得赔偿。 陈先生被错捕羁押8个月,检察院不起诉,完全符合国家赔偿条件,获赔合法有据。 借款的时候一定要慎重,先要摸清一下对方的品行,别最后借出了仇来。 对于此事,大家如何看待?素材来源于,齐鲁壹点2025年11月15日报道