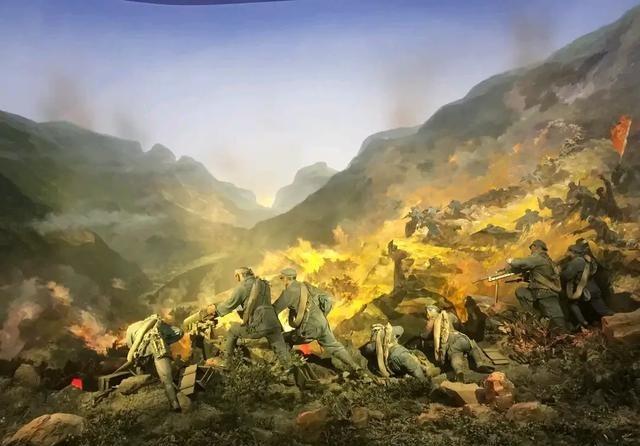

美国前国务卿基辛格说,“毛泽东的书房里没有铺地毯,也没有名贵的花瓶,但他坐在那儿,就像铁匠手里的一块烧得通红的铁,没有人能遮挡住他的光和热!他身上的魅力你几乎能用手摸得到。…………并且他浑身上下透出拧成一股绳的意志力。” 1960年代国家最困难的日子里,粮食短缺成了压在所有人肩上的重负,毛泽东七个月没沾过荤腥,餐桌和百姓一样简单,一碗糙米饭配几样素菜就是常态。 他不肯接受任何特殊供应,连身边工作人员想悄悄添点荤菜都被严词拒绝,女儿李讷放学回来念叨想吃肉,他也只是摸摸头说“等大家都吃饱了,爸爸再给你买”,他把自己的口粮从每月26斤减到18斤,省下来的粮食全送去了灾区,说“群众吃不饱,我怎么能独享”,这份与民共苦的坚守,比任何口号都更有穿透力。 早年间国民党统治下的中国,早已刻下他对不公的刻骨认知,基辛格曾说“历史上你们同外国人打交道不幸运”,这话戳中了那段屈辱过往——上海租界里灯红酒绿,洋人和权贵夜夜笙歌,几千里外的农村却遍地饿殍,农民被地主盘剥得只剩一口气。 他没沉湎于愤懑,而是踩着草鞋走遍湘赣边界的山村,亲眼见老农把仅有的半袋谷子交了租,自己全家只能挖野菜度日,带着这份震撼,他用土地改革把农民从封建枷锁里拽了出来,耕者有其田不再是空想,分到土地的农民连夜在田埂上插起木牌,上面写着“毛主席让咱有了家”,千万双握过锄头的手,从此有了站起来的力量。 刚结束内战的中国尚在喘息,抗美援朝的号角就骤然吹响,面对武装到牙齿的对手,苏联起初犹豫是否支援,国内不少将领担心装备差距太大,他却拿着地图在书房站到深夜,手指划过朝鲜半岛说“这里守不住,东北就危险了”,“打得一拳开,免得百拳来”,这份在危局中守护家国的决绝,让他力排众议拍板决策。 他把儿子毛岸英送往前线,说“别人的孩子能去,我的孩子也能去”,没人能动摇他的决心,就像没人能冷却一块烧红的铁。 有人说统一战线是他的杀手锏,这话半点不假,他总能把不同立场、不同阶层的力量拧成一股绳:抗战时放下分歧团结国民党抗日,哪怕曾遭遇背叛也坚守合作底线;建国初期亲自拜访荣毅仁等工商界人士,说“赚钱不是坏事,只要为国家建设出力,就是自己人”;面对民主人士的尖锐意见,他笑着回应“有批评才说明大家关心国家”。 不是靠强权压制,而是靠看清人心、找准方向,让更多人愿意跟着他走,这份凝聚共识的智慧,贯穿了革命与建设的全程。 1956年,他对着全国知识分子喊出“百花齐放、百家争鸣”,打破了思想上的禁锢,此前不少学者因怕“说错话”而沉默,这番话让他们卸下了包袱——北大教授们私下说“终于能放开说话了”,沉寂多年的学者重新拿起笔,短短一年就有上千篇学术论文问世。 他不搞单向的号召,而是敞开胸怀接纳多元声音,甚至主动向在“文革”中受冲击的外国专家致歉,欢迎他们重回中国,这份对知识与思想的尊重,藏着大国领袖的包容格局。 魅力从不止于这些具体举措,更在那种“虽千万人吾往矣”的气场,长征过草地时粮食断绝,他和战士们一起吃草根,还笑着讲笑话鼓舞大家;西方实施技术封锁,他拍板搞“两弹一星”,说“别人不给,咱自己造”;面对国内外的质疑声,他始终认准方向不回头。 基辛格在书房里感受到的光和热,正是这份意志力凝结的力量——不恃外物,不恋浮华,只靠内心的坚定照亮前路。 谈话结束时,毛泽东请基辛格转达对外国专家的歉意,这份坦荡更显人格重量,简朴的书房装不下他的格局,平凡的餐桌藏不住他的担当,他身上的魅力,从不是刻意营造的光环,而是从百年苦难中淬炼的坚韧,从与民共苦中沉淀的温情,从危局抉择中迸发的勇气。就像那块烧红的铁,越经锤炼,越显光芒。 这样的魅力,穿越了时空,至今仍能让人感受到那份滚烫的力量,你说,这份根植于民心与担当的魅力,是不是最动人的领袖底色?评论区聊聊呗!