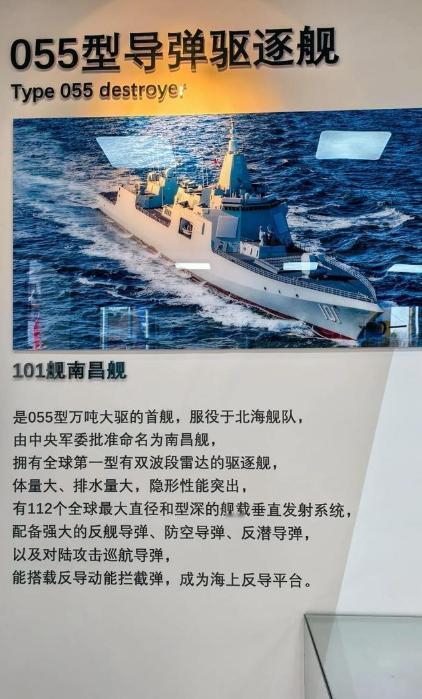

美国慌了,中国出了一位比导弹还可怕的女人!谁能想到,中国的东风17导弹出自她之手。这位中国的女性科研人员,用无畏的勇气和坚毅的决心,打破了西方反导弹系统的威胁,一举让美国反导系统形同虚设! 这位被说“比导弹还可怕”的人就是祝学军,东风-17这款让美军头疼的“航母杀手”,背后就是她一路扛着压力啃下来的硬骨头。 要知道,祝学军当年可是把清华北大的橄榄枝直接推了回去,17岁的年纪,别人还在纠结选哪个名校更有面子,她盯着志愿表,满脑子都是小时候看“两弹一星”纪录片里那些前辈为国铸剑的样子,一笔一划写下“国防科技大学导弹工程专业”,这股子把个人前途绑在国家安危上的劲,从一开始就比同龄人高出一大截。 后来她真正扎进导弹研发里,还是被1991年的海湾战争刺激到了。 那时候电视里天天放美军战斧导弹精准炸穿伊拉克防线的画面,伊拉克的防御系统在这种高科技武器面前跟纸糊的一样,研究所里的老专家看着新闻叹气:“美国这反导网要是真成了,咱们以后的导弹还怎么突防?” 这话像根刺扎在祝学军心里,她翻遍了研究所里积灰的文献,终于在一叠发黄的资料里找到钱学森先生40年代提出的“助推-滑翔”弹道理论,说白了就是让导弹像小孩在水面打水漂似的,在大气层边缘跳着飞,这种不规则的轨迹,现有的反导系统根本算不出下一步去哪。 可那时候没人当回事,美国花了上百亿美元攻关好几年都没搞成,咱们当时连台运算速度快的计算机都没有,不少人觉得这就是天方夜谭,劝她别白费力气。 但祝学军偏不信这个邪,1999年,37岁的她直接牵头成立攻关小组,带着团队搬进了机房。那时候的计算机有多慢? 一组弹道数据算下来得熬好几天,她和团队就两班倒连轴转,演算纸攒起来能堆到半人高,有时候实在困得不行,就趴在桌子上眯十分钟,醒了接着算。 有次为了验证一组关键的滑翔轨迹数据,她连续熬了58个小时,最后直接晕倒在打印机旁,怀里还死死抱着刚打出来的曲线图,同事们把她送到医务室,她醒过来第一句话不是问自己怎么样,而是“数据没错吧?” 还有一次试验失败,导弹碎片散落在滚烫的荒漠上,温度能烫掉一层皮,她不顾众人阻拦冲上去捡,双手被碎片烫得全是水泡,疼得直发抖也不肯松手,就因为那些碎片里藏着失败的原因,多捡一块,下次成功的几率就大一点。 真正的生死关是2009年,导弹第三次滑翔试验时出现了诡异的抖动,要是解决不了,弹头很可能在高空解体。 祝学军把几百张数据图表全铺在会议室地上,带着团队一行一行比对、一个点一个点分析,整整72小时没合眼,终于发现是两种气流在大气层边缘相互撞击,像两只手在扯弹头。 2017年西北试验场的那次试射,彻底让东风-17露了真本事。当雷达屏幕显示导弹以10倍音速完成三次“打水漂”动作时,控制中心里的科研人员全哭了,祝学军盯着那条弯弯的轨迹,眼泪也止不住地流,她总算没辜负钱学森先生的期待,也没辜负自己当年的选择 有军事专家做过模拟推演,面对东风-17的乘波体弹头,萨德系统的拦截成功率不足10%,宙斯盾系统更是连目标轨迹都算不出来,花了几百亿美元建起来的体系,一下子成了中看不中用的摆设 更让美国憋屈的是,东风-17不是停留在图纸上的概念,而是全球首款正式列装服役的高超音速滑翔导弹,比俄罗斯的“匕首”导弹早两年形成战斗力,比美国至今还在试验、摔了好几次的AGM-183A更是领先了一个代际,人家还在摸石头过河,咱们已经把武器列装部队了,这差距可不是一点半点。 而且祝学军研发东风-17的时候,完全是从零开始,没有任何参照物 美国当年搞类似技术,光试验就摔了十几枚原型弹,花了近三百亿美元,而祝学军团队靠着国产设备和自主创新,试验成功率高达90%以上,省钱又高效 她常跟团队说“导弹的轨迹就像人的人生,看似复杂却有规律可循”,就是凭着这种把技术和信念拧在一起的劲,在荒漠里啃下了这块硬骨头 如今63岁的她,办公室的灯依然常常亮到深夜,团队已经开始攻关下一代高超音速导弹,目标是实现“一小时打遍全球”的战略威慑,而这一切的起点,都源于17岁那年她在志愿表上写下的那句承诺。 其实说到底,东风-17再厉害,也比不上祝学军身上那种代代相传的家国情怀 从钱学森提出“助推-滑翔”理论构想,到祝学军把它变成实实在在的武器,中国科学家用八十年时间走完了西方百年的军工之路 美国总以为靠钱和技术封锁就能卡住我们的脖子,却忘了中国从来不缺愿意为国家奉献的人——当祝学军们在荒漠里熬红双眼算数据的时候,美国的军工巨头们还在盘算着怎么提高导弹售价赚更多钱 当东风-17在西北戈壁划出完美轨迹的时候,美国的反导专家还在对着屏幕上的诡异曲线百思不得其解。这就是为什么说祝学军比导弹还可怕,因为她代表着一种不服输、不放弃的精神,这种精神,才是中国最拿得出手的“威慑力”,也是美国最没办法应对的东西。

评论列表