滕王阁被毁29次,为何每次都有人抢着修?专家:换你你也抢着修。 说起来有点出人意料,中国被毁次数多的古建筑,不是圆明园,也不是赵州桥,是滕王阁,唐朝到现在一千三百多年,二十九次毁坏摆在那儿,城防失守有过,兵火有过,失火也不少,几乎隔几十年就得重来一遍,换到今天哪个地方负责人,批个钱心里也打鼓,刚批完预算楼又着火的画面不太好看。 可这楼没冷过,塌了总有人上手,修得更高更细更体面,不是拼凑队伍,看名单,唐朝的大员动过手,明清的巡抚也上过台,民国军人插了一脚,后来专家拿着尺子和图纸把事做实,这劲头从古到今没断过,问一句为什么,落在一句话上。 这东西不止是一栋楼,它像是一块门面。 往回看起点,唐朝洪州,都督李元婴修的,自己用,楼台凭水,喝酒藏书,日子照着过,没想着搞什么名头,过几年另一个都督阎伯屿要办重修的场面,摆宴,请一圈文人去写序,想着让女婿孟学士露脸,袖子里放着稿子,台子就搭好了。 王勃从门口过,被叫上桌,现场提笔,把《滕王阁序》一口气写出来,“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,这一句抬过来,楼不再是自家平台,成了一个被文人集体认的标志,宴上的主角换了,阎伯屿看着局面,孟学士低头收稿,王勃的字在墙上走,滕王阁从此不是一处楼台,是一张精神名片。 后面就好看了,谁有点名头都来踩点,张九龄来过,白居易来过,杜牧、苏轼、李清照也都上去走一圈,留了诗,没留还觉得少了点东西,像去卢浮宫前拍张照那种习惯,不为实用,像是完成一次文化认证,有心的官员知道一句话,修滕王阁能立名,王勃这一篇给了流量口,换成今天就是国家级IP,你把它重建一次,像把经典再打开一次。 往下看谁在修,从来不是书房里的人,都是在位置上的人,巡抚要政绩,水利难起势,剿匪风险高,修滕王阁,投入不算大,面子来得快,文人会把你记在序里,百姓抬头能看见楼影,皇帝翻档案看到你懂文化,心里添一笔,你是太守也好,都御史也好,按察使也好,履历里能写这一行,跟“天下第一楼”“古文第一序”绑在一起,修别的楼没人过问,修滕王阁叫做把一个经典托起来。 军人也插过手,明末朱宸濠造反时楼毁掉,后面的大臣把它扶起来,民国岳思寅烧了,本人也没过去,成了一个反面标识,新中国这边梁思成拿图纸参与,图做出来,工法落下去,一九八九年立成现在的样子,国家5A级景区,全国重点文保单位挂在牌子上,走到江边能看见它的影子。 一处楼越烧名气越大,这个事在表上能看出来,唐朝五次,宋一次,元两次,明七次,清十三次,毁完就排重建,清康熙年间五次火五次修,速度很快,耐心也足,这回合算账,图纸在手,工匠在城,地基不动,钱不算太高,回到文化上的收益很直白,一处楼扛着文人被看见,士气拉起来,唐风宋韵的记忆能接上。 它落在的地方也给了底气,赣江边上,背山面水,正对水口,南昌这块的风水眼,古人看这种位置,说能聚人气,能把山河收进视野里,诗名能走出去,风水在那时候是有行政指导意义的事,朱元璋打完陈友谅,把庆功宴摆到滕王阁,顺手改名“迎恩阁”,意思把这楼收进朝廷的脸面里,从私人空间变成接待和登台合在一起的地方。 后来的人修它,像在说一句话,我看大局,我懂文化,我站在正统这边,战事过了也修,地震后也修,钱紧也修,总有人提一句,滕王阁得先起来,城里的气就能聚住。 这件事放在最后再看,中国的楼不只是住人的东西,是立文化的东西,你起一栋高楼,几年后名字不在口里,你修滕王阁,一千三百年后还有人在读你,想在权力系统里留下痕迹,在文化的线里接住一个点,靠喊是不行的,要落一子,滕王阁就是那颗大的子,它毁是时代换面,它建是文脉回到位上,烧完再修,是对不灭的一个回应。 名楼非为人间建,一纸文章镇千秋。

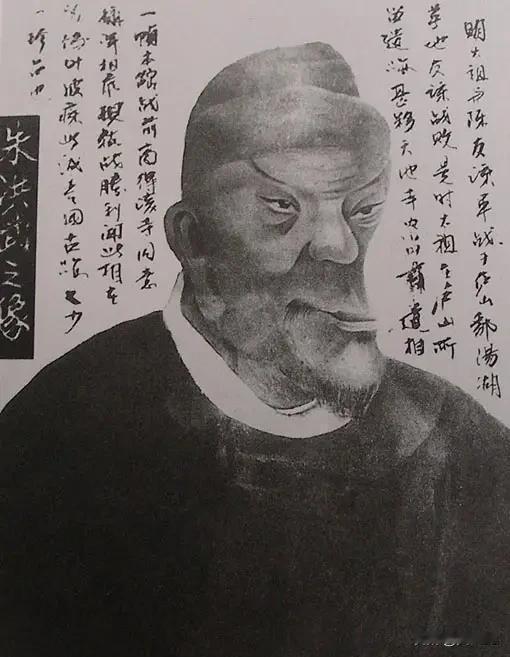

评论列表