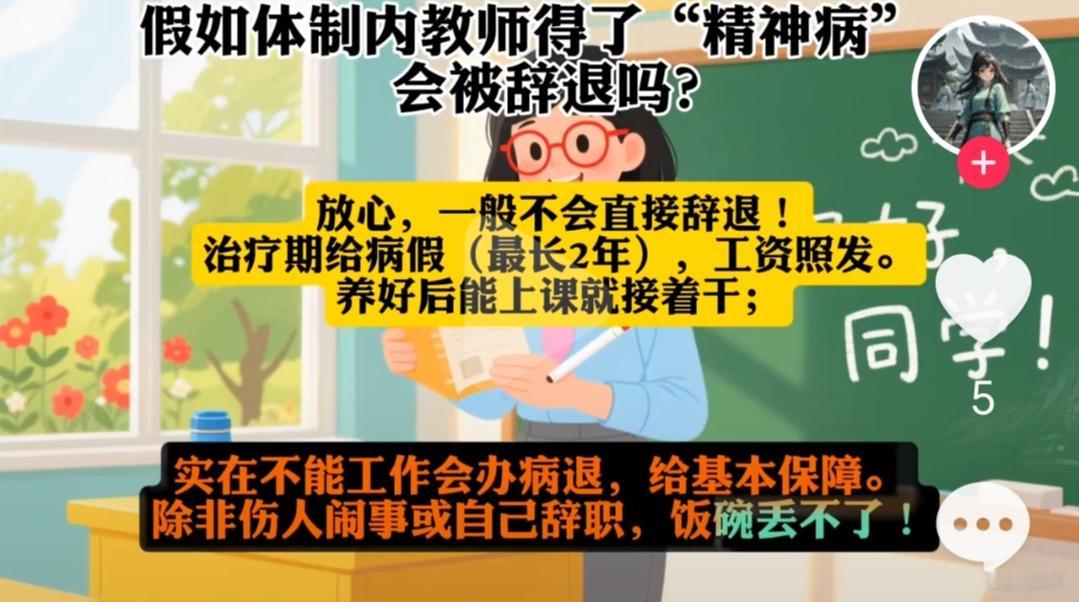

一位老教师说: 中小学领导的第一特征,就是厚颜无耻。自己的教学成绩一塌糊涂,或者已经很多年都不教学了,还要对那些一线教师的课堂指手画脚,说三道四,板着面孔教训别人。 期末教务会上,孙副主任又在念那份读了五年的稿子:“要向课堂四十五分钟要质量……”我低头摩挲着中指第一个关节上那层黄褐色的茧子——这是三十年粉笔灰渗进皮肤的颜色。 “李老师,”他突然点名,“听说你还在用粉笔?多媒体设备是摆设吗?” 满会议室的目光投向我。坐在前排的年轻教师们手指光洁,他们的教案活在云端,而我的教案本边缘已磨出毛边,里面密密麻麻的红笔批注像毛细血管。 “粉笔写字慢,学生记得牢。”我说。 他扶了扶眼镜:“要跟上时代。” 散会后,小张老师悄悄说:“李姐,别往心里去。孙主任都十年没站讲台了。” 是啊,十年。我还记得他最后一次教毕业班,全县统考平均分比我们班低了十二分。现在他却坐在那里,评判我的课堂“缺乏创新”。 最讽刺的是上周的“优质课评比”。参赛的明明是我的徒弟,获奖名单上指导老师却写着孙副主任的名字。公示栏前,老赵用肘顶顶我:“习惯就好,他侄女在教育局。” 昨天是我教学生涯的最后一课。教室后排突然多了几个陌生面孔——教务处来检查“教学规范”。我继续讲《孔乙己》,讲到“排出九文大钱”时,有个学生突然举手:“老师,为什么是‘排’不是‘拍’?” 这正是我等待的问题。我取出准备好的铜钱,让同学们轮流表演。当硬币与课桌碰撞出清响,孩子们在笑声里懂得了鲁迅的匠心。 下课后,孙副主任拦住我:“李老师,课堂不是杂耍摊。” 我看着他西装袖口闪亮的纽扣,忽然想起三十年前师范毕业典礼上,校长说:“记住,你们未来是去当先生,不是当官的。” 今天整理办公室,翻出1988年的备课本。扉页上写着:“今日教《背影》,三班王磊哭了。”这个王磊,现在已是上海交大的教授。 教研组长过来拍拍我的肩膀:“下周三欢送会,孙副主任致辞。” 我笑了。想起这学期初,他非要我在教案里加上“元宇宙教学法”,说这是最新教改要求。我写了,他也看了,但我们心知肚明——他根本不知道那是什么,我也不知道。 其实何必戳破。就像老赵说的:“看一个人是不是教师,不要听他说什么,看他的手。捏过粉笔的手,和捏文件的手,是不一样的。” 我把那盆水仙留给对桌的年轻老师,只带走了抽屉里一盒没拆封的粉笔。走出校门时,门卫老钱说:“李老师,以后早上听不见你骂学生了。” 是啊,我总在晨读时骂他们作业潦草,可毕业时哭得最凶的也是这些孩子。 夕阳把影子拉得很长。我掂了掂手里的粉笔盒,忽然明白:有些人一辈子在经营位置,有些人一辈子在经营本事。粉笔灰飘进空气里,最后落在谁肩上,就是谁的功勋章。 至于那些指手画脚的声音,就让他们留在身后的教学楼里吧。毕竟,能评价一个教师成败的,从来不是某位领导,而是时间。 有专家说:“教学的能手,未必是管理的专家;而管理的岗位上,又常常坐着远离教学的人。” 这才是问题的根源。许多领导用以指手画脚的经验,是多年前甚至十多年前的陈年旧历。教育的孩子们,时代、教学内容理念早已天翻地覆,用过去的船票如何登上今天的客船? 现实生活中,一线教师经常会陷入尊严与专业的挑战的困境。 有教师说:“最疲惫的不是批改作业到深夜,而是白天要花费大量精力,去应付那些毫无意义的指手画脚。” 真正的内耗就是源于此。领导的管理未能赋能,反而成了消耗教师专业精力与工作热情的负累。 “教师是在用孩子的未来浇灌花朵,他却用打印的表格来衡量你的园地。” 我们应该更关注长远的成长,而非即刻的可量化的数据。 真正的价值认同感其实来自于学生和课堂。 因为,一个让拙劣的指挥者来评价优秀演奏者的乐团,永远奏不出和谐的乐章。 在某些环境下,忠于教学规律的人可能无法晋升,而善于经营关系、服从权力逻辑的人反而如鱼得水。 因此,很多时候,教育行政化的最大悲哀,在于用管理流水线的方式,去领导一群灵魂的工程师。 殊不知,教育的对象是鲜活、复杂的人,其过程充满艺术性和不确定性。试图用僵化、统一的行政命令去规制,本身就是对教育规律的背离。 对于一线教师:请守护好你专业的尊严。你的价值,由课堂的深度和学生的成长来定义,而非由某个位置的某个人来决定。 在可能的范围内,“关上耳,睁开眼,用心做。” 对于整个体系:这无疑是一记响亮的警钟,提醒我们教育去行政化、让专业的人做专业的事。 正如一句教育箴言所说:“教育不是灌满一桶水,而是点燃一团火。” 愿每一位持火者,都能找到属于自己的那天天空,照亮前行之路。

评论列表