会师吴起,初心如磐

1935年10月,中央红军抵达陕北吴起镇,与陕北红军胜利会师,也标志着伟大卓绝、坚难困苦的军事大转移取得了胜利。

当女红军们看到欢迎的人群,听到震天的口号声时,再也忍不住,泪水夺眶而出。

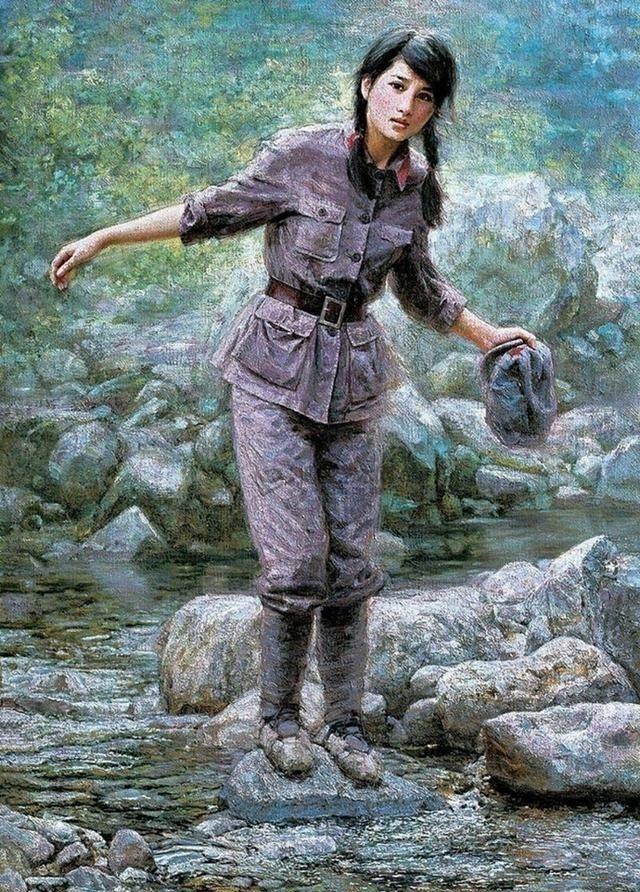

历时一年,行程二万五千里,她们跨越了百条江河,翻越了四十多座高山,经历了无数次战斗,从于都河畔的三十名女战士,变成了如今的十八名幸存者。

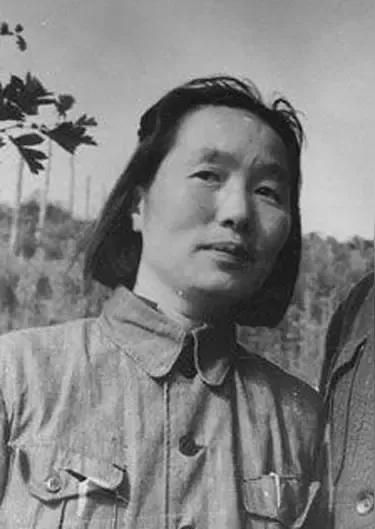

她们的脸上刻满了风霜,身上带着未愈的伤疤,却依然挺直了脊梁,像十八棵坚韧的青松,屹立在陕北的土地上。

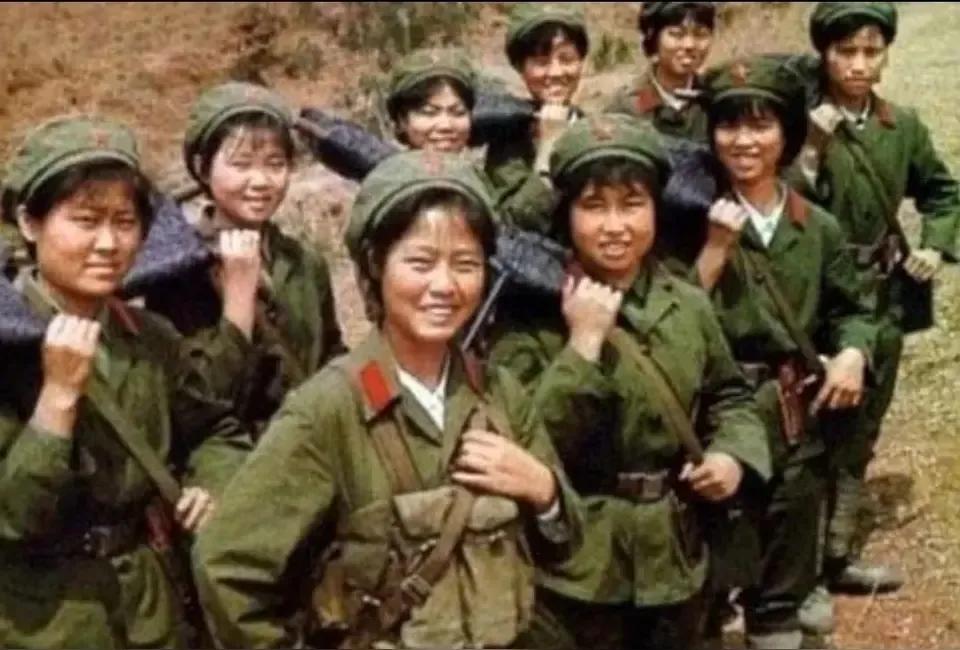

会师后,女红军们被分配到不同的岗位,继续为革命事业奋斗。

陈桂英被任命为地方妇女部部长,她走遍陕北的山山水水,发动妇女参加革命,组织担架队、运输队,为前线筹集粮食和物资。

她常常对妇女们说:“女人不是泥做的,是铁做的,能顶半边天!”

在她的带领下,无数陕北妇女走出家门,投身革命,成为红军后方最坚实的力量。

张琴秋进入红军大学学习,毕业后投身于红军的教育事业。

她把对儿子的思念深埋心底,把所有的精力都放在培养革命后代上。

课堂上,她用生动的语言讲述革命故事;课后,她像母亲一样照顾孩子们的生活。

多年后,她终于找到了失散的儿子,母子重逢的那一刻,她紧紧抱着儿子,泪水纵横,她对儿子说:

“当年妈妈之所以离开你,是为了让更多的孩子能过上幸福的生活。”

周越华继续从事医护工作,她在陕北建立了多所红军医院,培养了大批医护人员。

她和贺诚并肩作战,救死扶伤,成为红军中有名的“医护夫妻”。

在艰苦的环境中,她发明了许多简易的医疗方法,用草药治疗伤员,用土办法消毒,拯救了无数伤员的生命。

有人问她:“这么苦,你后悔过吗?”

她笑着摇头:“只要能救死扶伤,能为革命出一份力,再苦也值得。”

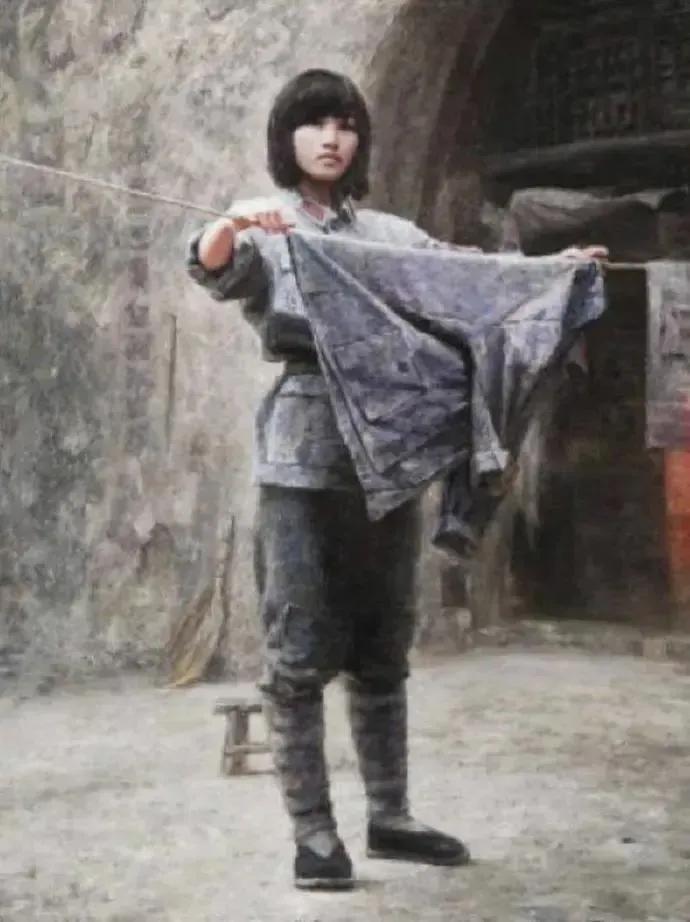

刘彩香在会师后不久,与红军干部毕占云结为夫妻,她依然保持着当年的纯真和勇敢,在后方积极参加生产劳动,开荒种地、纺纱织布,用自己的双手为红军筹集物资。

她常常给孩子们讲述长征的故事,讲于都河畔的离别,讲湘江的血战,讲雪山草地的艰难,让孩子们铭记革命先辈的不易,珍惜如今的幸福生活。

陈联诗则投身于地下革命工作,她深入敌占区,开展武装斗争,为红军传递情报。

她的丈夫在革命斗争中牺牲,她强忍悲痛,继续坚持战斗。

解放后,她回到四川,投身于地方建设,始终保持着红军战士的优良作风,廉洁奉公,全心全意为人民服务。

然而,命运对这些女红军并非总是眷顾,有的在后续的革命斗争中再次遭遇险境,有的在建国后受到不公正待遇,有的因为伤病缠身,过早地离开了人世。

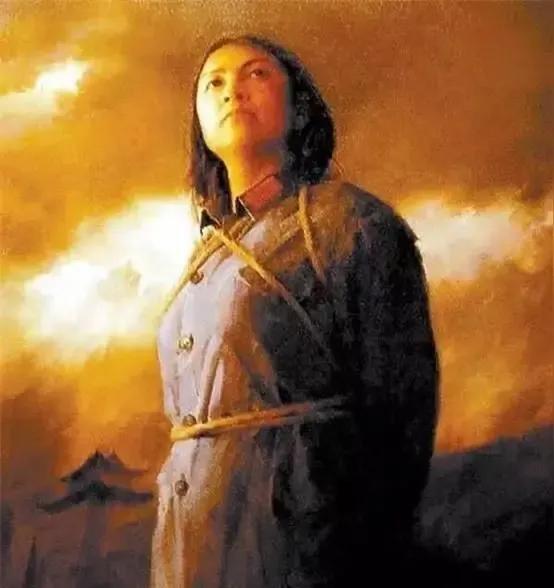

王泉媛在会师后,被分配到西路军妇女独立团,在河西走廊的战斗中被俘,遭受了常人难以想象的折磨。

但她始终没有放弃对革命的信仰,历经千辛万苦,终于回到了党的怀抱。

赤焰未熄,芳华永存

新中国成立后,幸存的女红军们分散在全国各地,她们从不以功臣自居,而是默默无闻地工作着、生活着。

她们有的成了普通的工人,有的成了农民,有的继续在党政机关任职,但无论身处何种岗位,她们都始终保持着红军战士的本色,艰苦朴素,廉洁自律,全心全意为人民服务。

陈桂英晚年回到于都,她站在贡水河畔,望着当年渡江的地方,思绪万千。

她看到家乡发生了翻天覆地的变化,老百姓过上了幸福的生活,心中充满了欣慰。

她对身边的人说:“当年我们付出的一切,都是值得的。”

她把自己的一生都献给了革命事业,献给了妇女解放运动,直到生命的最后一刻,她还在叮嘱家人:“要永远跟党走,要珍惜现在的幸福生活。”

张琴秋在晚年致力于党史研究,她写下了大量关于长征和红军历史的文章,为后人留下了珍贵的史料。

她常常说:“长征是一部伟大的史诗,我们这些幸存者,有责任把这段历史告诉后人,让他们知道今天的幸福生活来之不易。”

刘彩香和毕占云一起,在农村扎根一辈子。

她们带头参加生产劳动,带领乡亲们脱贫致富。

她们的孩子们都继承了她们的优良传统,积极投身于国家建设。

每当有人问起长征的故事,刘彩香都会动情地说:

“当年我们三十个姐妹一起出发,最后只剩下十八个。

我们能活下来,能看到新中国的成立,已经是最大的幸运。

我们要永远铭记那些牺牲的战友,永远珍惜现在的生活。”

如今,于都河畔建起了长征出发地纪念馆,馆内陈列着当年女红军们用过的草鞋、药箱、铁锅、油纸伞,每一件文物都在诉说着她们的故事。

三十名女红军,三十段不平凡的人生,她们用青春和热血,书写了一段波澜壮阔的历史。

她们用信念和勇气,诠释了什么是红军精神;她们用生命和奉献,照亮了中国革命的道路。

于都河畔的风,依然吹拂着;贡水河里的水,依然流淌着。

那些曾经的苦难与牺牲,那些曾经的坚守与信仰,都已化作不朽的丰碑,永远矗立在人们的心中。

附三十名女红军战士的名单如下:

一、中央直属机关及领导干部家属

1. 蔡畅:时任江西省苏维埃政府工农监察委员会主席,长征中负责群众工作,被誉为“永远的大姐”。

2. 邓颖超:中共苏区中央局秘书长,带病坚持长征,在遵义会议期间协助周恩来处理机要事务。

3. 康克清:红一方面军总司令部直属队政治指导员,曾亲自指挥战斗,歼灭敌军20余人。

4. 贺子珍:中革军委机要秘书,长征中为掩护伤员身中17处弹片。

5. 刘英:中央纵队秘书长,以“小麻雀”的绰号闻名,负责传达中央指示。

6. 刘群先:中华全国总工会女工部长,妇女队队长,长征后赴苏联学习。

7. 金维映:中革军委武装总动员部副部长,妇女队政委,后在西路军被俘牺牲。

8. 陈慧清:中共闽粤赣省委书记,长征中在贵州生下儿子,后留在地方工作。

9. 肖月华:红一军团政治部干事,与国际顾问李德有过婚姻,后任八路军医院政治协理员。

10. 钱希均:国家政治保卫局机要科科长,长征中负责情报传递。

二、卫生部门及后勤保障人员

1. 周越华:总卫生部医政局局长,负责伤病员救治,曾在雪山为战士截肢。

2. 邓六金:总卫生部干部休养连政治战士,被称为“担架队长”,多次救助战友。

3. 李桂英:总卫生部护士,在贵州被留下坚持斗争,后被俘入狱。

4. 刘彩香:总卫生部担架排排长,长征中脚部冻伤仍坚持抬担架。

5. 曾玉:未被列入正式名单,但挺着7个月身孕偷偷跟随丈夫周子昆长征,靠战友接济走完全程。

三、工作组与政治战士

1. 李坚真:中央妇女部部长,长征中负责筹粮和群众动员,被战士称为“铁娘子”。

2. 李伯钊:红军总政治部宣传干事,率红星剧社沿途演出,创作《打骑兵歌》等作品。

3. 廖似光:中华全国总工会女工委员,负责民夫管理和物资运输。

4. 谢飞:国家政治保卫局训练班主任,长征中参与审讯俘虏和情报收集。

5. 危秀英:干部休养连政治战士,身高不足1.5米却抬担架最多,曾背着邓六金翻雪山。

6. 杨厚珍:红九军团军团长罗炳辉夫人,缠足女性仍坚持长征,被称为“长征小脚女人”。

7. 吴仲廉:红五军团政治部秘书长,后随西路军西征,被俘后坚贞不屈。

8. 吴富莲:妇女抗日先锋团政委,在河西走廊战斗中被俘,壮烈牺牲。

9. 王泉媛:妇女抗日先锋团团长,西路军失败后被俘,历经磨难后归队。

10. 钟月林:总卫生部材料科科员,负责药品管理,到达陕北后转为正式党员。

11. 甘棠:中央政府工农检察委员会委员,在贵州被留下开展地下工作。

12. 危拱之:中央政府秘书长,负责机要文件保管,后任抗大女生大队政委。

13. 李建华:总卫生部兵站医院政治协理员,参与救治重伤员。

14. 谢小梅:国家政治保卫局机要科科员,在云南被留下建立交通站。

15. 丘一涵:红军大学政治处组织科科长,负责干部培训,拉着马尾巴过雪山。