2025 年半导体博览会的展厅里,新凯来的展台被围得水泄不通 ——31 款半导体新设备一字排开,镜头前工程师忙着演示操作,而台下不少外媒记者低头快速记录。同一时间,荷兰海牙的 ASML 总部,高管们正连夜开会,议题只有一个:怎么说服美国放宽对华出口管制。

一边是层层加码的技术封锁,一边是从实验室直奔试产线的国产光刻机,这场较量看得人眼花缭乱。很多人都觉得,这就是场零和游戏,要么中国打破垄断,要么被长期卡脖子。

但仔细想想,大家好像都盯着技术参数不放了。上海微电子 28 纳米 DUV 量产、国产 EUV 成本比 ASML 低一半,这些新闻确实震撼。可没人注意到,这场博弈的核心早就变了——技术封锁的本质,不是挡住创新,而是加速替代。

说实话,刚看到美日荷三国签管制协议那会儿,心里确实有点慌。2023 年那个时间节点,ASML 的 EUV 和高端 DUV 全被卡死,不少人担心中国半导体要停步了。

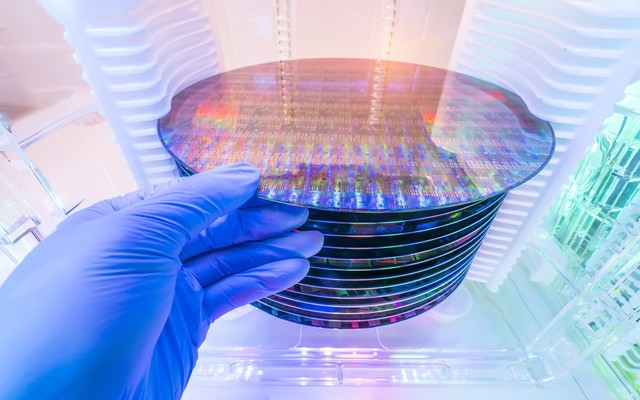

结果呢?2024年国产DUV产量124台,2025年,上海微电子 28 纳米设备开始试产,市场规模从 0 冲到 160 亿。这速度,连高盛那帮分析师都懵了——之前还说中国落后 20 年,两年就被打脸。

技术封锁这事儿,从来没真正挡住创新的路,反而逼着我们走出了自己的节奏。就像俄罗斯被西方制裁后,军工领域硬生生建起了本土标准体系,我们也在封锁中慢慢形成了 "研发 - 生产 - 应用" 的闭环。

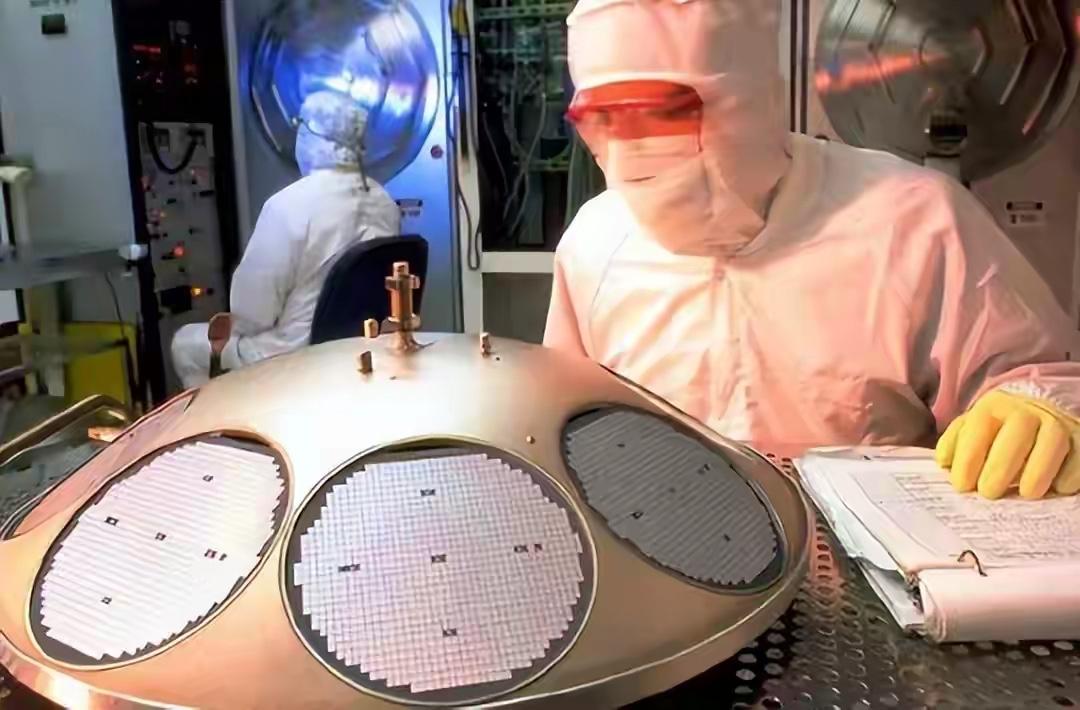

上海微电子的 SSA800 系列能稳定量产,背后是长春光学所的弧形反射镜,是复旦大学的功能型光刻胶,还有上百家本土零部件供应商。当这些配套都跟上了,新的技术标准自然就立住了。

全球半导体标准之争,本质是后发国家用 "市场反制权" 打破技术垄断。

技术标准这东西,说穿了就是市场认不认。中国每年要消耗全球一半以上的半导体产品,这么大的市场摆在这,供应链企业没理由不主动适配。就像新能源汽车的充电接口,一开始只有国内企业用,后来海外品牌也跟着兼容,慢慢就成了全球通用选项。

看个对比就明白了:ASML 2024 年全球交付 60 台 EUV,单价 1.5 亿美元;同一年,中国本土 DUV 产量 124 台,单价不到 3000 万美元。高端市场 ASML 确实垄断,但中端市场呢?28 纳米及以上制程占全球需求 60% 以上,这块蛋糕国产设备完全能吃下来。市场规模从 0 冲到 160 亿,用了不到两年。

国产光刻机的突破,不是要把 ASML 挤走,而是用不一样的路线,走出了 "双标准互补" 的可能。

我们的 EUV 选了激光诱导放电等离子体技术,和 ASML 的路线不一样,成本却能低 50%,刚好契合中端市场的需求。华为在这上面贡献不小,2022 年开始布局专利,2025 年 3 月首台样机在东莞启动测试。说实话,看到这消息那会儿,还是挺提气的。

ASML 的技术确实先进,7 纳米以下的高端制程目前还得靠它。但这样一来,全球供应链反而更安全了,不用再依赖单一技术来源。就像 5G 领域,SA 独立组网和传统路线并存,反而能满足不同场景的需求。

这场标准之争的根源,其实是长期以来的分配不公。早期半导体产业是西方主导的,他们自然掌握了标准制定权。美国搞出口管制,说白了就是想一直攥着这份垄断权,不让后发国家有说话的机会。

但历史上,没有哪种标准能永远不变。铁路轨距、通信协议、操作系统,哪个不是在竞争中重构的?只要新路线能更好满足市场需求,规则重构就是早晚的事。凭什么半导体就该永远听西方的?

我一直觉得,国产光刻机的突破不会让产业链分裂,反而会推动形成 "双标准互补体系"。那些担心阵营对立的说法,其实是混淆了 "标准分流" 和 "完全对立"。

现在已经有企业在同时适配两套标准了,高端订单用 ASML 的设备,中端订单就换国产 DUV,既保证了精度,又控制了成本。中芯国际 2024 年扩产的时候,就是这么干的7 纳米以下还得用 ASML,但 28 纳米产线已经开始测试国产设备。务实得很。

技术突围的终极答案,从来不是照着别人的路子抄,而是盯着市场需求,把配套生态做扎实。上海微电子的成功,不只是一台设备的突破,更是整个产业链的协同发力。长春光学所、复旦大学、上百家零部件供应商,超过 10 万个零部件,本土化率一步步往上爬。这才是真正的硬实力。

就像安卓系统,光有系统本身不行,得有海量的 APP 和硬件适配,才能真正站稳脚跟。

从光刻机到高端机床,从航空发动机到生物医药,所有 "卡脖子" 领域的突破,其实都在重复同一个逻辑。后发国家追赶技术,不一定非要复刻先进路线,找到自己的优势,结合庞大的市场,再把配套做全,就能形成足够的话语权。

这就像登山,有人喜欢走陡峭的捷径,有人选择平缓的步道,最终都能到达山顶。全球半导体产业也是如此,双标准体系不是分裂的开始,而是更具韧性的合作新起点。

只是有个问题一直想不明白:当全球供应链不再由单一标准主导,当中端市场开始接受国产设备,那些曾经掌握规则制定权的国家,会心甘情愿让出话语权吗?还是说,他们会用更隐蔽的方式,继续维护既有的垄断格局?

这场博弈,或许才刚刚开始。