2025年11月21日,中国工程院公布院士增选结果,比亚迪集团首席科学家廉玉波凭借在新能源汽车领域的技术深耕,以技立身荣膺院士称号。这一殊荣不仅是对个人科研能力的最高认可,更折射出中国工程科技领域顶尖荣誉的严苛标准,以及比亚迪以技术创新驱动产业变革的深厚底蕴。

中国工程院院士是我国工程科技领域的最高学术称号,其评选以“学术贡献、工程实践、社会影响”为核心标准,堪称科技界的“金字塔尖”。根据《中国工程院章程》及增选实施办法,候选人需经历两轮严苛筛选:初选阶段需获得至少5位院士联名推荐,并提交涵盖科研成果、专利数量、工程应用价值的完整材料;终选阶段则需全体院士投票,最终当选者需获得三分之二以上赞成票。2025年增选中,全国仅71位科学家从数百名候选人中脱颖而出,平均当选率不足15%,竞争激烈程度远超国际顶尖学术奖项。

院士评选的独特性在于其“工程导向”。与侧重基础理论突破的科学院院士不同,工程院院士更强调技术转化与产业落地。例如,候选人需证明其成果在重大工程、关键技术或产业变革中发挥了不可替代的作用。廉玉波的当选,正是因其带领团队攻克了新能源汽车“三电系统”(电池、电机、电控)的核心技术,推动中国新能源汽车产业从技术跟跑到全球领跑的跨越。

作为比亚迪汽车工程研究院院长,廉玉波的职业生涯与新能源汽车技术迭代紧密交织。他主导研发的刀片电池技术,通过结构创新将电池包体积利用率提升50%,同时通过“针刺试验”重新定义了动力电池安全标准,解决了行业长期面临的热失控难题;其团队开发的DM-i超级混动系统,以“以电为主”的架构设计,将燃油经济性提升至百公里3.8L,推动混动技术从“政策驱动”转向“市场驱动”。这些成果不仅助力比亚迪登顶全球新能源汽车销量冠军,更让中国品牌在高端技术领域掌握话语权。

院士评选委员会特别指出,廉玉波的贡献“突破了新能源汽车规模化应用的关键瓶颈”。例如,他提出的“整车热管理系统集成化”方案,将空调、电池、电机热管理统一调控,使车辆在极端环境下的续航衰减率降低30%,这一技术已成为行业标配。此外,其团队研发的解耦式混合动力电驱动系统,实现了大规模产业化应用,颠覆了日系以油为主的混合动力技术路线。

廉玉波的荣誉背后,是比亚迪对技术研发的长期主义投入。数据显示,仅2025年上半年比亚迪研发投入就达308.8亿元,远超行业平均水平;截至2025年,其全球累计申请专利超4.8万项,授权专利超3万项,构建起覆盖电池、电机、电控、智能驾驶的全产业链技术壁垒。

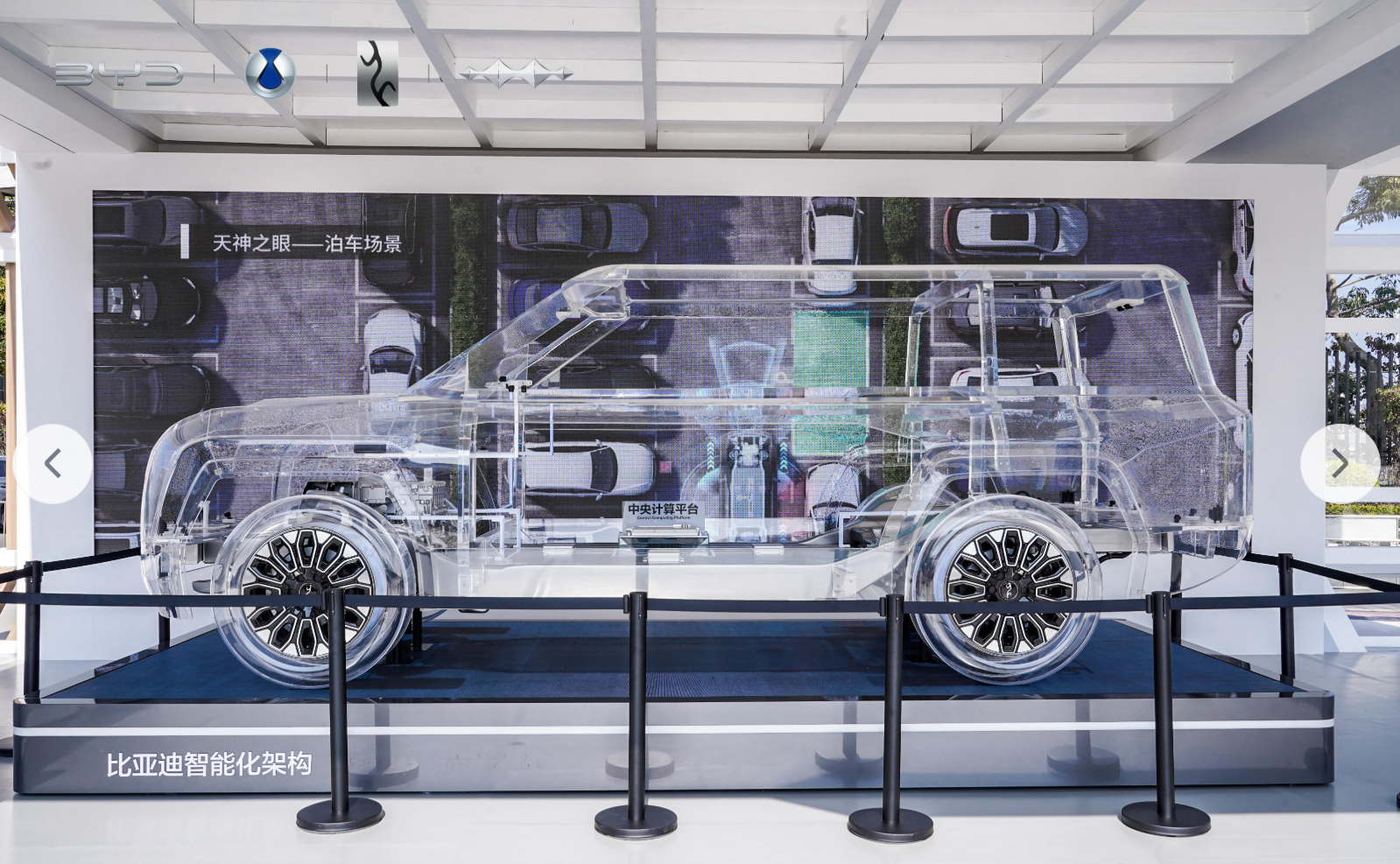

这种投入不仅体现在资金上,更体现在组织文化中。比亚迪实行“工程师负责制”,赋予技术团队从研发到量产的全链条决策权;设立“技术鱼池”机制,鼓励前沿技术预研,确保技术储备始终领先市场一代。例如,其千亿级研发投入中,超过30%用于基础研究,包括固态电池、轮毂电机等下一代技术。廉玉波曾表示:“在比亚迪,技术不是成本,而是投资未来。”这种理念下,比亚迪每年推出新技术超20项,从CTB电池车身一体化到易四方四电机驱动,持续刷新行业认知。

廉玉波的院士头衔,是中国工程科技界对“实干型创新”的加冕,也是比亚迪二十年技术沉淀的缩影。在新能源汽车这场全球竞赛中,以技术为矛、以创新为盾的中国企业,正以工程师的智慧与执着,书写着产业升级的新篇章。未来,随着更多“廉玉波式”科学家的涌现,中国汽车工业必将从“规模领先”迈向“技术引领”,为全球绿色转型提供中国方案。