中美第五轮谈判结束,美国怂了!面对中国的稀土制裁,美国根本没有任何应对之策,被彻底扼住咽喉…

在吉隆坡举行的中美第五轮经贸磋商,比预定日程提前整整一天落下帷幕。

会场外的记者群早已架好长枪短炮,却只捕捉到美国财长贝森特低头快步离去的背影,这位向来乐于通过媒体释放强硬信号的官员,此次竟对所有提问都充耳不闻,仓促钻进等候已久的轿车。

这种反常的沉默并非谈判破裂的征兆,反而预示着一场底牌尽露后的格局重塑——当中国将稀土管制的清单摆在谈判桌上时,持续半年的博弈僵局终于迎来了破局的关键变量。

“美方的立场可以强硬,但中国捍卫核心利益的决心同样不可动摇。”中方代表在闭门磋商中的表态,字字句句都戳中了美方的要害。

回顾此前的四轮磋商,中美双方始终陷入“美方加征关税—中方精准反制—美方再加码”的循环,每一次谈判都在僵持中草草收场,直到中国2025年4月正式实施的稀土出口管制措施落地,这场博弈的规则才彻底改写。

原定三天的谈判日程,仅用两天就达成阶段性成果。

贝森特在离开会场两小时后,通过财政部官网发布了一份简短声明,字里行间褪去了往日的强硬:“中美双方已就多项关键议题达成共识,为后续领导人层面的沟通搭建了建设性框架。”

中方随后的回应同样释放出积极信号,明确表示“双方在核心利益关切上达成多项共识,将各自履行国内程序推进后续落实”。

知情人士透露,在长达10小时的闭门谈判中,双方的交锋集中在稀土管制、农产品进口和化学品监管三大核心议题上,其中稀土问题始终占据着谈判的中心位置,每一个细节的讨论都伴随着激烈的争辩。

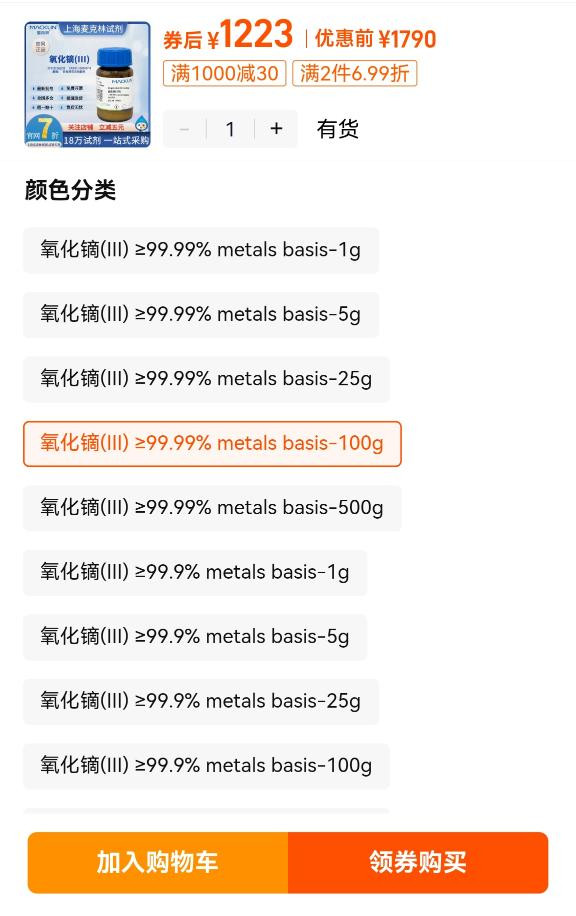

最终敲定的共识中,最引人关注的条款赫然在目:中方同意将七种关键中重稀土的出口管制措施延期一年执行,而美方则明确承诺,彻底放弃此前威胁对中国输美商品加征100%惩罚性关税的计划。

比谈判结果更值得玩味的,是美方谈判团队的阵容变化。

以对华贸易强硬著称的美国商务部长卢特尼克,此次竟意外缺席了这场关键磋商,原本仅负责经济议题的财长贝森特,临时接管了谈判的主导权。

这一人事调整背后,是白宫内部务实派与强硬派的权力洗牌——当稀土断供的风险实实在在威胁到美国军工产业和选举利益时,务实派的妥协主张最终占据了上风。

被称为“工业维生素”的稀土,为何能成为打破中美博弈僵局的“胜负手”?

答案藏在美军每一件主战装备的核心部件里,藏在中国对全球稀土产业链的绝对掌控中。

稀土并非单一元素,而是镧、铈、钕、镝等17种金属元素的统称,这些看似不起眼的元素,却凭借独特的物理化学性质,成为现代高科技产业的“刚需品”——从电动汽车的驱动马达到AI服务器的芯片,从半导体设备的精密部件到航空航天的关键材料,几乎都离不开稀土的支撑。

对美国军工而言,稀土更是“生命线”般的存在。

一份曝光的军工产业调研报告显示,美军现役153种主战装备中,有133种依赖中国主导的稀土供应链,占比高达87%。

每架F-35“闪电II”隐身战斗机,需要消耗约417公斤稀土元素,这些稀土分别用于雷达系统的永磁组件、激光制导装置的光学材料、航电设备的精密电路以及发动机的高温合金涂层,缺少任何一种稀土,这款造价上亿的战机都无法形成完整作战能力。

更令人震惊的是海军装备的稀土消耗量:每艘阿利伯克级导弹驱逐舰需要约2359公斤稀土,用于舰载宙斯盾雷达、导弹制导系统和推进电机;而弗吉尼亚级核动力攻击潜艇的稀土需求量更是达到4173公斤,从声呐系统的敏感元件到核反应堆的控制系统,都依赖稀土提供的性能保障。

不同稀土元素在装备中扮演着不可替代的角色:钕和镨是制造高性能永磁体的核心原料,直接决定雷达天线的转动精度和电机的运行效率;镝能显著提升永磁体在高温环境下的稳定性,是战斗机发动机和导弹推进系统正常工作的关键;铽则是激光制导武器和夜视仪的核心材料,直接影响美军的精确打击能力和夜战优势;钐则被用于制造高温合金,让装备部件在极端环境下保持强度和耐腐蚀性。

中国对稀土产业链的掌控,早已超越了“资源开采”的层面。

数据显示,中国不仅占据全球约70%的稀土开采量,更垄断了90%以上的稀土精炼产能——这意味着即便美国从澳大利亚、非洲等国进口稀土原矿,也必须运到中国进行提纯加工,才能达到军工级所需的99.99%纯度要求。

2025年4月,中国宣布对钐、镝、铽等七种关键中重稀土实施出口许可制度,10月又进一步将稀土全链条技术纳入管制范围,不仅限制原材料出口,连磁体生产线的装配、维修技术也不再对外输出。

这一精准打击迅速显现威力:美国洛克希德·马丁公司的F-35 Block 4升级计划被迫推迟至2031年,预算超支高达60亿美元;部分军工企业的生产线开始限量排产,甚至出现“等料停工”的窘境,有消息称,一些承包商已开始从退役的F-22战机上拆解旧磁体应急,但其性能衰减严重,根本无法满足新一代装备的要求。

面对如此困境,美国并非没有尝试自救。

过去十年,美国一直试图重建本土稀土产业链,加州的Mountain Pass矿虽已恢复开采,却因环保法规严苛、技术工人短缺和成本高企,始终无法形成完整冶炼能力。

欧洲多国也联合筹建稀土磁铁工厂,但业内普遍预计,即便一切顺利,这些工厂至少需要8至10年才能达到最大产能,短期内完全取代中国供应的可能性几乎为零。

正是这种无法替代的产业链优势,让美国在南海频繁秀肌肉的同时,不得不在贸易谈判桌上做出让步。

贝森特主导的妥协,本质上是美国多重困境叠加下的必然选择,稀土管制只是压垮骆驼的最后一根稻草。