1964年2月13日晚,北京下着小雪,中南海的灯光仍亮。那天,毛主席正校阅一沓刚付印的文稿,秘书把稿费清单递上来。毛主席随手翻了翻,见数字约一万五千元,随口一句:“这钱留着,我另有用。”话锋就此埋下。

几小时前,文化界老前辈章士钊来向主席请示春节座谈会人员名单。其中一个名字,便是刚刚由植物园调入政协文史馆的溥仪。章士钊顺带提了句——溥仪现在每月工资一百八十元,平日吃穿挺紧巴。毛主席放下茶杯,沉默数秒:“才这么点?”他没有多议,把座谈会细节交代完,章士钊便告辞。谁也没想到,这短短一句感慨很快变成具体数字。

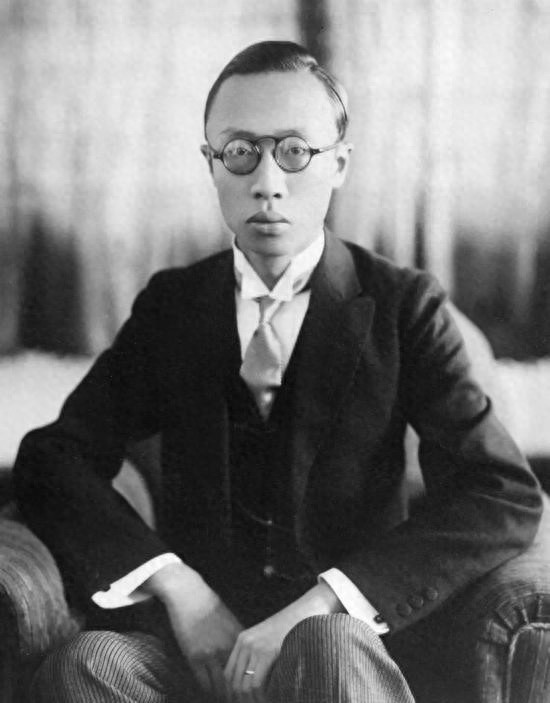

让时间倒回五年前。1959年9月4日,北京人民大会堂宣布对33名战犯特赦。走出抚顺的溥仪,一时竟分不清现实还是梦境。十年劳改让他第一次学会洗衣倒马桶,也让他明白何为新生。再次踏上京城土地,他的任务不再是皇帝,而是普通公民。那年秋天,他进了北京植物园,早晨抄着手推小车修枝剪叶,午后守在售票窗。有游客认出末代皇帝,他尴尬地笑,低头继续售票。

劳动锻炼外,管理部门还为他安排学习班。清史、日语、俄语、政治常识轮番上阵。溥仪视力极差,汗珠常顺着镜片滴落,他却从未缺课。1959年底的一份思想小结里,他写下“真正的自由,是对过去的否定与对未来的建设”。字迹歪斜,却透着认真。

1961年,颐年堂见面成了转折点。那天午后,溥仪紧张得手心冒汗,毕恭毕敬地对毛主席说:“我对国家有罪。”主席摆摆手:“过去的事先放一放,你现在身体怎么样?工作顺不顺?”短暂的对话里,主席提议让他参与清史资料整理,并鼓励把个人经历写成书。溥仪连连点头,“我想写《我的前半生》。”主席笑了笑:“可以,好好写,材料真实些。”

也正是那一次饭桌,溥仪看到主席几乎不夹肉,不禁问原因。主席只淡淡一句:“老百姓难得天天见荤,我也随他们。”这种简朴场景,深深撞进溥仪心里。他回到植物园,第二天就把藏了许久的一小块方糖分给同事:“我以前铺张惯了,现在想改改。”

1962年春节前,主席请章士钊、程潜、仇鳌、王孝贤与溥仪小聚,五人谈前尘似在说别人的故事。席间,主席再次问溥仪婚姻,“年纪不小了,可以组个家,互相关照。”一句平常劝慰,却让溥仪有了勇气。1962年“五一”,他与护士李淑贤登记结婚。李淑贤当年29岁,之前两次婚姻都以离异收场;溥仪56岁,双目近乎高度近视。婚礼没列席宾客,也没礼炮仪仗。唯一象征喜庆的是一束大红玫瑰,花店老板听说是给末代皇帝结婚,不敢加价。

婚后的小插曲不少。有一次暴雨,李淑贤加班未归,溥仪傻站在公交站台两小时,湿得透凉;又一次,他在街头给妻子买葡萄,却忘记带钥匙,只好抱着塑料袋等在家门口。邻居笑他“昔日皇帝,如今模范丈夫”,他咧嘴就是一句:“过去那套没用了。”

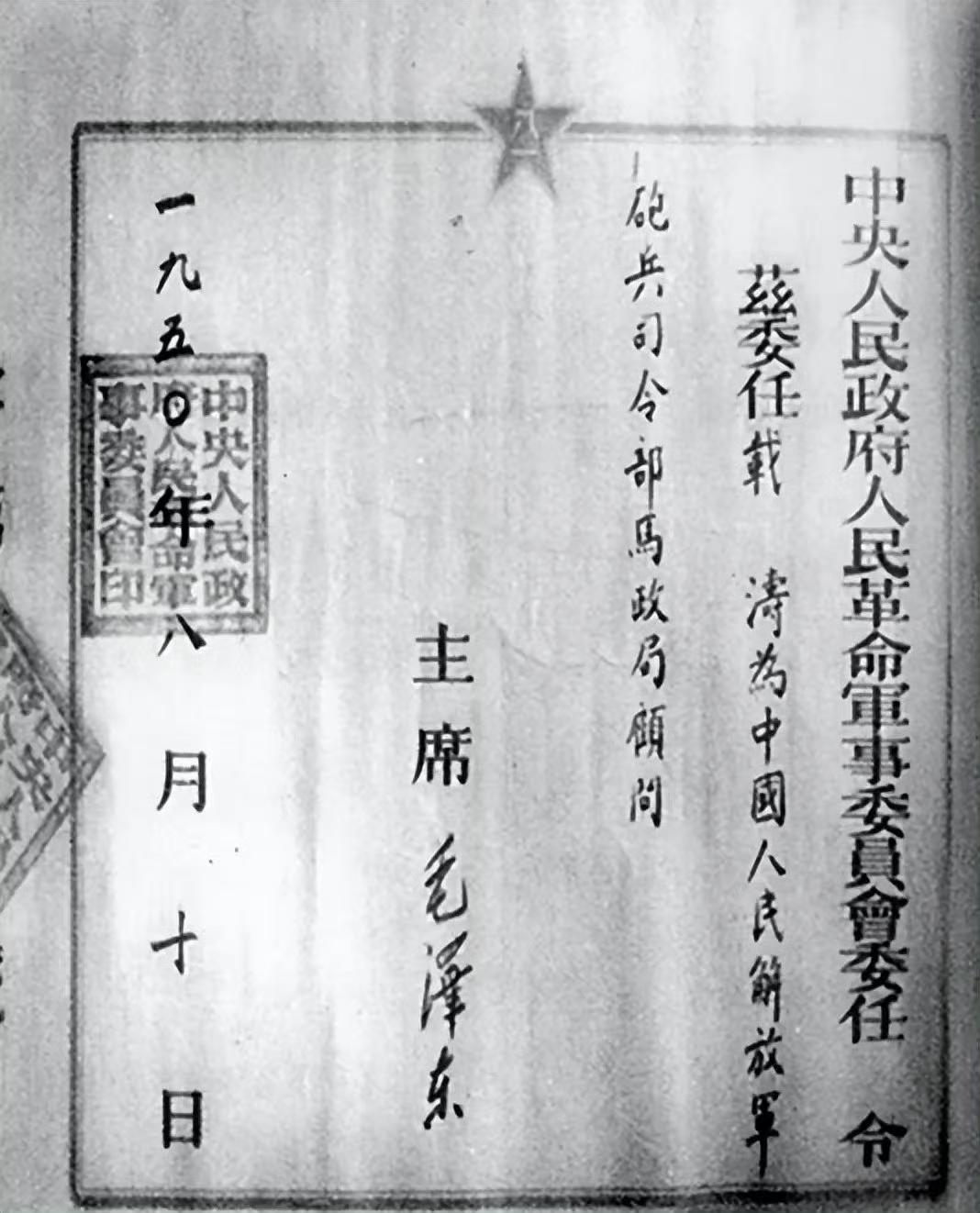

1964年春节座谈会选在正月初三。会后众人拍照留念,溥仪站在主席右侧,章士钊突然打趣:“这可真是中华人民共和国的主席和大清的末代皇帝同框。”一屋子人哈哈大笑,气氛热络。席散人未散,章士钊想起月薪话题,顺带提及载涛住处雨天漏水。主席这才知道两位老人生活窘迫,便让机要秘书把当天拿到的稿费清点好:“取两千元出来,一并给溥仪、载涛补贴。”

两千元,在当时足够普通工人家庭一年花销。第二天下午,章士钊提着布包去了溥仪家。溥仪连连摆手:“我刚收到出版社预付稿酬,不能再要。”章士钊一句:“主席的心意,你不收我交不了差。”溥仪站起身,庄重鞠躬收下。他没立刻动用这笔钱,而是分成两份,一份资助小舅子上学,一份存进建设银行,他说这是“主席给的,再小也要分一些光给别人。”

1964到1966两年,溥仪几乎把全部精力压在《我的前半生》稿纸上。不同于以往宫廷回忆录的自怜,他在序言第一句写道:“我愿让后人看清一个旧制度产生的傀儡。”12万字初稿完成时,他夜里仍常惊醒,怕有遗漏的欺骗。先后四位历史学者、两位心理学专家参与校订,稿件五易其稿。1966年春节前夕,北京出版社付印,首印二十万册。

就在书籍排版的那个冬天,溥仪肾功能恶化。医生叮嘱静养,他却时常戴着厚厚眼镜坐在书桌前核对人名地名。1967年10月17日凌晨,他在北京协和医院病逝,享年61岁。病房桌角仍摆着那只写满红蓝修改符号的活页夹,封面用浅铅笔手写:“我欠时代的债,只有交代,才算还。”

晚年的溥仪,常与朋友聊起那两千元。他说自己记不清哪天花完,但记得拿钱的时刻——“那一刻我才知道什么叫做真正的宽厚。”这句话,被李淑贤秘密记录在日记里,1979年整理遗稿时才公之于众。

今天翻看档案,能找到毛主席1964年2月13日那份批示:“稿费二千元,用于溥仪、载涛生活补助,勿使为难,主席。”寥寥数字,却见出一个国家最高领导人与末代皇帝之间奇妙而朴素的善意。它改变不了溥仪早已注定的历史位置,却让他在生命最后三年,拥有了一个以普通人身分书写过去的机会。