一度被视为“世界末日警钟”的臭氧层空洞,如今竟在悄无声息中被悄然修复。

媒体不再大书特书、公众讨论戛然而止,连联合国组织的最新评估都鲜有人问津。

但这绝不是因为这个灾难级的环境危机“不重要了”,恰恰相反,它之所以悄然无声,是因为人类在几十年的付出下,终于在环境治理上交出了一张几近奇迹的答卷 。

这个故事的起点,比大多数人想象得更早。在上世纪30年代到40年代间 ,一个名字被牢牢写在人类工业史的耻辱柱上:托马斯·米基利。

他是个被称为“史上最邪恶科学家 ”的发明者。

他的“杰作”?含铅汽油 ——毒害了无数工人和后代儿童;氟利昂 ——房间里看不见的“隐形杀手”,却最终捅破了存在数亿年的大气防护网。

为了向世界证明氟利昂的“无毒”,他曾在记者面前深吸一口氟利昂,然后慢慢吐气吹灭蜡烛。

这个当年被媒体称为“工业安全宣言”的荒唐表演,对今天的我们,是讽刺到了极点。

氟利昂刚问世时,没人看出它“化学稳定”的表面下,藏着一场星球级连锁反应。

一场从实验室里走出的预言直到1973年,墨西哥科学家马里奥·莫利纳和导师 提出了颠覆性的假说:

氟利昂不会在低空解体,而会缓慢飘升至数万米的平流层——在那里,太阳的高能紫外线将它撕裂,释放出自由状态的氯原子 。

一个氯原子,能摧毁数以万计的臭氧分子 。

这不是阴谋论,而是标准的化学链式反应:

Cl + O₃ → ClO + O₂;ClO + O → Cl + O₂

然后氯原子继续循环 ,对臭氧赶尽杀绝。而臭氧,正是我们地球几乎唯一的天然紫外滤镜 。

但他们的论文,并未引起重视,反而迎来铺天盖地的反对声浪。

反方阵营包括化工公司、家电巨头、政府专家组和媒体 ——原因很简单:谁都不愿这根吸金管道当场被掐。

有人说氟利昂“太重,飞不到天上”;也有人直斥这是妄想。

直到数据将所有谎言撕烂。

冰冷的天空,堪比末日钟摆1985年,英国南极科考数据 首次爆出:南极上空臭氧含量骤降70%。

随后,美国NASA调取卫星数据一看,直接傻眼。

臭氧层真的破了一个面积堪比整个北美大陆的大窟窿 ,早在1970年代就可捕捉,只是计算机系统误以为“值太离谱”自动剔除了异常数据。

人类板子拍在自己脸上,终于意识到:头顶那一层空气纱窗,真裂了。

白内障激增、皮肤癌高发、粮食减产、生物链断点、海洋浮游生物灭绝 ……所有噩梦在臭氧消失面前,都可能短时间内成真。

可怕的是,这个时候,氟利昂的排放还在持续增加。

人类破坏地球的手段高效,但修复能力更慢很快,一场全球动员开始了。

1987年,多国共同签署《蒙特利尔议定书》 ,目的非常明确——全面限制并最终淘汰包括氟利昂在内的消耗臭氧层的化学物质 。

这个协定有三大亮点,堪称教科书级治理模板:

1.目标清晰 :不是“尽量减少”,而是“逐步淘汰”。2.区别责任 :发达国家优先停产,发展中国家(如中国、印度)有缓冲期。3.资金技术共享 :发达国必须帮助发展国完成替代。

这份协议是联合国所有成员国一致通过的,为数不多的全球共识事件。**时任秘书长科菲·安南盛赞为“最成功“的国际协定”。

中国并没缺席这场人类自救。

我们不仅签署了《议定书》,还提前落实。在2017年,中国就全面禁止氟利昂的生产和进口,比规定时间早了两年半,对全球大势起到了决定性催化作用。

在多边基金资金和技术支持下,中国完成了众多传统制冷、喷雾、发泡企业的转型,推动环保替代剂的应用,付出不小。

从“全球最大氟利昂生产国”,到“臭氧层保护的中流砥柱”,中国用行动改写了标签。

这是生态文明建设的实践样本,也是国际话语权的一次正面支撑。

根据联合国数据:

• 自2000年起,臭氧层破坏物质含量开始稳定减少。

• 臭氧层正在以每10年1%-3%的速度恢复。

• 按目前趋势,2066年南极上空破洞可恢复到1980年水平。

别忽略这个时间轴的重量:

人类从意识到问题,到命题解法执行,用了接近半个世纪。

现如今,虽然我们新闻里极少再提“臭氧空洞”,但它的淡出,并不是遗忘,而是成功。

正如那句告慰全世界的航空新闻里有句话:“飞机头顶的云还在,说明我们的天还在”。

我们是否真的学会了敬畏?在气候变化、极端天气、冰川融化、碳排放这些议题喧嚣不止的当下,臭氧层空洞的问题正在被默默修复——这既是人类自救能力的高光时刻,也该是一次痛入骨髓的警示:

我们对力量的追求必须以认知和责任为前提。

如果当年科研警告被继续压制、协议一再搁置,现在的地球早已天光大亮,寸草不生。

环境治理不只是科学工作,它更是一种公共理性,一场全球协商的能力检验。

我们其实很擅长制造危机,也擅长甩锅。但这次,全球用一份协议证明:当我们以“人类整体”的身份来行动,我们并不无力。

回顾过去几十年的这场“天空战争”,这一场胜仗也许不是终局,但至少告诉我们:

在应对危机的战场上,我们还没输。

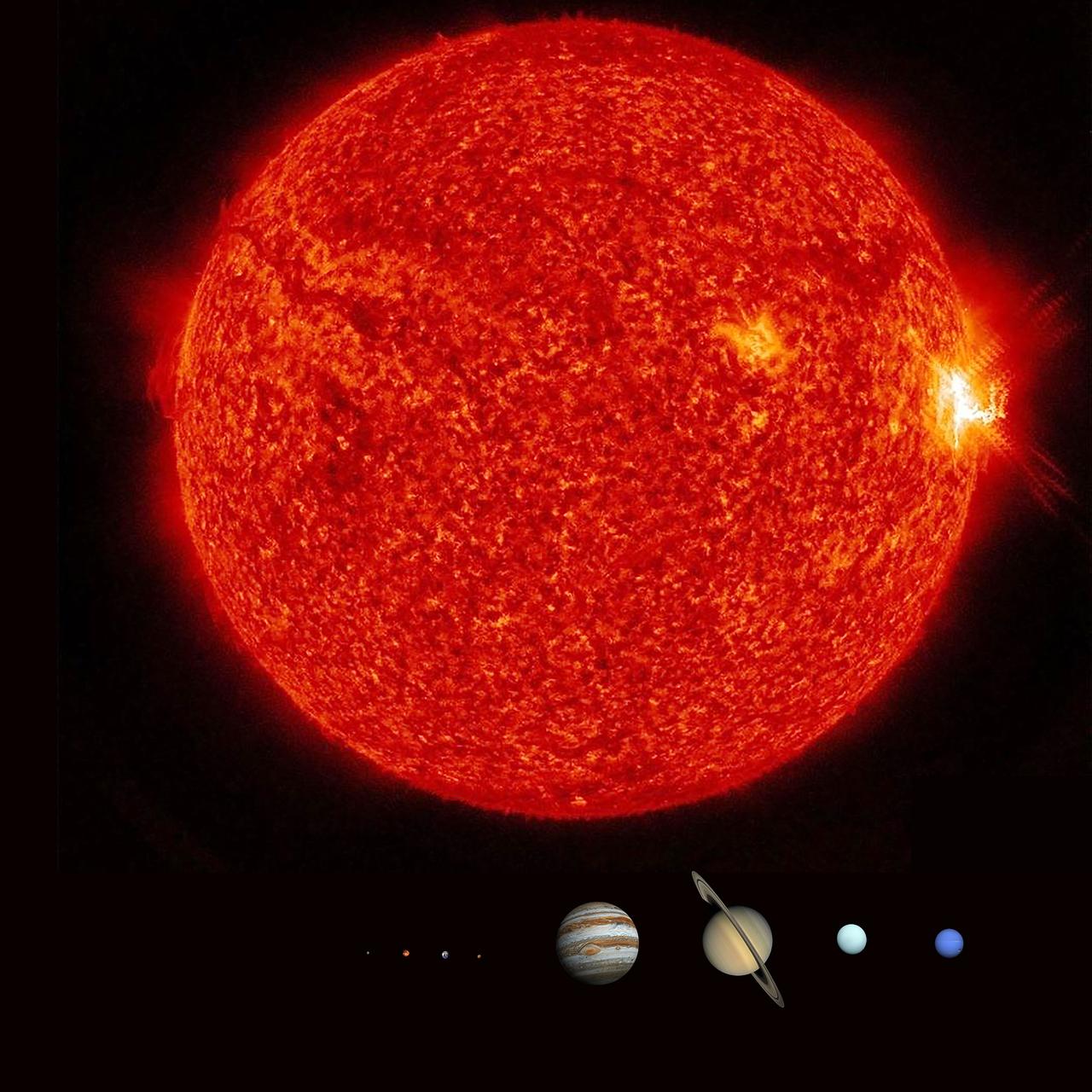

![是的,人类存在的时间真的很短[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/16884774246705641004.jpg?id=0)