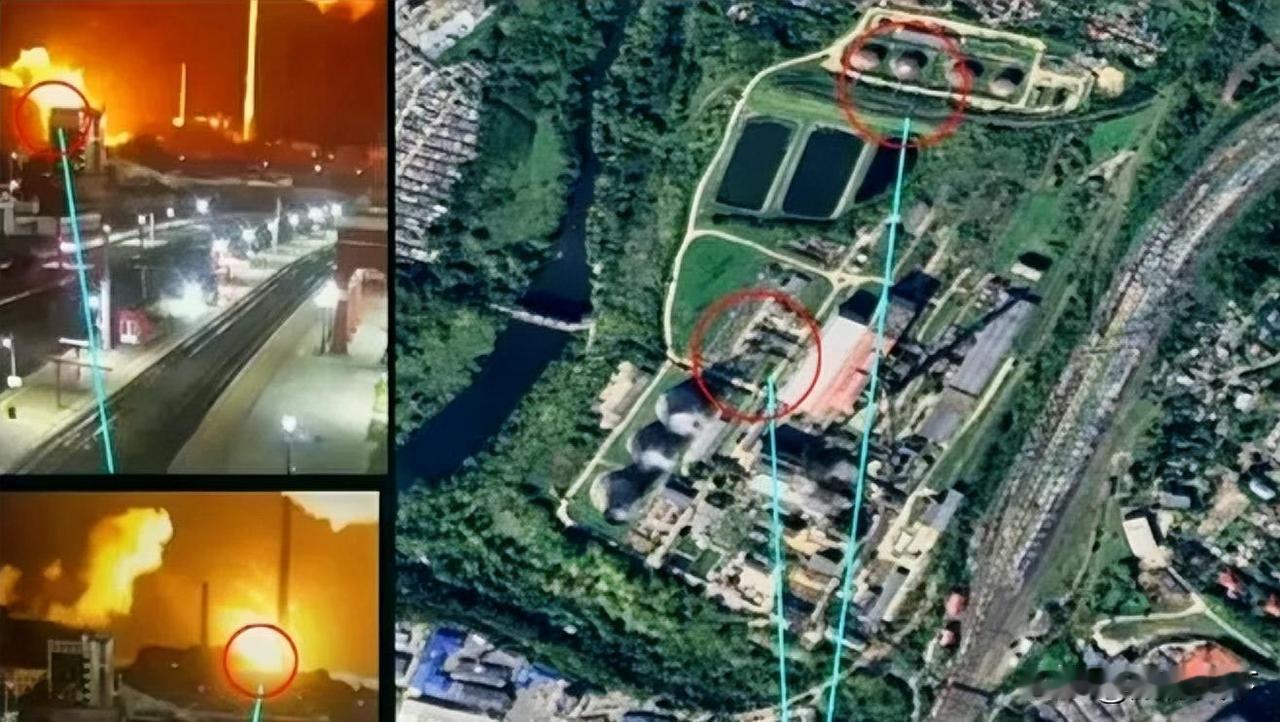

就在刚刚 俄罗斯正式宣布了 11月13日,俄罗斯外长拉夫罗夫在接受采访时表示,今年以来俄罗斯已向乌克兰移交超过9000具乌军士兵遗体,同时从乌方接收143具俄军遗体。 这个数字一出,整个国际舆论场都安静了几秒。9000,不是冷冰冰的统计,背后是9000个破碎的家庭,是9000次母亲的哭泣、妻子的绝望、孩子的童年戛然而止。 可你细看这件事,味道又不太对。俄方高调公布这个数据,真的只是为了人道交接吗?有网友直接评论:“这哪是移交遗体,分明是在打心理战。”还有人说:“数字一摆出来,等于告诉全世界,乌克兰已经阵亡快一万人了,这是变相施压。”确实,西方媒体天天报道乌军“英勇反击”,可这种伤亡数字一旦被反复强调,很容易动摇国际社会对乌克兰持续支持的信心。 反过来,乌克兰接收俄军遗体,也不是单纯尽义务。对他们来说,每交还一具俄方士兵遗体,都可以在国内宣传为“战场成果的证明”。你打我,我也能伤你。这种“对等叙事”很重要,能稳住国内士气,告诉民众:我们不是单方面挨打。 这种“遗体互换”,听起来像是一点点合作的迹象,但说白了,是一种“低强度的战术配合”。双方都不想彻底撕破脸,也不愿完全断掉沟通渠道,于是用这种最基础的方式维持一丝联系。就像两个打红眼的对手,一边挥拳,一边悄悄递个水杯——不是和解,而是为将来可能的谈判留个门缝。 我们再看历史上的例子。1991年海湾战争期间,美伊也曾通过第三方移交战俘和遗体,为后续停火谈判铺路。2006年黎以冲突结束后,以色列和真主党在联合国协调下交换遗体,成为停火后首个实质性互动。这些案例说明,哪怕再激烈的对抗,只要还愿意处理遗体、安抚家属,就说明战争还没完全吞噬人性底线。 可问题是,这种“最低限度的人道互动”,根本掩盖不了战争的残酷本质。9000具遗体背后,是数万伤员、上百万流离失所的平民、被炸毁的城市和荒废的农田。人道交接再规范,也换不回一个完整的生命,更填不满战争留下的创伤。 更让人担忧的是,这种“用死亡换筹码”的做法,正在成为大国博弈的常态。你打你的,我晒我的数据;你宣传胜利,我强调代价。战争变成了数字游戏,而真正的和平谈判却被一再推迟。 国际社会现在该怎么办?是继续加码军援,让冲突拖得更久?还是推动停火对话,哪怕进展缓慢?有人主张“必须让乌克兰赢”,也有人呼吁“尽快坐下来谈”。但现实是,战争拖得越久,重建就越难,和解的代价就越高。 我们始终相信,任何冲突的终点,都应该是谈判桌,而不是战场。士兵的遗体应该被亲人接回家,而不是成为宣传工具。真正的胜利,不是歼灭多少敌人,而是让枪声停下,让孩子们能安心上学,让母亲不再为儿子的安危整夜难眠。 战争可以计算伤亡,但和平无法用数字衡量。希望有一天,双方不再比谁阵亡得多,而是比谁能率先伸出手,说一句“我们谈谈吧”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。