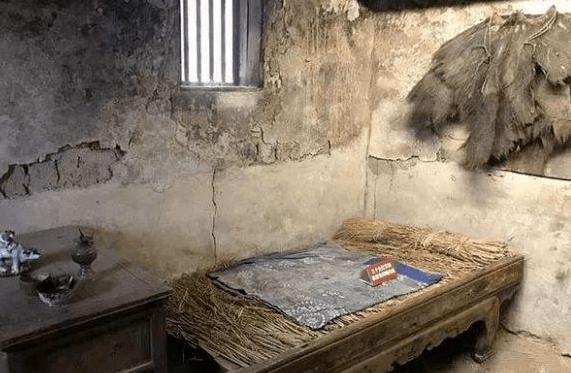

宋朝之前连棉被都没有,零下几十度的寒冬,古人是怎么熬过去的? 宋朝之前的北方,刚进十月,山里就满是捡柴的人。 背着竹筐的农户踩着晨霜,把枯枝、松针往筐里塞,田埂上还有人弯腰收芦花、捋麻絮。 零下二三十度的寒冬要来了,棉花没普及,棉被想都别想,古人过冬的关键,就是把身边那些看似没用的东西,一点点变成保暖的宝贝。 最先要攒的,是“能烧、能填”的基础资源。 平民没条件买炭,就往山里跑,捡够枯枝后,还要去河边挖淤泥,把淤泥、枯枝和家里的兽粪混在一起,踩实切成块晒干,做成“泥炭饼”。 这种饼看着粗糙,却比单纯的枯枝耐烧,热量还足,《齐民要术》里专门记了做法,算是穷人过冬的“救命柴”。 西域的百姓更会找资源,他们把胡杨木砍下来,劈成小块烧成炭,胡杨木质地硬,烧成的炭几乎无烟,还不容易熄灭,装在铜手炉里,揣在怀里能暖一整天。 贵族不用这么费劲,他们囤的是西域进贡的无烟炭,还有捕猎来的狐貉皮,一件狐裘要耗几十只狐狸的皮毛,价值千金,普通人家连见都见不到。 除了烧的,能填的资源也不能少。 农户把晒干的芦花、乱麻收回家,揉碎了备用,这些蓬松的东西,后来都成了衣服和被子里的“保暖芯”。 江南的百姓还会收集稻壳和谷糠,既可以当燃料,也能填进衣服里,比芦花更不容易受潮。 有了资源,下一步就是“变废为宝”,把这些粗糙的原料改成能用的保暖物件。 稻草看着普通,古人却能把它编成芦花鞋,鞋底垫上厚厚的芦花,鞋帮缝上麻布,里面再塞点麻絮,鞋底钉上兽皮防滑,下雪天穿在脚上,比光脚强太多。 楮皮纸原本是用来写字的,穷人却把它当成了衣料。 他们把厚楮皮纸反复用棒槌敲打,直到变得柔软,再缝成夹层,里面填进芦花,做成“纸衣”。 这种衣服挡风效果好,造价还低,南宋官府冬天会给流民发放,《宋史》里就有相关记载。 贵族则把兽皮改得更精致,狐皮、貂皮缝成裘衣,领口、袖口镶上狐腋毛,轻便又保暖。 他们还会把玉石打磨成“暖手佩”,玉导热慢,揣在袖中持续放热,比炭火更雅致,也不用担心烫手。 这些改出来的物件,要按场景用对地方,才能真正抗寒。 屋里取暖,平民靠“地炉”,在地上挖个浅坑,炉边凿出烟道通向屋外,烧泥炭饼或谷糠,既不呛烟,又能让地面变暖和,晚上把稻草铺在地上当床垫,裹着芦花被就能入睡。 江南湿气重,百姓就用楮皮纸糊成“纸帐”,围在床四周,戳几个小孔透气,里面放个装谷糠的小火盆,热气散不出去,《荆楚岁时记》里说“冬月纸帐围床,燃糠取暖”,就是这么个用法。 贵族的屋里更讲究,庭院里挖个炭坑,通过陶制管道把热气引入房间,形成“温风管道”。 墙壁用花椒泥混合兽毛涂满,地面铺兽毛地毯,连坐具都裹着狐皮,屋里暖得像春天,完全看不出外面是冰天雪地。 出门在外,保暖全靠身上的“改造装备”。 平民穿纸衣、踩芦花鞋,胳膊腿缠上草绳,把漏风的地方都挡住。 贵族则穿羽纱夹袄,用鸟类羽毛织成的面料,里面夹着丝绵,轻得像没穿,却特别保暖,《新唐书》里记载公主冬天就爱穿这种衣服。 遇到暴雪封山、柴火耗尽的极端情况,古人还得靠“抱团”扛过去。 东汉戍边的士兵会挖个大坑,铺上干草,几十人挤在里面,再用薄雪盖在坑口,雪能隔热,人体体温聚在一起,就能熬过寒夜,《后汉书・班超传》里就记过这种“雪窖储热”的办法。 城里的穷人则聚集在破庙里,围坐成圈,中间放个小火盆,轮流添柴,实在没柴了,就把枯枝和湿泥做成“泥柴块”应急。 农村还有“里人共灶”的习俗,几户人家共用一个大灶房,火道连通各家土炕,既省柴火,又能共享热量,《周礼・地官》里就提到过这种邻里互助的方式。 古人过冬,没有复杂的技术,全是靠“找资源、改物件、凑场景”。 把稻草变成鞋、把淤泥变成炭、把纸变成衣服,再靠着邻里互助抱团取暖,硬生生把看似没用的东西,拼成了抗寒的防线。 这些办法看着简陋,却藏着最实在的生存智慧。 没有棉被,没有暖气,他们就顺着环境找资源,靠着双手改物件,在零下几十度的严寒里,守住了活下去的温度。 如今我们裹着棉被、吹着暖气,再回头看这些古人的办法,才更明白,那些看似平凡的温暖,其实都来之不易。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!

![谁说古代刑法在今天消失了[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/2316181724738027723.jpg?id=0)