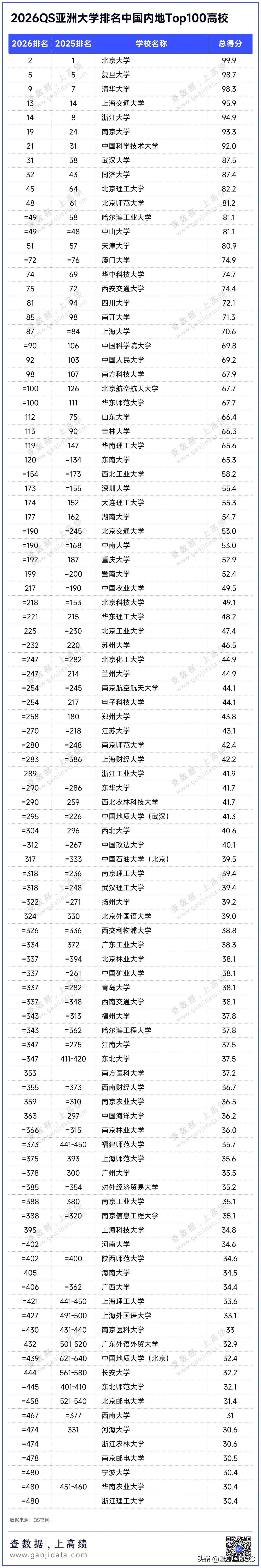

看到最新的QS亚洲大学排名,确实有不少让人直呼“没想到”的地方,这榜单就像一面镜子,照出了大学发展的新格局,也引发了不少讨论。 1. 清华不敌复旦,屈居第三。 这大概是最大的“冷门”。清华的顶尖地位在人们心中根深蒂固,此次被复旦超越,说明评价标准很综合,不只看重传统的科研硬实力。可能在“师生比”、“国际视野”或“雇主声誉”等指标上,复旦展现出了独特优势。这提醒我们,顶尖名校的竞争已进入更精细、更全面的维度。 2. 武汉大学成“最强黑马”,同城德比遥遥领先。 武大排名第八,力压多所传统工科强校,堪称惊喜。这充分体现了其作为顶尖综合性大学的全面性,文理工医均衡发展的优势在排名中得以放大。反观同城的华中科技大学(常被戏称为“武二”),排名十六,虽同样是强校,但可能在论文引用或国际化等具体指标上稍有差距。看来,武大“最美大学”的头衔之外,学术实力也同样能打。 3. 深圳大学,这匹“双非”骏马势头太猛。 深大力压多所老牌985,是本次排名最引人瞩目的现象之一。它背靠深圳这座创新城市,在“雇主声誉”上得分极高,毕业生竞争力备受认可。其迅猛的崛起速度,生动演绎了“城市与大学共成长”的奇迹,给高教格局带来了强劲冲击。 4. “双非第一校”浙工大,为何不敌郑大? 浙江工业大学在民间口碑极佳,但排名落后于规模庞大的郑州大学。这恰恰暴露了此类榜单的游戏规则:郑大作为河南唯一的“双一流”B类高校,学生规模、学科体量等“大盘子”指标占优。这说明,规模效应在排名中依然扮演重要角色。 5. 中国人民大学“偏科”吃亏,排名令人意难平。 以人文社科见长的人大,在国内声誉与清北华五齐名,但在侧重国际化、理工科论文产出的QS体系中确实不占优势,甚至落后于发展均衡的上海大学。这个结果恰恰说明,任何排名都有其侧重点,人大的核心价值在于其不可替代的学科特色和深厚底蕴,而非一个国际排名所能完全体现。 总之,这份榜单有惊喜,也有争议。它为我们观察高校发展提供了新视角,但更重要的是提醒我们,评价一所大学绝不能唯排名论,它的特色、底蕴和对社会的独特贡献,才是根本。