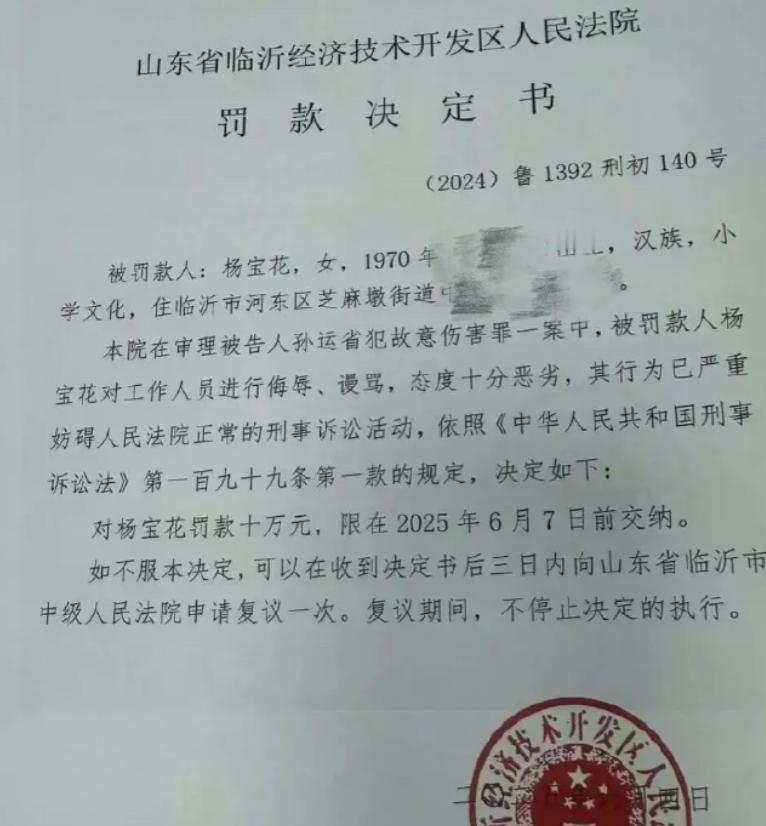

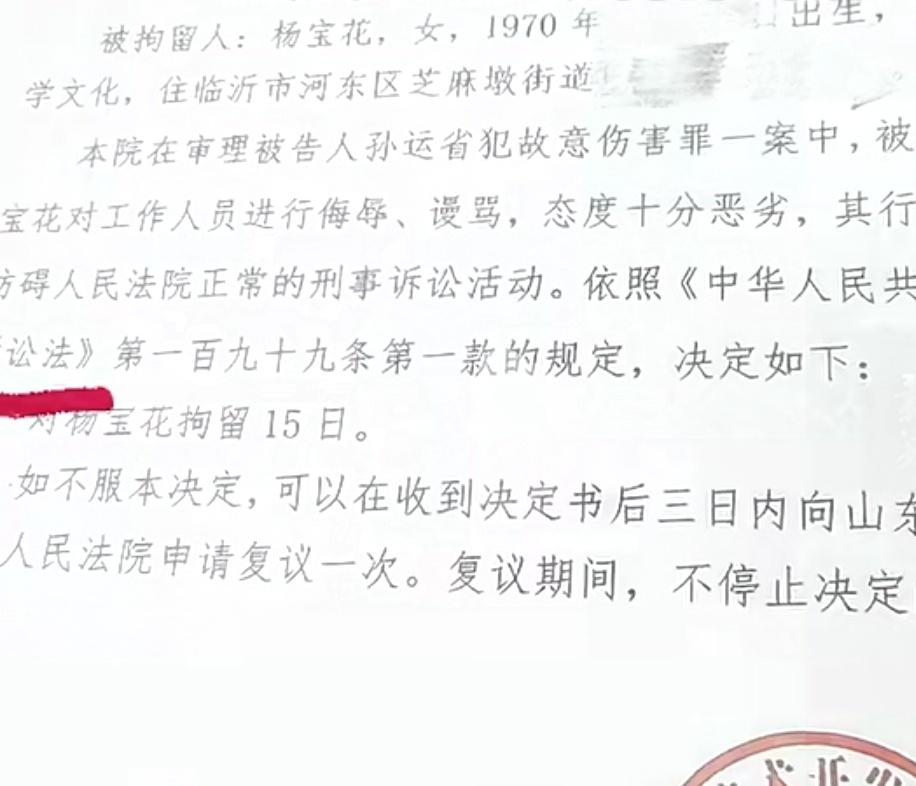

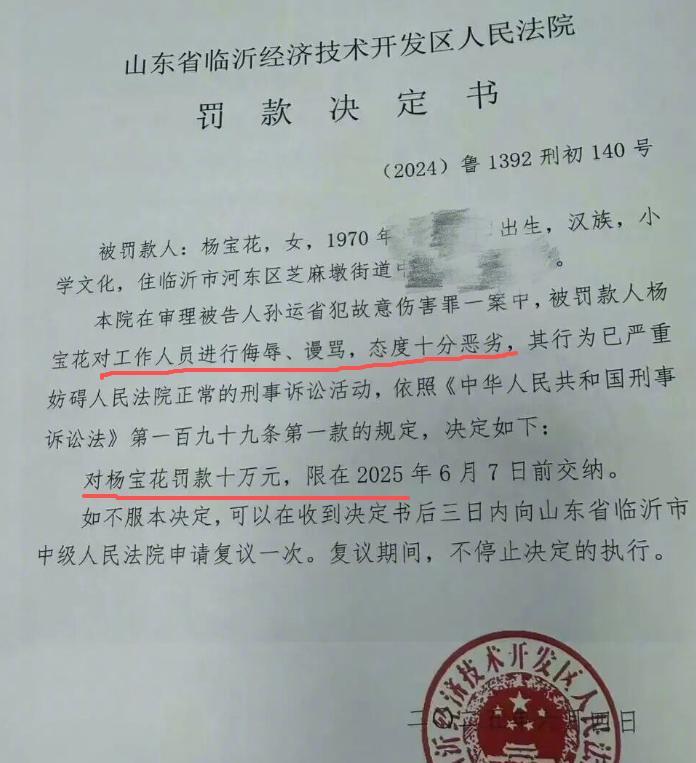

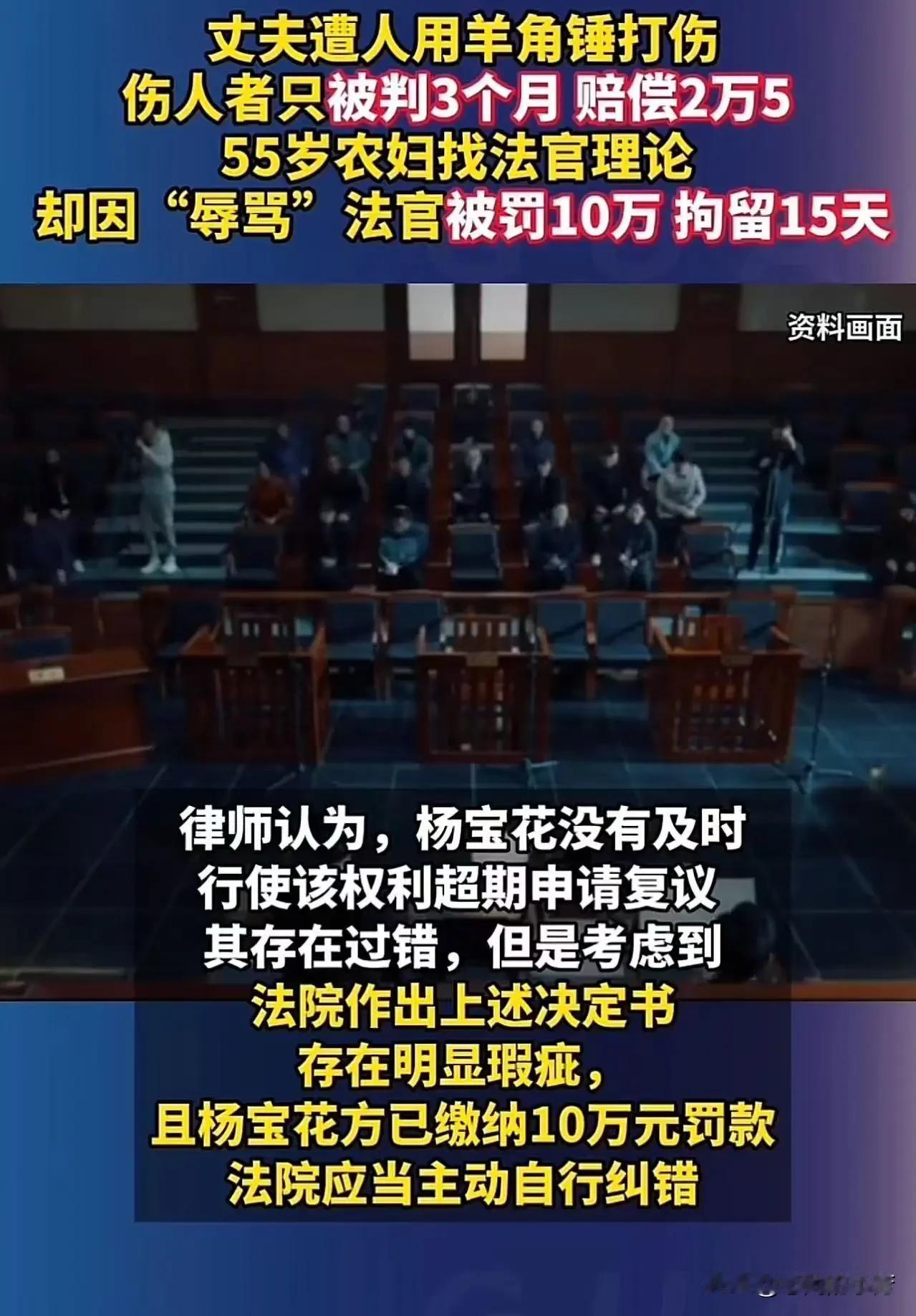

丈夫被人用羊角锤砸成轻伤二级,加害者只被判了拘役三个月、赔偿2.5万元,本以为事情就这样了,谁知妻子为了替丈夫讨说法,当场质问审理人员一句“判得没良心”,竟换来10万元罚款和15天拘留!消息一出,舆论炸了:这到底是维护司法威严,还是处罚过重?山东临沂的这起案件,成了人们茶余饭后的焦点。 今年6月的一天,王永来与同村的孙运省因琐事争执,矛盾迅速升级。孙运省情绪失控,抄起羊角锤砸向王永来。送医后,诊断结果为轻伤二级。按照法律,这已经构成刑事案件。案件进入司法程序后,法院判处孙运省拘役3个月,并赔偿2.5万元医药费和相关损失。 判决书下达的那一刻,王永来的妻子杨宝花心里直冒火。她觉得丈夫受了这么大的伤,三个月拘役和2.5万元赔偿实在太轻。于是,她决定去执行大厅“讨个说法”。 那天,杨宝花直接找到主审人员于某某,劈头盖脸就问:“你这判的是不是太轻了?要是你家人被砸成这样,你还能这么判吗?”于某某没有回应,转身准备离开。杨宝花急得嗓门越来越高,最终喊出一句:“判得没良心!”现场顿时骚动,工作人员迅速将她带走。 没想到,当天下午杨宝花就收到了两份决定书:一份是10万元罚款,另一份是15天拘留。理由是她“侮辱谩骂工作人员,严重妨碍正常司法活动”。杨宝花看完直接傻了眼:“我就是喊了一句冤,这么大罚款,还要拘留?” 女儿接到消息时手都在抖。为了救母亲出来,她东拼西凑向亲友借钱,凑齐了10万元罚款,6月18日才把母亲从拘留室“捞”了出来。可这笔钱对整个家庭来说,是压得人喘不过气的巨款。 出狱后,杨宝花越想越委屈,6月23日她决定申请复议。可工作人员却告诉她,复议必须在3日内提出,她已超期。申请被驳回,她的希望再一次破灭。杨宝花叹气说:“丈夫还没好,对方赔2.5万就完事;我喊冤一句,倒要交10万,还关15天,这事说理都没地儿。” 从法律角度来看,这份处罚存在重大争议。根据《刑事诉讼法》第199条,法庭审理过程中如果有人违反秩序,可以警告制止,不听制止的,情节严重的,处1000元以下罚款或15日以下拘留。这里有几个关键点:第一,适用场景是“法庭审理过程”,而杨宝花是在执行大厅;第二,罚款上限是1000元,与10万元相差百倍。显然,本案处罚在适用法律和幅度上,都存在明显不当之处。 再看《行政处罚法》第5条,行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的性质、情节、危害程度相当;第32条还规定,处罚前应当告知违法事实和依据,并听取当事人的申辩。本案中,处罚决定几乎是即时下达,杨宝花没有获得充分辩解的机会,这在程序上也有瑕疵。 换句话说,杨宝花的行为虽然冲动,但危害性并不大,顶多算“言辞激烈”。这样的行为远没有达到“严重扰乱秩序”的程度。处罚尺度却远远超过了法律规定,显然有失公允。 从社会角度看,这件事折射出两个层面的问题。其一,公众对司法结果的认知差异。普通人认为轻伤二级应该重判,赔偿应更多;但司法判决基于证据、量刑标准,往往与民众的情绪期待不一致。其二,司法权威和民众表达之间的张力。群众喊冤,是出于朴素的公平感;司法部门维护秩序,是出于程序正义。但二者若缺乏沟通,就容易爆发冲突。 舆论中,有人说杨宝花“不懂法、太冲动”,也有人质疑“处罚太过严苛”。实际上,这两种声音都值得重视。公民在表达不满时,应避免情绪失控,依法维权;司法机关在维护秩序时,也必须严格依照法律条款,做到过罚相当,否则不仅解决不了矛盾,还会损害司法公信力。 如今,杨宝花和女儿依旧在寻求救济,她们希望通过行政诉讼撤销这份处罚。无论最终结果如何,这起事件都已经引发广泛讨论。它提醒我们:程序公正与结果公正同样重要,法律不能只强调威慑,更要让人信服。 一句“判得没良心”,究竟值不值10万元?这是公众最关心的问题。法律的权威来自严格执法,也来自民众对公平正义的认同。倘若处罚与行为的性质不匹配,再高的罚款数字,也难以真正树立公信力。