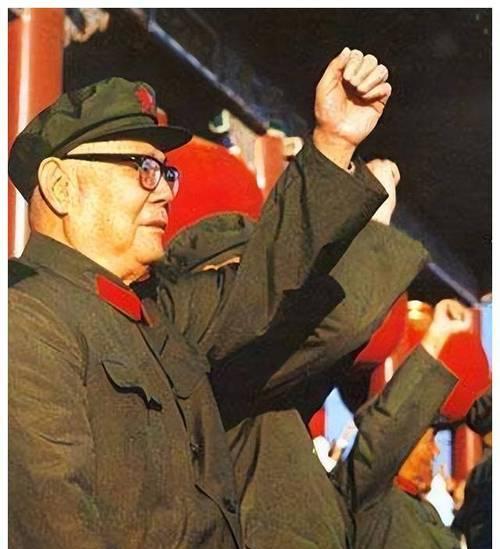

1958年春,刚刚担任外交部长的陈毅路过南昌,短暂停留,得知贺子珍在这里,便打算请贺子珍吃一顿饭。 1958年2月,陈毅刚刚接替周总理,当上了外交部长。这可是个热腾腾的职位,也是个硬邦邦的担子。那会儿的国际环境,咱们都清楚,可不像现在。那时候,新中国在国际上举步维艰,外交工作,那真是“于无声处听惊雷” 就在这个节骨眼上,他因公路过南昌,就这么一个短暂的停留,他听说了贺子珍也在南昌,住在省委招待所里养病。 陈毅听到贺子珍的名字,几乎是立刻就做了个决定:“我要去看看她,请她吃顿饭。” 先掰扯一下陈毅和贺子珍的关系。他们是真正的老战友,从井冈山时期就一起扛过枪、吃过苦的交情。那是把脑袋别在裤腰带上,一起闹革命建立起来的情谊。这种感情,经历过岁月和风雨的冲刷,沉淀下来,比金子还重。 可到了1958年,两个人的境遇,已经是天差地别。陈毅是元帅,是外交部长,是国家领导人。而贺子珍呢?因为多年的战争创伤和后来的苏联生活,她的身体和精神状况一直不太好,长期处于离群索居的疗养状态。说得直白点,她当时几乎是一个被主流视野“遗忘”的人。 一个身居高位、日理万机,一个独居养病、心境孤寂。这顿饭,怎么看,都不是一顿简单的饭。 陈毅的这个举动,就是对“人情味”最顶级的诠释。他没有因为自己身份变了,就忘了当年的老战友。他心里那杆秤,称的不是官职和地位,而是那份从烽火硝烟里走出来的战友情。 有史料记载,当时江西省的领导听说陈老总要请贺子珍吃饭,还特意过来,想一起作陪。这很正常,人之常情嘛,地方领导陪同中央领导,既是尊重也是工作。 但陈毅摆了摆手,拒绝了。他说:“这是我们老同志、老战友聚一聚,叙叙旧,你们就不要参加了。” 这句话的分量太重了。他把这顿饭的性质,从可能存在的“公务”或者“礼节”,一下子拉回到了最纯粹的“私人情谊”上。他不希望有任何官场的客套来打扰这份纯粹。他要的,就是两个老朋友,坐下来,安安静静地吃顿饭,聊聊天。 饭局设在了南昌的“赣江宾馆”。赴宴前,贺子珍内心非常忐忑。她已经太久没有见过这些老战友了。她换上了自己最好的一件衣服,梳理了头发,但依然很紧张。对于一个长期脱离集体生活的人来说,重新面对故人,需要巨大的勇气。 见面后,陈毅一贯的爽朗和热情,瞬间就打破了僵局。他没有嘘寒问暖,问那些可能会触及伤心事的病情,而是像老朋友一样,聊起了井冈山,聊起了那些共同的峥嵘岁月。聊那些开心的,有劲儿的往事。 这顿饭,吃得很慢,聊得很细。陈毅的夫人张茜和女儿姗姗也在,她们的陪伴,更让这个饭局充满了家庭的温暖。对于贺子珍来说,这顿饭的意义,可能超过了之前所有的药物治疗。这是一种精神上的抚慰,是一剂强心针。它告诉她:你没有被忘记,我们这些老战友,还都记着你。 这事儿对咱们今天这个社会,是个特别好的提醒。咱们现在的生活节奏太快了,通讯录里的朋友成百上千,但真正能坐下来,像陈毅和贺子珍这样,不为任何功利目的,只为叙旧吃顿饭的,还有多少? 面对面的交流,眼神的互动,那种实实在在的陪伴感,是任何技术都无法替代的。 陈毅这顿饭,就像一面镜子,照出了我们这个时代的某种缺失。 他作为一个位高权重的领导者,他的时间何其宝贵。但他愿意把这宝贵的时间,分给一个“无用”的老战友。这种“无用”,不是说贺子珍本人无用,而是指这次见面,对于陈毅的“事业”来说,没有任何直接的帮助。 这恰恰是最高级的“有用”。它维系的是人性中最宝贵的东西:情义。一个心里能装着老战友、故人的人,他的内心世界,必然是丰盈、强大且温暖的。这样的人,在处理国家大事时,也必然会多一份人本的考量,多一份历史的厚重感。 所以,陈毅后来的外交风格,既有原则的坚定,又有策略的灵活,还不失个人魅力,被誉为“儒帅”。这种风格的形成,与他这种重情重义的性格底色,是分不开的。