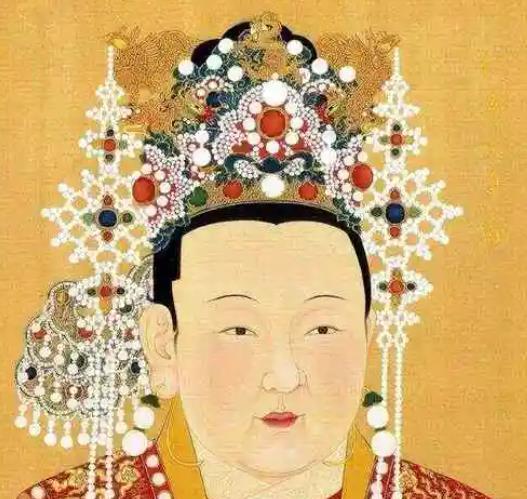

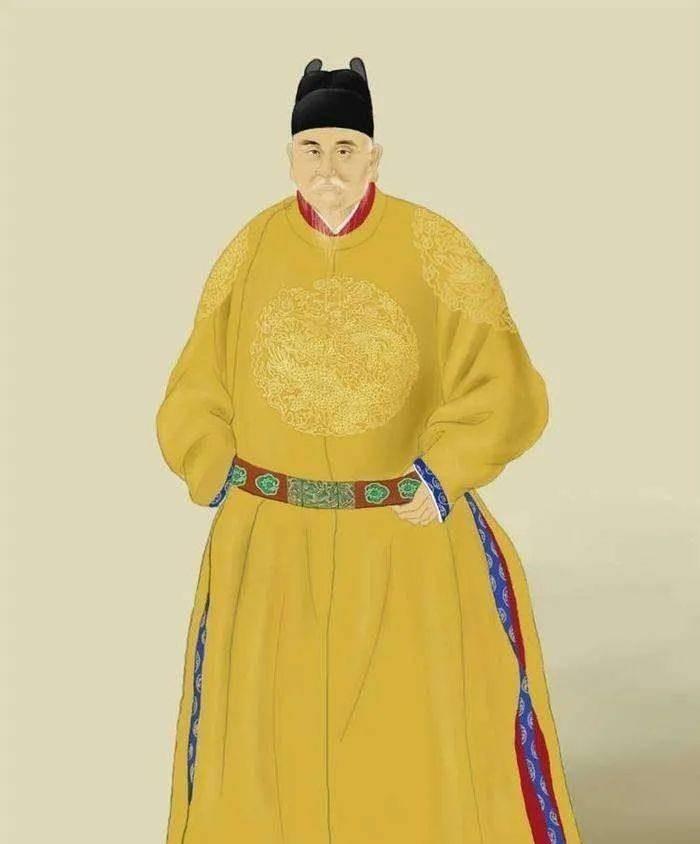

1407年,徐皇后刚咽气,47岁的朱棣就转而看上了26岁的小姨子,朱棣兴高采烈地去求婚,没成想却被嫌弃得不要不要的。 她是徐达的女儿,从靖难起事开始就跟着朱棣东征西讨,打过仗、劝过谏,登基称帝后她掌六宫,管朝礼,连太子朱高炽都敬她三分,她一死,后宫像塌了半边。 朱棣站在她床前,眼都红了,身子晃了几下,谁也不敢扶。 但这场丧事没办完,外头风就传出来了。 才过百日,皇帝有意再立皇后,想得不是别人,而是徐皇后的亲妹妹。 小姨子,26岁,待字闺中,徐达的次女,模样不差,性子比皇后还冷。 这事最早从内宫传出来。有人说朱棣夜里翻旧画,翻出皇后年轻时的画像,看了一会儿,又让人去取“徐家次女”的画像来比着看。画是早年徐家送的,锁在藏阁。 朱棣看完后一句话都没说,第二天就叫来内侍:“给朕写道谕,送去徐府。” 宫中传话带着赏赐,说得也体面:“皇后已薨,孤寡之情,欲得旧亲以继宫中清仪,俾家国无缺。” 徐家看了圣旨,没人出声。 老夫人年迈不理政事,家中由长子徐增寿管,他连夜把母亲叫出来,说:“陛下这是要纳妹妹为后。” 老太太拿着圣旨看了三遍,咳嗽几声,把它折好放桌上:“这事不能应。” 徐家知道,这不是简单的招亲。 这是一场试探,是恩宠也是隐患。应了,便是“兄终妹及”,名义上合,天下人未必信;不应,万一惹怒皇帝,徐家百口也不够交待。 第二天,徐府回帖,说“女小有疾,不堪宫务”,八个字,写得又硬又滑。 朱棣收到回文时刚从文华殿议完军务,正喝热粥,手一抖,碗落在地上。 这碗,是景德镇官窑定烧,碎了也没人敢吭声。 当夜,朱棣传内侍去问,“既有疾,为何未求药?”徐家再回:“闺阁之病,宜静养,不敢劳动圣恩。” 这回连宫里的人都看出来了,徐家不想搭这个亲。 第三天,朱棣亲自出面,宣徐氏入宫,“以慰皇后在天之灵”。 这是圣命,谁也推不得。徐家只得让徐氏着素衣随中官进宫,谁知刚一进景运门,她就跪下谢恩,说:“臣女薄命,不能承此宠。” 朱棣站在丹墀上看着她,面无表情,足足盯了半盏茶时间。 她长得像徐皇后,可眼神完全不一样。 皇后眼里柔,带点哀怜。这小姨子冷,像霜下的竹,风一吹也不弯。朱棣没吭声,转身回殿,把那道封后之旨撕了。 这事表面过去了,但宫里人心都乱了。 朱棣之后再没提立后,几十个妃嫔谁都没封上去,后宫名义上空悬,实则人人自危。 徐氏回府后把头发剪了三寸,誓不出阁。她从此闭门不出,不婚不嫁。 内府暗中传出一句话:“女不愿为帝妃,帝不肯再封后。” 这一句后来写进了《天水冰山录》,被宫人称作“宫门不立双仪”。 再往后几年,朱棣三次亲征蒙古,每次出征前都翻看旧物。有一次在乾清宫把徐皇后用过的琴拿出来,坐了半天弹一首《阳春白雪》,弹到一半,手一顿,低头不再弹。 旁边太监回避不及,悄悄退下。那琴后来裂了,再没补。 他念的是死去的皇后,惦记的是没得的亲情。 朝堂之上,没人再提“立后”二字。御史中丞曾进谏一次,话没说完被驳回。朱棣冷声道:“朕心中已有皇后,何需再立?” 这句话在御前留下了名,传出去后,连太子朱高炽都不敢多问。 史官没记这段,只在宫中野史笔记里留了只言片语。《永乐宫词》里写过“帝念亡后,召其妹,辞不赴”,语焉不详。《明宫旧闻录》提了一句:“永乐五年,宫中有异议,未及事成,遂止。” 正史不说,是因为太难看。一个帝王守寡未久就动了心思,偏生动的是自己妻子的妹妹。这种事写出来,朝廷颜面无存。 可太监记得,内侍传过话,徐氏那年被召入宫时,背脊挺得直,脚步不乱,谢恩的声音比旁人高半度。 她走出宫门的时候,没回头。连一次都没回头。 朱棣后半生一直留着她的画像,却不许挂在殿中,藏在东暖阁,不许外人观。 一个皇帝,失了皇后;一个女子,拒了帝王;一个家族,保住了自己。 这段事,到底没有一个人说破过。直到多年后,一名编修在《永乐大典》里留下一句无题小注:“永乐尝召徐氏,未得其情,止而弗纳。” 没名字,没注解,只留那八个字:“止而弗纳”。 参考资料: 《明实录·太宗实录》

tb8789650

26岁,还没嫁在等什