#被造黄谣律师建议维权4个步骤#【#女子被造黄谣失业抑郁离婚仅获道歉#】#女子被造黄谣抑郁维权3年仅获道歉# 2022年7月17日,南宁90后女孩苏雨晴(化名)看到手机上添加好友的申请,她以为新客户找上门,点击了通过,可是却收到一条条露骨的信息,还没等她反应过来,好友申请已经有近两百条。苏雨晴意识到自己被造谣了,震惊又气愤。

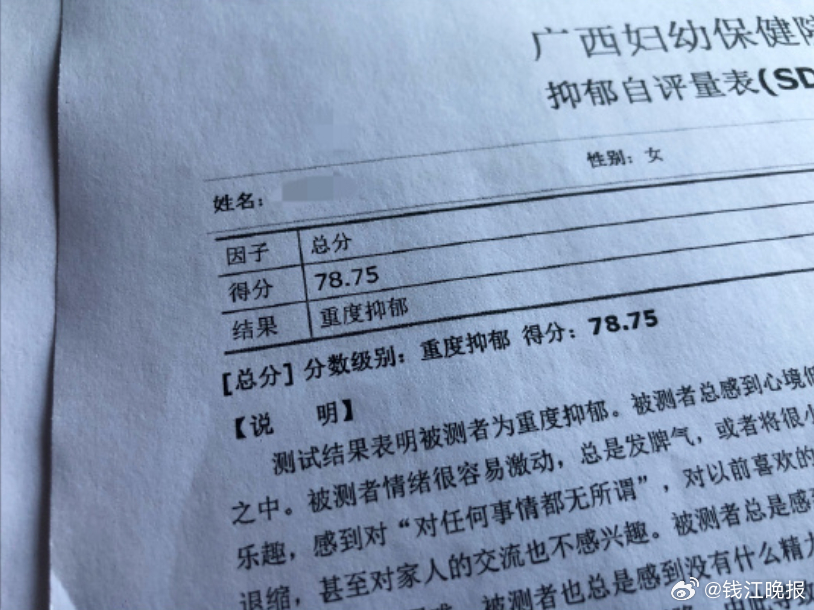

失业、抑郁、离婚、因无法承担房贷而失去房产……接下来的三年,仿佛被乌云笼罩,但她一直“死磕”,从未妥协。她的目的很简单,揪出造谣者,让他为自己的行为买单。

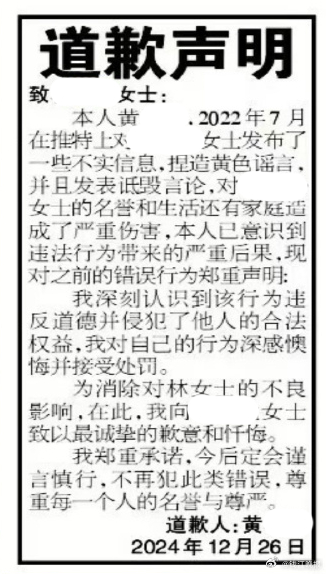

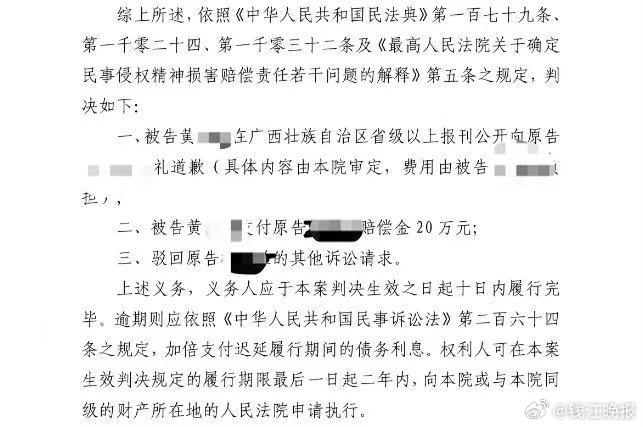

这三年维权之路,苏雨晴走得很艰难,但她仍在坚持着。2024年12月26日,造谣者黄某终于刊登致歉声明,但苏雨晴未收到黄某任何赔偿款。

在这三年间,也有很多与苏雨晴有着类似经历的女生联系上了她。她们大部分都因为不知晓造谣者的真实身份,而无计可施。“最难的就是搜集证据,而且需要完整的证据链,这对于一个年轻的女孩子太难了。”苏雨晴说。

北京盈科(上海)律师事务所律师巩晶晶坦言,网络造谣的维权难点主要有三点:证据灭失快,网络信息容易被删除或篡改;身份隐蔽,造谣者可能使用匿名账号;一旦在境外传播,还存在跨境执法难,国内警方直接管辖受限。

那么,“苏雨晴”们该如何维权呢?

第一步,固定证据,以截图、录屏的形式保存谣言内容(包括发布账号、时间、转发情况等),同时通过公证(如线下公证机构或线上平台“权力卫士”等)、区块链存证方式保全造谣内容,确保证据的真实性和完整性;第二步,提供证据,向平台投诉举报,要求平台同步屏蔽关键词、断开链接。若平台怠于处理,可寄送律师函;第三步,报警处理;第四步,以名誉权、隐私权受侵害为由提起诉讼,要求停止侵权、赔礼道歉、赔偿损失。若无法确定造谣者身份,可先行起诉平台要求披露用户信息;若符合诽谤罪立案标准,可向法院提起刑事自诉;若情节特别严重(如引发社会秩序混乱),可向公安机关控告,追究刑责。

“在国外平台被造谣,维权难度相对比较大。”巩晶晶表示,但可委托律师向境外平台发送律师函,要求配合提供造谣者身份信息。若平台有中国代理方,受害者也可向国家网信办举报。网信办将依据《网络安全法》进行约谈,要求技术屏蔽该帖传播,同步配合提供造谣者身份信息。

如果在国内平台被造谣,巩晶晶建议受害者与平台直接沟通,要求进行断开链接、删帖等操作。若平台怠于处理则可直接通过民事诉讼,依据《个人信息保护法》第13条等相关法律,起诉平台向法院申请调取造谣者注册信息。“这需要受害者提供初步证据,如账号截图等。”受害者也可在起诉平台后,委托律师持法院调查令向平台或运营商调取身份信息(如IP地址、注册手机号等)。

“根据不同的法律依据,造黄谣可被追不同的法律责任,包括民事侵权、行政处罚、刑事责任。”以刑事责任为例,巩晶晶表示该立案标准为同一诽谤信息实际被点击、浏览5000次以上,或转发500次以上;或造成被害人精神失常、自杀等严重后果。

有人说,苏雨晴三年维权堪称“教科书式”的反击,而她却说,“哪有什么教科书式的维权,全是被逼无奈。”直到现在,苏雨晴仍然不知道,一个陌生人是怎样拿到她的照片,获取她的信息,又为何造她的黄谣。“这三年,我其实也不清楚是什么在支撑着我,但我想看到造谣者付出他应该付出的代价。”苏雨晴说。(潮新闻 记者 贾晓雯 实习生 戚张涛 余佳欣)