1794年,日本熊本城下一场毫不起眼的田间劳作,揭开了一段尘封两千年的中日交往史。

一枚写着“汉委奴国王” 的古印,被农人从黄土中捧起,如获至宝。

而日本学者立马将它上升为国家象征,试图用这枚印章来追溯日本的国族起源,甚至给出了一种暗示:日本,曾是“中央帝国”的一部分。

但这不是历史的终点,而是一个危险逻辑的起点。

日本那些年为什么总要打中国?

答案远比“军国主义”或者“资源匮乏”来得复杂。

表面看是生存问题,实际上是一个地图颠倒过来的地缘幻觉 + 岛国式野心和焦虑倾泻 。

把地图倒过来看,日本像一支锋利的蛇头,径直朝向中国的心脏地带。

别小瞧这个视觉上的转换。日本的一部分军事战略研究,本身就用的是倒置地图。

在这种视角下,中国变成了一个广袤、资源丰富但“无防护”的大陆核心,日本反而居高临下,包围之势已经成型。

这种地缘认知被写进了书,也刻进了日本决策层的骨子里。

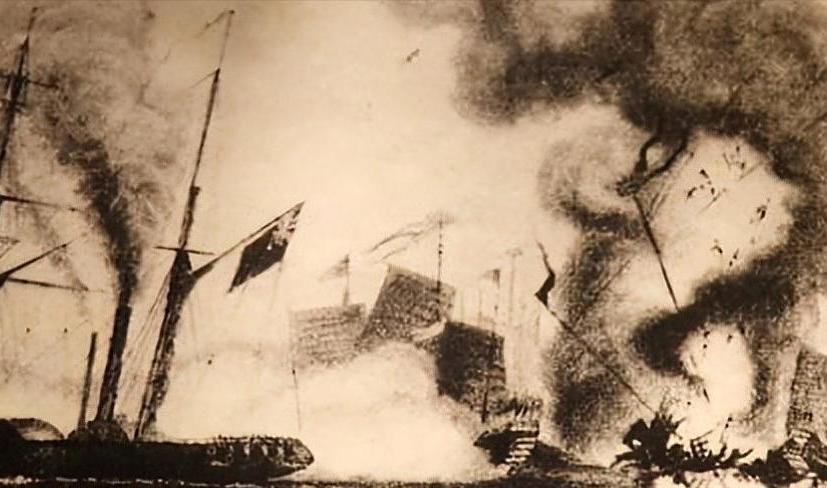

回溯历史,中日对抗不止一次,两国交锋五度,从唐朝的白江口战役,到明清更替间的朝鲜之役,再到万恶的甲午战争,直至抗战十四年血火交织。

这五次战争一个比一个烈,一次比一次深。

但真正的源头,却是日本长期在“夹缝中谋存”的恐惧心理与征服欲望 之间摇摆。

公元前后,日本不过一个农业部落联合体,依赖对中原的朝贡体系来求得生存与认同。他们主动向汉朝输诚,换来一枚金印,一段庇护。

换成今天的语境理解,就是弱国向超级大国“申请存在”。

可这种庇护关系很快变了味。

到了隋唐盛世,日本表面臣服,实则在疯狂“内部消化”唐制,从官制到律令制、从佛教到文学,一股脑学得比谁都勤奋。

但等到积累够了,就立刻“斩断师徒之情”,一脚踢开大唐,宣布断交。

这种断交,不是傲慢,而是崛起信号 。

相当于“我已经不再需要你了”,而下一个阶段,就是试图取而代之

我们低估了一种文化特性:日本式的“忍”与“爆”。

几百年学习,再几百年蛰伏,最终迸发出殖民世界的野心,如同火山喷发。

日本从来不是一时冲动侵略中国,而是规划清晰、时间线精密、目标一以贯之。今日的侵略,是百年前的决策清单里早已写好的一笔。

最关键的问题来了:

为什么日本非要取道中国?

是因为中国地理上“挡住”了太多日本看重的资源通道。从“朝鲜半岛-东北平原”再到“京津门户-长江腹地”,中国恰好是日本扩张战略路线上的最大障碍。

地处火山地震带,完全依靠海外资源补给的日本,要发展就必须打破“岛国困局”。

这不是妄想,而是现实困局。

海上被中国“雄鸡之翼”包围,陆地通道遥不可及,唯有绕开、打通、控制中国,他才能“呼吸得顺畅”。

把中国地图倒过来看更直观:日本像是“咬住”中国脖子的毒蛇,而中国则像一只被动防守的大兽 ,身体长、反应慢,一旦迟钝就可能中招。

这,就是日本制定对华政策的思维底层。

元朝两次征日,被“神风”挡了下来,日本因此迷信命运;可更应注意的是,那两次让他们意识到了——“主动防御”的效果远强于被动挨打” 。

所以从明治维新开始,日本不再满足于技术学习,而是全面军国加速,转向主动攻击策略。

这才有了朝鲜战线上的虎视眈眈,有了甲午一战的暴烈挑衅,还有抗战时期的全面屠戮。

从1894到1945——50年间,日本投入最多的是教育军事、青年动员、武器制造,与发展内需经济可以说毫无交集。

他们早就不是一个发展中经济体,而是将“战争”写入国策的国家机器 。

我们再说说第五次战争——抗战。

这场战争的规模和牺牲之巨,是前所未有的。14年、3500万死难者、300余座城市被轰炸破坏 ,这不是一场军事冲突,这是一次民族浩劫。

日本从东北铁路线打进,从上海南京血洗,从中原南下,再图西南封锁。他们试图一口吞下整个中国。

而他们之所以敢于肆意横行,不仅仅是因为武器占优,而是他们对中国地理的研究到了极致。

铁路节点、海上封锁、航空打击、补给线切断…….

你不敢想,他都干了。

而背后的逻辑,再简单不过:日本国土无法撑起梦想,只能从邻国“租梦想”过日子。

那么问题回到开头:日本为何总要打中国?

历史不是雾,而是镜。

这不是文化误解,也不是外交摩擦,而是一连贯、系统化、地缘深度绑定的扩张链条 ,而中国,正处于这条链条的“生存成本”。

今天的我们,应对战争的方式已经不是拔刀相见,但战略认知依然不能懈怠。

不读地理,就看不穿布局;不读历史,就看不穿逻辑。

别再标榜和平是常态——对一些国家而言,和平从来只是战争中场的喘息。

我们不怕战,但我们必须洞察战的各种准备方式。

那些图谋中国的目光,从未离开过这片土地,只是换了方式,改了路径。

中国今天的综合国力不是清末的畸形繁荣。

我们有完整的工业体系、全球最强基础设施能力、持续向上的科技脉络,这些,是任何企图重演过去剧本者,都不敢轻举妄动的底牌。

但我们更应记住:能力不能代替警觉,发展不能稀释危机感。

倒转地图,日本不大,但野心一直都在俯瞰。

我们只有一步步上扬,让他看到——中国这只“雄鸡”,随时能化身苍鹰,俯冲而下,守土于天!

评论列表