最近,社交平台被一组画面刷屏了:凌晨四点的码头,海浪轻拍礁石,年轻人举着面包袋,看成百只海鸥盘旋俯冲,翅膀掠过指尖时,手机镜头里全是带着海腥味的笑声。

仔细想想,这股“海鸥热”的爆火逻辑并不难拆解。首先是自由意象的共鸣——海鸥舒展翅膀的弧度,像极了被KPI、通勤、996困住的我们对“无拘束”的想象;其次是治愈感的传递——视频里海浪的白噪音、羽毛擦过手背的触感,比任何助眠ASMR都更有真实的疗愈力;最关键的是,它成了反内卷的符号——当“卷到凌晨改方案”和“凌晨四点喂海鸥”同时出现在朋友圈,后者的“慢”恰好戳中了当代人对“快节奏”的疲惫。

这种情绪在Z世代里尤其明显。有调研显示,超过七成年轻人把“下班后能安静看半小时云”列为“今日小确幸”,近半数人坦言“比起升职加薪,更想拥有不被打扰的周末”。

这种“低欲望治愈”其实早有文化脉络可循。日本“小确幸”概念流行时,年轻人追捧“一个人吃火锅”“在便利店看雨”;到了短视频时代,“海鸥梗”更像是升级版——它不需要刻意营造仪式感,随手拍的生活碎片就能引发共鸣。我们不再需要“说走就走的旅行”,而是在通勤路上抬头看云、午休时给窗台的多肉浇浇水,用这些“微逃离”对抗生活的疲惫。

它不像传统SLG那样让人“24小时盯着屏幕”,反而把“减负”刻进了骨子里。自动铺路功能省去了手动连地的繁琐,练兵所能自动帮你升级部队,攻城还能预约时间,到点自动参与。这些设计就像给生活按了个“减速键”,你不用牺牲休息时间“爆肝”,每天花半小时规划策略,就能体验到调兵遣将的乐趣。

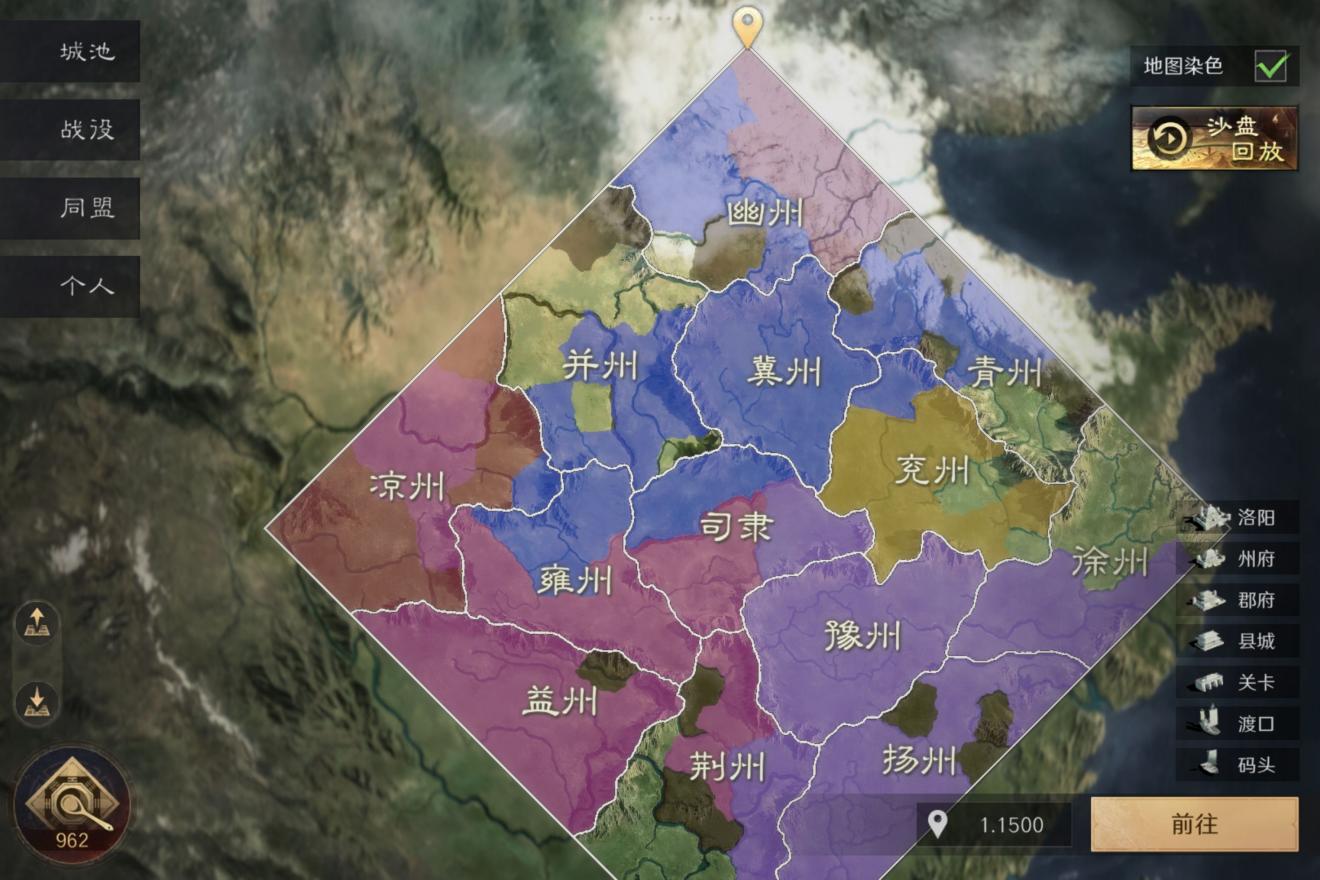

更难得的是,它把“治愈感”藏在了细节里。游戏里的地图会随着季节变换,春天有落英缤纷的桃园,冬天有积雪覆盖的关隘;同盟成员会互相帮忙运资源,有人被攻击时,盟友的支援部队很快就会赶到。这种“有人一起玩”的温暖,比一个人喂海鸥更有烟火气——你不用真的去码头,在手机里就能构建一个属于自己的“精神避难所”。

其实生活的治愈从不需要大张旗鼓。无论是码头的海鸥,还是游戏里的同盟,本质都是给紧绷的神经找个出口。如果你也想在快节奏里偷点慢时光,不妨试试《三国:谋定天下》——这里没有必须“卷”的KPI,只有等你一起煮酒论策的朋友。