自从公元前221年秦始皇统一六国后,中国就进入了长达两千多年的封建时代,历经了十多个大一统王朝和众多的封建割据政权,直到1912年宣统帝退位。细心的朋友可能已经发现了

秦始皇帝

在这漫长的岁月里诞生的每一个封建王朝,无论是割据还是大一统严格意义上没有一个是超过300年的,好像有一双无形的大手,在调整着中国政权更迭的同时,也将300年设定为了每个封建王朝和政权的上限

我国史学界一直都在研究是什么导致历代封建王朝都没有超过300年,这双无形的大手究竟是何方神圣,直到上世纪七十年代,中科院院士竺可桢先生结合历代官史、地方志、物候等诸多资料分析,才终于找到了这双神秘的大手

那就是气候,不仅影响了中国封建王朝的寿命,还推进了中国的历史。根据竺可桢先生在《中国近五千年来气候变迁初步研究》和《中国历史上气候之变迁》中的表述,早在公元前8世纪,史上的第一个寒冷期就已经到来

竺可桢先生

西周

而公元前8世纪换算过来就是公元前700年左右,正好是西周灭亡诸侯争雄的开始。也就是说春秋、战国这样的乱世是气候首次影响中国历史的推进;竺可桢先生的研究表明,自从西周灭亡开启了春秋战国之后

中国历史上但凡是朝代更迭和社会动荡的时候,气温往往要比社会安定王朝兴盛的时候低2至5度。气温上升2到5度是什么概念呢,以中华民族的母亲河—黄河为例,假设黄河流域的气温四季全都上升2到5度,河南、山东等地就会变成亚热带地区

要知道在数千年前的商朝,也就是前17世纪至前11世纪的时候,大象在河南是如同牛羊一样家家饲养的牲畜,河南的简称“豫”就是人牵着大象的意思。理解了气温上升2至5度会给中国带来什么样的变化之后,我们再来看竺可桢先生绘制的竺可桢曲线

竺可桢曲线

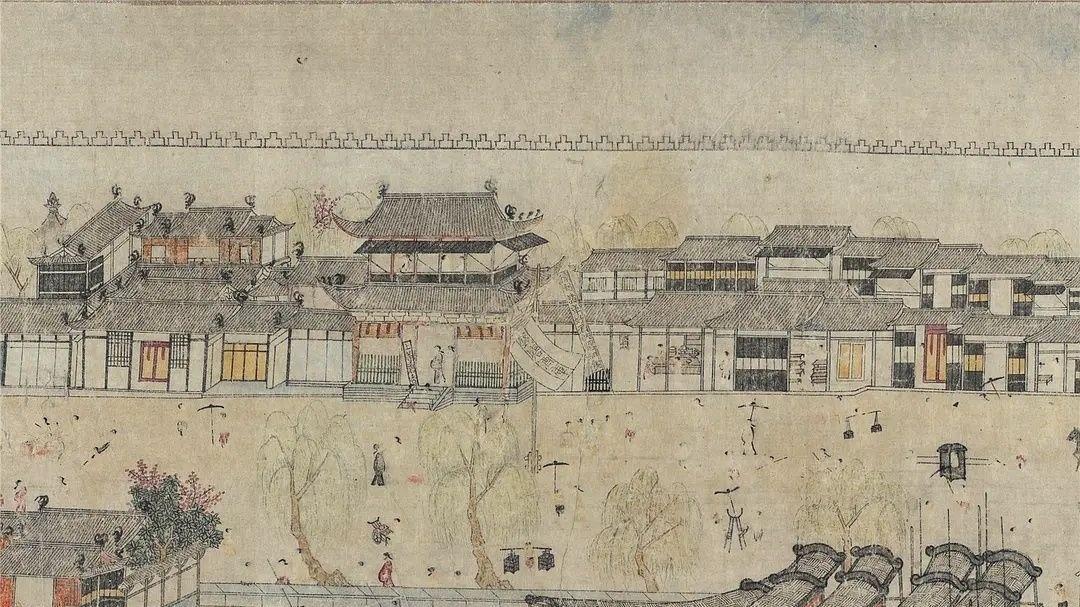

气温高时候的古代盛世

根据竺可桢曲线图我们不难发现,气温高的时候王朝都趋向于稳定和繁荣,国家风调雨顺、国泰民安。汉朝的文景之治、隋朝的开皇之治、唐朝的开元盛世以及明朝的仁宣之治等等,无一例外都发生在气温高的时期

而到了气温低的时候,中原王朝的三大威胁往往都会准时敲响帝国的丧钟,而这三大威胁就是饥荒、瘟疫以及北方的游牧、渔猎民族。首先我们来说历朝历代都存在的顽疾—饥荒。根据竺可桢先生的统计

每当气温下降1摄氏度的时候降雨量就会下降100毫米,随之便是粮食产量下降百分之十。我们现在人看来百分之十的粮食可能不算什么,但是在古代的农业社会中,尤其是古代中国绝大部分人是农民的社会来说,减产就意味着生存受到威胁

气温低时候的古代饥荒

农民起义

一旦农民的收成出了问题,他们要想活下去就只能把土地卖给家里还有余粮的地主,农民们就会变成没有土地的流民或者替地主耕地的佃户;而地主不断兼并农民的土地把农民变成自己的佃户,在保证农民存活的前提下让农民给自己无偿干活

尝到甜头后地主往往会加大土地的兼并力度,最终的结果就是农民在一次次的土地兼并后一无所有,走投无路之下揭竿而起。气候在影响农耕文明的同时同样影响到了北方的游牧文明和渔猎文明,从而引发了中国封建王朝的第二个丧钟,来自北方的入侵

无论是匈奴、突厥、契丹、蒙古等游牧民族还是女真、满洲等渔猎民族,他们同样因为气候变冷食物短缺,为了生存这些民族只能南下掠夺中原王朝的物资,甚至挑起战争。温度下降导致的粮食减产让中原王朝综合国力直线下降

北方民族南下

变化无常的气候

同时要面对农民起义和北方民族的南下,所以历代中原王朝末期往往内忧外患。气候压倒封建王朝最后一根稻草的就是气温过低、瘟疫滋生,大战之后也会导致各种瘟疫大规模的爆发,农民起义的扩散和北方民族南下的深入往往又会促使疫情的传播

而在医疗条件落后的古代,相比于北方民族入侵和饥荒,瘟疫更是一种无解的威胁;据竺可桢教授的统计,从西汉到清朝末年记录在册的大型瘟疫就高达300多次,而我们大家熟悉的赤壁之战也是大战之后气候过低,爆发了瘟疫

曹植在他的《说疫气》里面就记载了家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀,或阖门而殪,或覆族而丧,或以为疫者,鬼神所作这样凄惨的场景。明朝末年赶上了小冰河时期,气温整体比盛世低了5摄氏度

赤壁之战

于是封建王朝的三大隐患李自成起义、北方清军叩关、明末大瘟疫一起找上了大明王朝。其中明确记载明末瘟疫导致十室九空,阖家俱灭,风雨飘摇的大明王朝也在这场瘟疫中彻底失去了和李自成的农民军、北方的清军斗争的资本,以及复兴的希望

两千多年的中国封建王朝史,无数的英雄你方唱罢我登场,在竺可桢先生的气候影响历史观点看来,这些英雄和他们铸成的王朝无论有多么的强大,在大自然的拨弄下也只是过眼云烟