雍正二年年初出现了对新财政改革的批评。火耗归公的实验在官方渠道内并未公开,当时评论改革的大多数人是派往正在实践改革各省、主持乡试的中央官员。

这些早期批评者针对的一个主要目标,是新近提出的要求州县官将他们的所有火耗提解藩库。

一、雍正朝官员对改革的种种反应

一、雍正朝官员对改革的种种反应御史王之麟不反对火耗合法化,或是用它作为各省官员的养廉,他反对的是,来往省城与州县间解送火耗所需资源的浪费。

其他人则不是如此乐观的。典试河南的罗其昌,目睹了改革行动,无条件地反对提解火耗。在行程中,罗其昌听说直隶、山东、山西、陕西以及河南的巡抚和布政使已经要求所有地丁钱粮的火耗存贮潘库,作为执行公务开销之用。

作为牺牲的补偿,发给州县养廉。所分发的数目依据管辖地方的大小,每年600两至1000两不等。

尽管这或许解决了大员的财政问题,但罗其昌上报说,现在州县官正报怨所得养廉的经费不足。

那些认为改革指导思想不能与儒家的统治原则相背离的官员也将批评指向了改革。许多官员担心火耗的合法化将导致重赋。

如果用火耗来弥补亏空,州县官就会借此提高火耗率进行加派。有批评者引用了占人的箴言:有治人,无治法。

如果皇帝真正想解决亏空问题,他最好能放弃这些方案,并集中精力挑选廉洁之人来做总督和巡抚。

火耗归公最著名的反对者可能就属沈近思了。他作为哲学家广为人知,属于朱子学派。沈近思对改革的批评也反映在对保持儒家道德价值的关注之上。

与其他许多中央官员不同,沈近思有着与众不同的做地方州县官的经历,这增添了他对丁新政策评价的可信度。

1723年,沈近思被新皇帝任命为吏部侍郎,并于1724年被派往山东主持乡试。沈近思也担心火耗的合法化会刺激官员的贪欲并造成百姓更为沉重的赋税负担。

然而,当时他主要关注的是,作为弥补亏空方法的火耗归公对官员操守所产生的影响。沈近思在奏折中指出,并非所有的亏空都相同。

他认为各省巡抚和布政使应对所有的亏空进行一次全面的核查。亏空可以分为四种类型:

(1)因下令为建设工程等进行公捐而造成的亏空;(2)官员主动为全省的公共工程动用经费造成的亏空;(3)官员承袭前任遗留下来的亏空;(4)现任官员侵贪或是挪用款项所引起的亏空。

沈近思坚持认为对于由现任官员侵贪所造成的亏空,应由官员弥补并对其进行严厉的惩处。对于公捐造成的亏空,官员应完全免于赔补。

他同意,对于全省开支筹措经费造成的或是前任遗留的亏空,官员应负责任,但官员用自己的财产弥补亏空是不公平的。

虽然如此,沈近思还是坚持这样的信念:火耗是一种完全归于地方的经费来源。利用火耗弥补任何属于官员自己之外的亏空,就等同于剥夺他个人的财富。

根据沈近思的说法,改革者再次充盈府库的愿望使得他们无视治理国家的道德因素的重要。

即便官员对不断增多的亏空有着正当的解释理由,但他账目不清的事实正说明了他的正直出现了污点,也是他不知节俭的一种表现。

沈近思相信,如果让这样的官员留任,他不仅不能弥补以前的亏空,而且肯定会在将来造成新的亏空。

结果只能是对百姓造成更大的危害以及加派更多的火耗。因此,他提议凡有亏空的官员一律去职,并任命他人取而代之。

后者要如实记录辖区内亏空情况,并计算所征收的火耗中每年需要赔补的数量。此外,正项钱粮的火耗率必须固定,不能超过正项钱粮的10%,任何超出这一比率的官员都要以贪污罪遭到弹劾并予以严惩。

沈近思奏折的暗含之意是,尽管这一政策并不理想,但为弥补亏空而使征收一定量的火耗合法化,还是允许的。

这是因为亏空对官员道德造成的危害远甚于火耗合法化的潜在威胁。然而,火耗的征收要限定在特定的时间并且对每年赔补亏空的数目的核算和解送加以控制。

即便亏空情由可原,但它毕竟是道德堕落的标志。知道了这一结论,对于沈近思根本没有提到使用火耗以促使各省开支的合理化,就不觉得奇怪了。

并不是所有对于新政策的反应都是负面的。一些中央官员对改革印象深刻,并请求皇帝促成它们的实施。

其中一个提议来自被派往湖南主持乡试的刑部侍郎张廷璐。正如我们已经看到的,湖南州县官征收统一的火耗率,并从中提留自己的份额。

张廷璐建议州县继续征收10%的火耗,但是它们应与正项钱粮一起提解。然后督抚依据各州县的地理位置和公务的繁简进行分配。

在这种方法中,官员的养廉可以反映他的需求,而不是他所在地区赋税额的大小。张廷璐可能不知道这正是山西和河南正在实施的、他人还未发现有如此吸引力的一种方法。

二、河南对改革的抵制及田文镜的对策起初大部分反对改革的人,是出于对不应违背儒家宽仁统治的真正关注。然而,对个人收入的关注也激发了许多官员不情愿放弃非正式经费体系。

州县官对火耗的控制权成为火耗归公最强烈反对者共同的呼吁,这并不是什么意外之事,只要火耗依旧非法以及对它的征收未加规定,那么它就为州县官及其上司提供了一个个人收入有利可图的来源。

甚至是在那些火耗获利微不足道的人中间,对火耗征收和监督分配的想法也引起了地方上会产生新的亏空的恐慌。

只有在成功地实施改革数年后才打消了这一担心。因此,火耗提解藩库变成了正在实施改革的一些省份的主要反对目标。

到了1724年夏天,对火耗归公的反对从理论转向了实践。在山西,这表现为一些州县官拒绝将他们的火耗提解藩库,对少数反抗者迅速进行弹劾,很快就控制了局势,结果,改革几乎没有遇到公开的反对。

在河南,州县官也设法阻止火耗的提解。但他们的做法是与京官联手共同诋毁改革最早的倡导者之一、河南布政使田文镜。

要求弹劾田文镜以及同时爆发的士绅对田文镜的另一项政策的抵制,使火耗归公成为整个官场关注的焦点,并促使皇帝第一次站在改革的立场进行公开的干预。

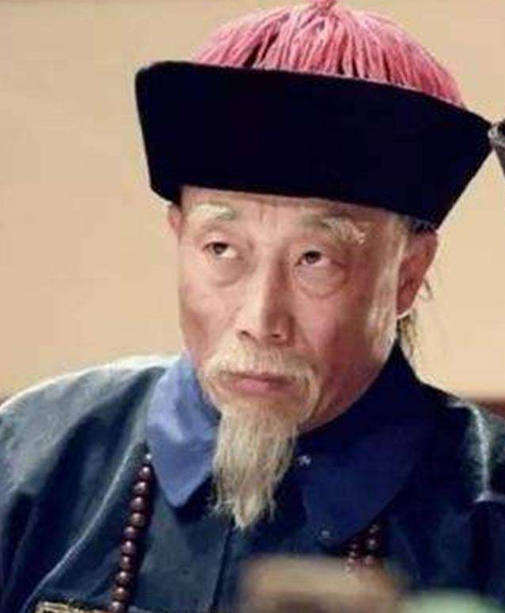

田文镜是那些雍正任命的干练务实型省级大员的典型。与其他作为雍正皇帝促进地方治理运动的工具的官员一样,田文镜也是通过异途进人官场的。

他升至显位是皇帝一手提拔的。田文镜的宦海生涯始于1684年,当时任县丞。在以后的20年间他的最高职位是直隶州知州。

1708年,他内迁做京官,担任过许多中级官职。然而,在康熙朝最后一年,田文镜似乎与不久就成为了新皇帝、当时的雍亲王建立了一种密切的关系,并在整个雍正朝,被雍正皇帝视为他的三位心腹官员之一。

田文镜与雍正皇帝的关系部分是建立在解决行政事务的共同方法基础之上。对于公务,两人都有很强烈的使命感,旨在建立廉洁的政府。

尽管在他有生之年遭到了斥责,田文镜仍是官方“经世”行动主义主要的楷模,他的许多奏疏在19世纪时被刊印。田文镜和雍正皇帝也都对成功通过科考的科甲官员及其集团极端不信任。

这大概可以解释他们为什么都将清朝财政管理许多内在的问题,归咎于各省官僚间的偏袒和掩饰。

田文镜自己有关行政事务的著述作为培训地方官的一个组成部分,由官方刊行。尽管我们不知道田文镜擢至省级大员是否是为了推动火耗改革事业这一特定的目的,但很明显他是一个理想的工具。

田文镜与雍正皇帝的亲密以及执行皇帝意愿的信心,使得他一心一意搞改革。尽管如此,由于不够圆滑老练,他成为了最不受欢迎的省级官员之一。

因此,早期对于新政策的反对都集中在田文镜身上也就不足为奇。在山西树立了火耗归公的想法后,田文镜调任河南布政使。

正如他到达山西标志着对火耗开始系统地用于资助地方政府一样,田文镜移官河南,也立即给那里的财政管理带来了变化。

正如我们已看到的,正是在雍正二年年初河南巡抚石文焯决定使用火耗弥补亏空,并为官员提供一种稳定的行政经费来源。

在他的副手田文镜的帮助下,实现了将火耗全部提解藩库。罗其昌对于地方财政这种方法的批评很快就与不断地要求将田文镜撤职的奏疏交相呼应。

依据弹劾者的说法,在田文镜的领导下,"州县分文不与",结果是"官穷民困"。对于这些指控,石文焯指出,作为对州县官将火耗提解藩库的回报,所有官员现在可以得到养廉,同时另有额外的公费。

因为州县官不再向他们的上司供应节礼和诸多费用或是无休止地捐助公共开支,因此他们的财政状况较之从前已大为改善。

在坚持火耗全部提解的重要性上,田文镜自己的答复则更为有力。如果火耗与正项钱粮一起被投入封柜并全部解送至布政使,那么州县官就没有了对百姓额外需索的动机。

只有通过这个办法,省内大员才能保证全省的支出有一个稳定的经费渠道,并制止对纳税入加派的逐步增多。

雍正皇帝对田文镜的忠诚深信不疑,但他对于田文镜奏折的批示清楚地反映出此时改革的实验特性,官员在执行中必须小心谨慎:

今览此奏虽明,然到底尔等料理有不到处、令人疑怨处,还有论此等作用胜如节礼之说。尔等人虽非如此人,而事局稍似此论事,所以谕尔等无令人趁隙方好。

雍正皇帝担心的麻烦不久就到来了。到了1724年7月初,人们将田文镜地方财政改革的做法与执行公共事务中对百姓的压迫联系在一起。

在很短的时间内,地方士绅和火耗归公反对者的利益汇集成流言蜚语,这可能葬送财政的合理化改革。

河南进行的大规模堤坝维建所引发的事变加速了这场危机。为确保工程的成功,要求各地方供给人夫与物料。

根据对田文镜政策的指控,这位布政使强迫州县官将他们所有的火耗提解至藩库,州县官除从百姓手中征用草束并迫使他们运至工地外,别无选择。

另外,尽管清廷废除了劳役,但士绅和百姓仍被征募在堤坝上劳作。事实上,河南的情形与上面所描述的有些不同。

大批农民正将草束运至工地,但那只是因为政府给出了很好的价格,而一旦新的收获季节来临,这一价格就可能下跌了。

然而,田文镜的反对者真正的标靶是政府征用在大堤劳作的人夫。为了赶在雨季到来之前完工,田文镜授权州县官以百姓占有土地的多少征用所需人夫。

每150~200亩地应提供一个人夫。根据每个人夫完成工程的数量和难度付给一定的报酬。很明显,大堤人夫的征用是针对地方上较为富有居民,因为极少有农民拥有这么大量的土地。

田文镜自己承认那些填充名额的是多资财而少男丁的士绅家庭。结果,这些士绅“不能亲自赴工,即雇觅贫民代往,除工价之外,尚有帮贴,则是无地贫民正可藉此以资衣食,原非苦累之事”。

并不是每个人都像田文镜一样估计形势。在7月底前,河南的100个生员、举人和进士发起了一场针对当差的抗议运动。

他们阻止封丘知县进人县城,呈递了一系列要求,阻止政府雇用大堤人夫。然而,他们最大的冤屈是政府的士民一体交粮和当差。

平息反抗者的艰辛努力失败了,7月末下层士绅的不满情绪达到高潮,生员罢考,只有23人参加县里的考试。

雍正皇帝极为关注罢考事件。罢考是读书人为数不多的表达他们对政府不满的发泄途径之一。

事实上,这种行为是在挑战清朝的统治。尽管河南学政和其他大员努力敷衍此事,但雍正皇帝坚持必须抓捕为首之人,并且在给田文镜的秘密批示中,提议处死一两个人,以儆效尤。

田文镜也对这一抵制行为所暗含的意义感到担忧。在接下来的一个半月中,对于当差的反抗和对火耗归公的不满交织在一起。

田文镜自己的一些属下加入了反对火耗提解藩库的队伍中,指控田文镜利用此项革新以肥私囊。

在一系列辩解的奏折中,田文镜表达了他的焦虑,他再三表示,火耗归公旨在制止腐败,而不是促成腐败。

雍正皇帝给田文镜奏折的批示表现出对他的袒护,使得这位布政使对他在改革方面可能走得过远的担心,部分得以消释。

雍正反复激励他,不要在意他的热忱所引发的憎恨。用雍正自己的话说,“尔系深知朕意者,朕亦信得尔”。

雍正皇帝的批示可能是在抚慰这位日见老态的官员,但是雍正皇帝对改革最大的支持是在行动上,而不是在语言上。

抗议发生三个月后,田文镜被擢升为河南巡抚。更具有意义的是,在河南关于改革的冲突达到最高潮的时候,雍正皇帝将山西火耗归公方案在朝廷上公之于众,并予以审议通过来支持新的政策。