公元226年,曹丕英年早逝,曹叡在司马懿和曹爽等人的辅佐下继位。诸葛亮认为北伐曹魏的时机已经成熟,在历经两年的厉兵秣马之后,开启了第一次北伐之旅。

据《三国志》记载,蜀汉首次北伐的兵马约为10万人,当时国内总兵力也只不过十二三万人。动用兵力规模之大,足以彰显出诸葛亮对此次北伐势在必得的决心。

诸葛亮是一位深谙谋略、性格谨慎的蜀军统帅。相对而言,蜀汉名将魏延则是一个刚愎自用之人。即便他勇猛善战,但却有不服管束的性格特点。

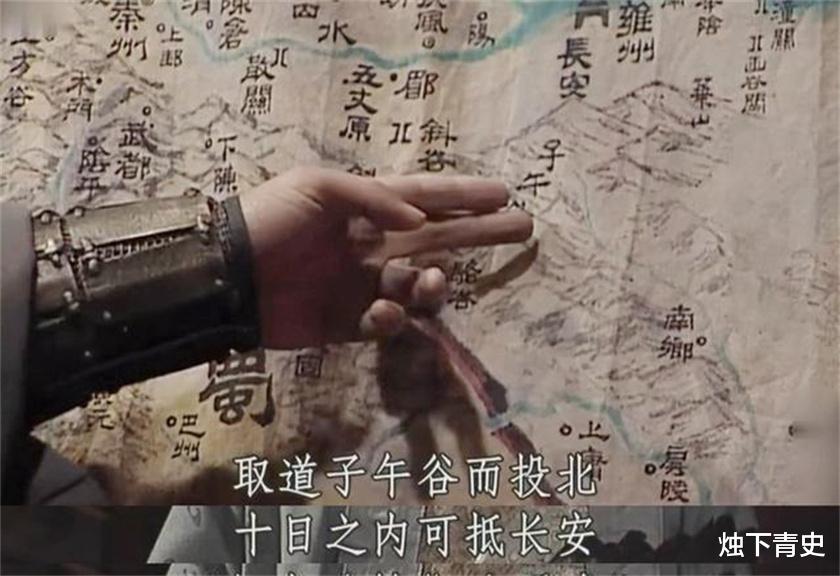

在首次北伐开启之前,魏延曾向军师诸葛亮献子午谷之计,但却遭到了严词拒绝。后世认为,如果诸葛亮采用此计,或许就能赢得北伐的胜利。

究竟是诸葛亮过于谨慎,还是魏延贪功冒进呢?所谓的“子午谷奇谋”,是否可行呢?

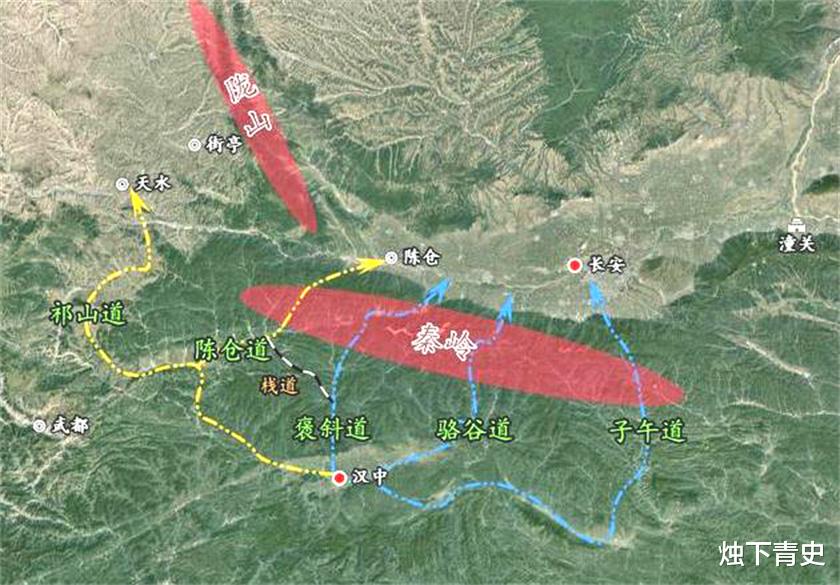

子午谷奇谋子午谷又名子午峪或子午道,该地位于陕西省西安市内,隶属于秦岭七十二峪之一,坐落于终南山段北麓。

子午谷南、北各有一“口”,北口被当地人称为“子”,南北则被叫做“午”,全长为六百六十里。子午古道由北向南穿过秦岭,即可到达汉中、直抵成都。

子午谷之所以是古代兵家必争之地,原因是这条狭长的古道,是长安城通往南方地区的交通要道,更是巴蜀之地通往长安最短的距离。

三国时期曹魏集团的实力最为强悍,相比于东吴政权而言,蜀汉的实力也要逊色不少。但诸葛亮为了完成刘备统一天下的遗志,不得不通过北伐去实现这个梦想。

魏延提出的子午谷之计,之所以被后世奉为奇谋,正是利用了子午谷连接长安的地理优势,继而达到出其不意攻占长安的军事设想。

魏延认为只要给他5000精兵,他便可以率领蜀军,顺利通过子午谷兵临长安城下。然后,诸葛亮再率领大部队,从斜谷赶到长安。

届时,蜀汉大军合二为一,便可以顺利实现开疆拓土的宏愿。但诸葛亮却以过于凶险为由,断然拒绝了魏延所谓的奇谋。

有的时候理想很丰满,但现实却往往很骨感,魏延在首次北伐时提出子午谷奇谋,实际上也是为了蜀汉大军能取得胜。

这本是无可厚非的事情,但由于他本人的性格十分冒进,说白了就是想一出是一出,为此并未获得诸葛亮的信任。

除此之外,魏延所谓的率领5000精兵突袭长安,并未进行过实地考察,或者说之前也未曾有人成功过,如果贸然行动肯定会适得其反。

从蜀汉兵力配比上来看,即便诸葛亮率领10万大军出蜀,但真正的精兵强将却少之又少。魏延抽调5000精兵,那么余下的9.5万兵力,很可能失去战斗力。

一旦魏延不听管束或遇到挫折,调转枪口投降曹魏,那么对蜀汉而言就是灭顶之灾。驻守长安城的夏侯楙即便是个草包,在魏延攻城之际,可能会弃城逃跑或投降。

但夏侯楙身边的谋士或将领,却未必都是软蛋。一旦事情有变,那么魏延麾下的5000兵卒,就会沦为曹军的活靶子,横竖都是一个惨败。

另外,5000精兵的粮草问题也很关键。轻兵简行确实能加快行军速度,但后方的粮草补给却很难跟得上。

就算能及时补给,那么一旦被曹军从中截断,想必损失就不止5000人了。

后世对于子午谷奇谋有很多争论,一派认为诸葛亮过于保守,没有采用魏延的计策,所以才会导致蜀军首次北伐以失败而告终。

另一方则认为,魏延就是异想天开。因为在1400多年后的明朝末年,闯王高迎祥已经给出了答案,结局简直惨不忍睹。

崇祯九年,高迎祥和李自成率领的起义军,遭遇到了前所未有的困境。当时,为了彻底扑灭起义军的嚣张气焰,崇祯派遣大批明军精锐,对其展开疯狂围剿。

这一年,原本胜利在望的高迎祥,却因无法抵抗明军的猛烈进攻,不得不准备率众撤回陕西。但明军却在后面穷追不舍,直至将他逼到了无路可退的境地。

同年七月,高迎祥率军进入子午谷,并预谋从子午古道回到西安。但历史却总是惊人的相似,按照他的设想,一旦农民军占据西安,那么就有东山再起之日。

只可惜高迎祥遇到了孙传庭,他率先派兵截断了农民军的退路。反观高迎祥麾下的5万农民军,在狭长的子午谷中,摆开了一字长蛇阵。

结果,由于狭谷之地气候多变,高迎祥又遇到了天降大雨,只能高呼“天亡我也”!可怜5万余名农民军,最终葬身于子午谷之中。