民国是中国历史上一个极为特殊的历史时期,当时存在于中华大地的,有封建势力、军阀势力、资本主义势力,当然,还有我们的无产阶级势力。

时局的混乱,造成了社会的动荡。那么在这样的乱世之中,中国的老百姓生活的怎么样呢?和影视剧中拍摄出来的内容有多少不同?

下面,我们就用一组以AI技术修复以及上色的老照片,带大家共同走进那段历史,探索隐藏在历史背后的真相。

耍蛇人,一种神秘而危险的职业。民国时期像这种街头卖艺的人并不少见,但是耍蛇的可不多见。大家都知道,蛇是一种冷血动物,它们其实并不懂得人类语言中所传递出的信息。耍蛇人口中所说的话,其实是为了吸引观众的。

但是,蛇拥有极为敏感的触觉神经,它们可以通过轻微的、人类近乎感应不到的震动来做出反应。而耍蛇人就是通过长期和蛇类的接触以及专门的训练,了解了蛇的这种习性,从而实现在外人看来神奇的“耍蛇”。当然,即便如此,耍蛇仍然是一门十分危险的营生,毕竟蛇是一种很危险的动物。

下面这两位也是卖艺者,与耍蛇人不同,这两位是通过模仿动物来吸引观众。可以很明显地看出来,照片定格时两人正在打猴拳,无论动作还是神态,两人都模仿得惟妙惟肖。

围观的观众中有人还身穿长衫,但是大多数人的穿着都是“短打扮”,毕竟这样穿更方便干活;而穿长衫的人,无论贫穷还是富有,一定是不经常从事体力劳动的人。

照片中可以看到的两个店铺,一个是卖麻将牌的,看来“摞长城”一直都是中国人民喜闻乐见的娱乐方式;而另一家则是照相馆,由此可知这里属于成都比较繁华的地方,这样照相馆才能维持下去。

在这边,一家三口都站在了阳光可以照到的地方。身为木工的丈夫正在修理家里的方桌,而妻子则抱着孩子陪着丈夫。小孩子不知被远处的什么东西吸引了注意力,在妈妈怀里使劲拧着身子朝那边看。

看照片中的环境,有的“大户人家”早早就盖上了砖房,但是当时可能家道中落了,大片的墙皮脱落也没有修一修;而照片左上角那户人家还在用木板当做外墙。这让小编在恍惚中似乎回到了家乡农村,这一幕我好像在哪见过。

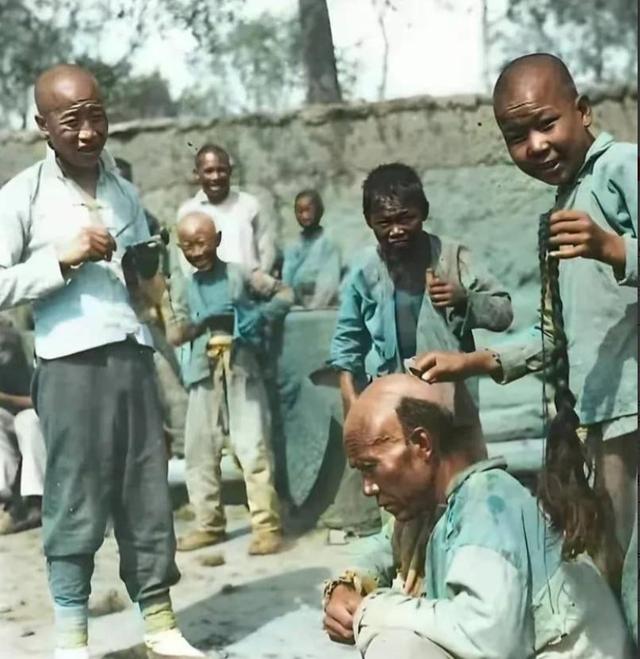

民国时期的理发店很少,一般只有在城市或者比较大的村子里面才有,老百姓想要去理发店理发需要走很远的路,特别不方便。因此,像这种流动的“街头理发摊”就显得十分有必要了。他们往往会选一个人流量比较大的地方,比如集市或者车站。

这张照片中理发摊所选的位置,看上去像是在一个公园里。此时应该处于初春的季节,人们身上的棉衣还没有脱去,而远处的柳树已经抽出了丝丝的绿色。目光转到理发师身后,似乎有一位才子正在对着这片景色作画。不得不说,虽然是民国,但这种祥和的气氛确实给人一种很舒适的感觉。

黄包车,在民国题材的影视剧中经常可以看到这种人力客运服务。照片中显示的这位车夫正坐在车上客人脚踩的地方等着载客,他身后是一家杂货铺,坐在门口的杂货铺老板似乎注意到了拍摄者,目光朝这边望过来。

之前介绍了几种基层劳动人民从事的职业,大家觉得哪种相对好一点?其实,小编个人认为,理发师和木匠的工作相对比较稳定,靠自己的一技之长生活;而耍蛇人和武术表演者偏向于观众的打赏,如果自己的活儿好,吸引的观众足够多,那收入才有保障,否则恐怕生活也是不易的。

而吃体力饭的马包车车夫,无疑是最辛苦的。而且他拉的车如果是车行的,那挣的钱还得分车行一份,所以好多黄包车车夫都梦想着能攒够钱买一辆属于自己的黄包车。老舍先生的《骆驼祥子》详细描写了那一时期社会底层人们的痛苦,个人再怎么努力,也没有办法过上好日子。

在1925年的北京城南旧影中,有一张令人感慨的照片。照片上,一辆人力车静静地停在路边,车上堆满了新鲜的蔬菜。竹篮里的蔬菜,每一片叶子都充满了生命的力量,似乎在讲述着生长的故事。菜农正在经历维持着车体的稳定,疲倦的面容和粗糙的双手,无声地诉说着他的辛勤与付出。

他每天早早地起床,迎着晨露走进田地,细心地照料每一株蔬菜。烈日下,他汗流浃背,却从未抱怨。他不仅种出了这些蔬菜,更是种出了生活的希望和家人的幸福。每当看到竹篮里满满的蔬菜,他的心里都充满了满足和自豪。

然而,这份辛勤却往往被人们忽视。在繁华的都市里,人们享受着蔬菜带来的美味,却很少有人注意到背后那些默默付出的人。他们用双手和汗水,为城市输送着新鲜的食材,却往往只换来微薄的收入和别人的忽视。

这不是一对爷孙,而是一个卖玩具的老人和他的“顾客”。老人的穿着看上去已经很久没有清洗过了,想来他的生意并不好。“货架”上陈列的玩具都是老人自己制作的,有小喇叭、拨浪鼓、竹蜻蜓和毛绒玩具等等。

顾客小朋友被卖玩具老人的锣声吸引了注意力,但是注意力很快就被琳琅满目的玩具所转移了。他手里拿着一个玩具玩着,而老人慈祥地看着他,这幅场景显得十分温馨。

看这位老兄,如果把他面前的货架拿点,将背景改变一下,说他正躺在柔软的沙滩上舒舒服服得晒太阳都不会有违和感,他的姿态和表情太放松和安逸了。

这位老兄应该是一个水果摊贩,那时候水果种类没有现在这么多,而且只能吃到当地的应季水果。看老兄面前摆放着梨子和柿子,当时应该正处于秋季。除了这些新鲜水果,他还制作了一些柿饼、果干之类的东西,都摆在了面前。

道路两旁卖水果的人那么多,应该就是这位老兄与众不同的气质吸引了拍摄者的注意力。

在这张图片中,我们看到了一位没多少头发、但却留着茂密白胡子的老人。他的脸上刻满了岁月的痕迹,但眼神却坚定而有力。老人身穿蓝色长衫,看起来非常朴素,但他的气质却让人感到一种不凡的庄重。

老人挑着竹竿,竹竿两头挂满了黄白色的菊花。这位老人家的生意做得颇为“雅致”,以前他可能也享受过上流社会的生活,但是过去那些美好都被那个动荡的时局毁掉了。

这张照片看上去有些失真,甚至给人一种漫画感,但它的确是一张照片,只是保存得不好,以至于上色后会让人误以为是画出来的。

图片中的人很多,他们其实是在看拍摄者这边。我们可以看到,大多数的人都是站在河岸边上,但远处那座亭子下面也存在几道人影,他们的身份地位可能和老百姓不一样。这张照片拍摄于北京,大家能猜到亭子里面那几个人的身份吗?

下面这张照片,不用说大家也知道是哪里——上海。这是所谓的外国观察团在飞机上所拍。之间黄浦江畔的船只熙熙攘攘,马路上的汽车络绎不绝,而江畔的各种建筑更是体现出了浓重的欧式风格。

这便是当时全中国发达程度最高的地方,也是唯一一处地方。可惜,居住在这里的几乎都是外国人,这些热闹和繁华几乎和国人无关。

这张照片呈现的内容,想必会让很多朋友偷偷露出笑容。一位男子端坐在小圆桌后面,圆桌上放着茶壶和水烟壶;而圆桌两侧,则分别坐着他的妻子和小妾。

我国是在新中国成立之后才正式确立了一夫一妻的制度,民国时期的男子还可以娶多个媳妇儿——只要你养得起。我们在民国题材的电视剧里常常可以听到“姨太太”这个词,姨太太就是妾室,正房的话一般是称为“太太”或者“夫人”。

这些照片原本都是黑白照,颜色都是后期配上的,照片中原本场景的颜色可能并不是这样。

下面这张照片,则是赤裸裸地展露出了民国的真相。

当时军阀混战,而且自然灾害频发。那些有权有势的人过着“上流社会”的日子,中产阶级则可以混个温饱,然而无权无势、还受到灾难影响的社会最底层,那真的是每天都挣扎在生死边缘。

照片中,一个瘦骨嶙峋、衣衫褴褛的孩子在端着碗向拍摄者乞讨。讽刺的是,他身后那个富态、而且穿着打扮极力想要表现出时尚元素的女性,身边和身后就是满满几大框的白米。

看那位女性对着镜头露出的笑容,她可能丝毫没有察觉到这个画面的不妥之处,这一点才是最大的悲哀。这说明,这种情况在当初已经被人们习以为常了,很多富人对自己受苦受难的同胞已经很难再表露出恻隐之心。

大家知道这是在干什么吗?抽烟——很容易猜到。但恐怕很少有人知道,抽烟者其实并不是这些烟锅的拥有者,他需要向贩烟郎支付一定的费用,来得到烟锅的使用权,以及一定量的烟丝。

很难想象把?当时社会底层抽烟的人甚至都没有“抽烟自由”,连烟锅都买不起。偶尔哪个平民百姓家里出现一个长杆烟锅,那必然是祖上传下来的。影视剧里的那些灯红酒绿、车水马龙,只是某些人对当时时局的一种美化罢了。就和很多的现代剧似的,你觉得你的生活和影视中所呈现出来的一样吗?

这些照片原本都是黑白的,经过后期电脑处理才呈现出彩色。小编精心选了15张民国照片,其中有手艺人照、生意人照,还有一些不拘于职业,只反应当时社会现实的照片。

有已经没落但是在民间仍然拥有一定身份地位的满清贵族,有初露“国际之都”峥嵘的上海一角,有当时还没有废除的“妻妾”制度,还有当初社会最底层人民的真实写照。

希望大家看完这些照片,能对那段历史增进了几分了解,对那些一边倒地夸或者一边倒地骂的言论多几分自己的判断力。

民国很美,大美至简。

民国再不好也远比之前清朝好,起码这几张照片没有多少乞丐,人身上穿的还算体面,清朝的老照片满大街都是衣不蔽体的乞丐