《第二十条》中的现实主义让人共鸣。

韩明的转变应该眼花成了整个社会和人群的转变,舆论可以影响法律,但得用到地方上,而不是作用于小作文。

韩明的心态转变,不是主动的,而是被动的。

总归起来就是一个字——逼,一句话——“软弱不一定挨打,那只是因为我今天因事打不了你”,以及一个词——善后。

韩明四十来岁,好不容易调到市检,老婆又没工作,全靠他一人操持里外。

只要平稳过渡就能转正,他们一家的付出也就值得,他处理过太多案子,也有一些社会经验,深明大义他懂,但他只求安稳。

可你不找事,事儿找你,张贵生不停上访,想为自己讨个公道,证明自己是正当防卫,不该坐冤狱,但这个案子是韩明一手处理的,若被推翻了,韩明可能要回到原籍。

所以他劝说该翻篇了,并不厌其烦的告诉张贵生到什么阶段是正当防卫,防卫过当与故意伤害。

然而张贵生最后一次上访意外撞死,女儿对正义失望,对法理绝望,让韩明开始思考,法律该当如何?

法律存在的意义是为了澄清玉宇,还世间一个天朗气清。

正因为这是正义之举,受到的束缚也就更多,不像罪恶随时随地,调查、取证、审判,每一个环节都有悠悠众口来监督,自然不能找个理由随便服众。

法律保护好人的见义勇为,同样也保护坏人的人身安全,这就与民众的心理预期相悖。

众所周知,网络审案,死刑起判,大家对罪犯容忍极低,对好人赞美宽容,甚至希望网开一面。

这是好事,说明整个社会的价值观是正向的,大家都推崇做好人好事,也想好人有好报。

可法律不能这样做,那法就不配为法了,站在普通人和张贵生女儿的立场,张贵生出手相救就该鼓励,而不是制裁。

但以法律的角度来看,张贵生对人造成伤害确实是违法了,法律就不能视而不见,法律这样一处理,舆论与结果肯定以水火不相容居多。

当法律与预期产生矛盾应该怎么办?这是韩明第一次心态转变。

法律不应该仅仅以法定论,也应该与其他部门合作多做一些善后的事。

如安抚民众心理,适时领导舆论阵地,普法切实深入人心,赏罚分明,增强公信力等。

这样一来,才有利于鼓励更多的“正当防卫”,才能让大家相信公道自在人心,有理走遍天下,而非担心惹事,袖手旁观,道阻且长。

韩明第二次心态转变是大学同学兼初恋吕玲玲。

吕玲玲敢于不惜一切为郝秀萍、王永强辩护,与刘家对抗,跟领导对着干,是因为她没有后顾之忧,也是因为她还保有年轻时的一腔热血。

这种纯粹唤醒了韩明念书时的书生意气,也让他认识到了“软弱不一定挨打,那只是因为我今天因事打不了你。”

如果不能强势回应,郝秀萍式的悲剧还会发生,第一次服软了,他们也许会退让,但下一次他们空出手来,大概率变本加厉。

刘家有钱有势又有功,脑子也够用,还有一定的煽动力。

别说郝秀萍以命相拼都无可奈何,即便是有执法权的韩明和吕玲玲,以及他们的上司都束手无策,更何况大多数芸芸众生。

所以韩明要让他们怕后果,自我约束行为,才在结尾处慷慨陈词,最终王永强被定为正当防卫。

这种防卫是正确的,是法律提倡的,并不是犯罪,诸多的刘家才会畏惧,才会敬畏法律,郝秀萍们才能安居乐业。

韩明的第三次转变跟第二次转变几乎是同时而来的。

吕玲玲和郝秀萍让他认识到退让不是解决问题的办法,儿子韩雨辰的制止霸凌,老婆李茂娟的治安拘留也让他作为受害者切身体会到了认怂道歉难以一劳永逸。

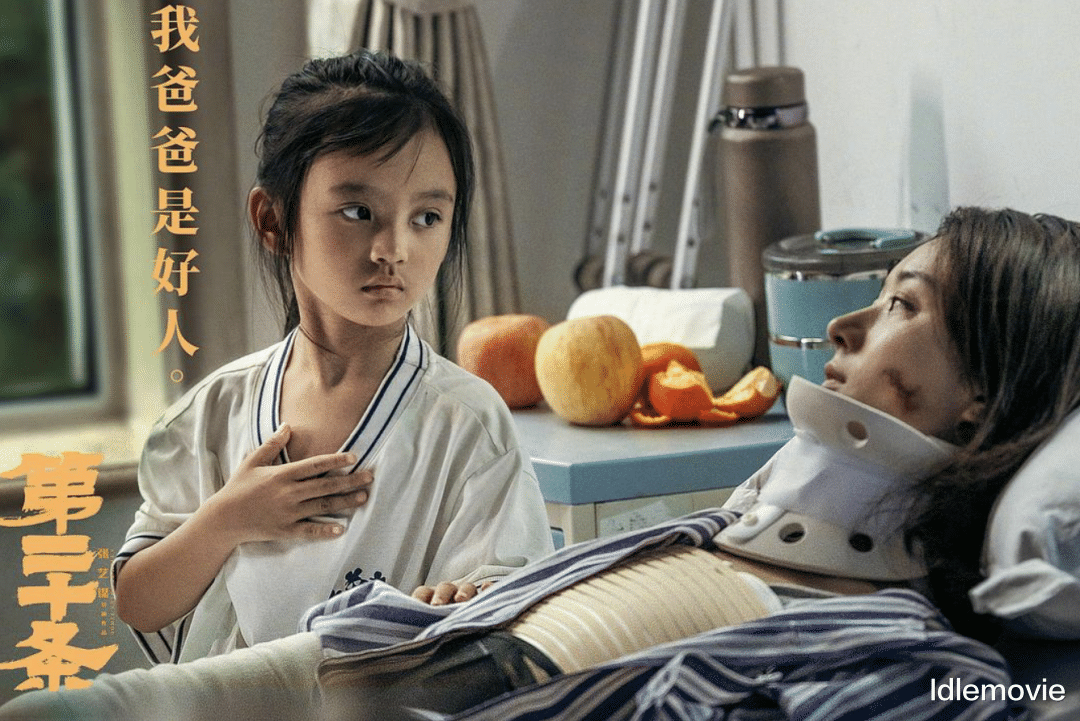

因此韩明必须据理力争,必须重拳出击,必须树立典型,让“我爸爸是个好人”,“我儿子是个好学生”不再是伤心之言。

这样他的转正才能尽快到来,社会的平稳才能长治久安,邪才会压不了正,法才会以理服人,这是韩明的转变,更是法律、社会、大众该有的转变。

韩明在转变中也借用了舆论,因为舆论可以影响法律,这个舆论是指网络舆论与线下舆论。

在片中,刘家不怵市检与当地村民,有两大法器,一是他们立过功,二是他们会发动群众,这两招一结合,基本无敌。

与人民打成一片以及与人民打成一片,如果做成名词,则一往无前,若是弄成动词,则对方一往无前,而刘家恰恰最擅长做这种事情。

先纠集一票混混在市检门口吵吵嚷嚷,吸引路人前来围观。

然后拉横幅的,哭闹的,喊冤的一拥而上,不管他们有没有理,有利舆论阵地已经被他们占领了。

市检的人出来说一些官话就成了敷衍,不负责,不履行“为人民服务”这五个字,旁观者加当局者的声量兵合一处,没理也成有理了。

最后范伟把军功章往地下一甩,弱势变强势,法律暂时站到了他们那一边。

包括结尾雷佳音的情绪输出,其实也是一种舆论攻势。

这个时候韩明已经不是以理服人了,而是晓之以情,让旁边的律师、检察官不再理性思考。

以他自身的经历,郝秀萍的遭遇,社会的看法,法理的公信力来感染在场所有人,最终王永强被定为正当防卫,韩明走的依旧是群众路线。

郝秀萍跳楼之后的风波,电影中没有拍出来。

但可想而知,网络舆论肯定起到了推波助澜的效果,形成了大面积的同情声。

在这种人民群众的呼喊声下,法律有时候也得掂量,动摇,最后应该也影响了判决结果。

诸如此类事件并不是凭空捏造,这两年的小作文影响法律判决的事并不新鲜。

如凡是涉及到男女议题的案件,不管一方有没有错,都得先骂一顿,即使一方没有错,也得说一句抛开事实不谈,难道他就一点问题都没吗?

如果碰到理性的公职人员,还能秉公执法,倘若有些偏向的就会影响法律,这种事也不新鲜了,舆论是一件好事,群众路线也刻在每个人的心中。

可关键在于怎么用,用对了,利国利民,用错了,害人害己,被利用公信力崩塌,《第二十条》的现实意义就变得举足轻重了。