标签: 歼35

为什么F22击落热气球后,东大就不再韬光养晦了?2023年中美热气球事件中,F2

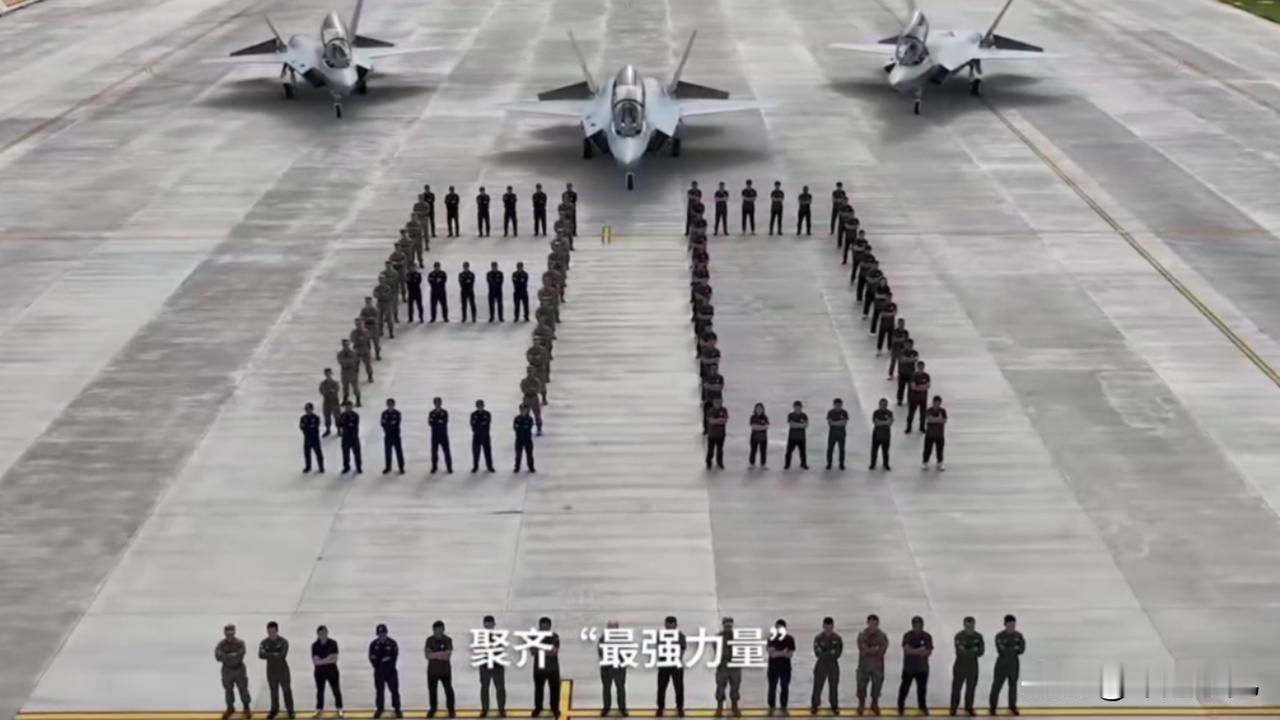

为什么F22击落热气球后,东大就不再韬光养晦了?2023年中美热气球事件中,F22在两万米高空击落了中国的热气球,险些发生意外。随后,中国加快了军备展示,歼16D、075两栖舰、歼35、第六代战机以及无人装备纷纷亮相。2023年一个中国科研气球因为风向问题被吹进了美国,美国立即把它当成威胁,悄悄派出战机跟踪,在两万米高空,美军F22用导弹把气球炸了,结果自己也差点摔下来,气球残骸被回收后仔细检查,才发现只是个普通气象观测设备,但美国舆论还是炒得很大,两国关系变得紧张。这个事情让中国在思路上有了调整,从之前那种一切都低调做的做法,开始慢慢尝试展现自己的实力,外部压力越来越大,低调行事的效果就不太好,反而很容易被人说成不透明或者有意隐瞒。2024年珠海航展上,一大批现役和新型装备集体亮相,包括歼16D、歼35这些新战机,电子战和隐身技术慢慢跟国际主流水平拉齐,大型舰船和无人机也被公开展示,075型两栖舰投入实际应用,两栖作战能力得到提升,无人机成了部队的新宠,作战网络搭得更密集,传闻中的第六代战机也现身,这背后的进步明显。随后的国庆阅兵,各种主战坦克、新式火箭炮、隐形战机,再加上各种无人作战设备,现场全面展示了新一代国防水平,以前很多遮掩着的东西现在都摆在了台面上。中国这一轮的动作正是对局势变化的直接回应,靠解释和让步已经引不来信任,只有具备实力,底线才不会被轻易碰,亮明能力让对手清楚知道中国有什么,也让自己的安全不会被猜疑。军事装备的集体展示不仅让国内对国防有信心,更让外界知道中国已经不是发展初期了,美方技术封锁和打压并没有阻止中国前进,反而让装备升级的进度更快。现在的军事力量建设更注重科技创新,不只是飞机坦克,还有整体的系统能力,包括电子战、智能化和无人武器,随着新装备曝光,外界逐渐看到中国军工实力提升的全貌。从这次气球事件到军队现代化的全面展示,给国际关系带来了新的变化,实力展示既是底气也是承诺,减少对手的误判,确保局势稳定。国防现代化的布局更透明,也方便其他国家正确理解中国的军事发展,过去一味藏着掖着,现在做到了“有啥说啥”,提升了对外沟通效率。现代战争的规则已经变了,无人化、智能化成为主流,中国紧握技术方向,保证在新形势下能稳住自己的立场,这些做法都是为了让自己面对外部挑战时不慌不乱。中国始终坚持走防御性的道路,所有这些新装备都是保卫家园,保护自己的安全,这轮变局也是顺着全球格局变化来的,各方都要重新适应。现在中国国防的发展不再守旧,装备发展继续加速,还特别重视规则和责任,新装备发布都是经过严格标准,就怕被别人误会。中国希望通过这种方式展现力量,更想和其他国家一起稳定好国际局势,展示不是挑事,而是让对方能摸清边界、减少误会。各国之争靠的还是底气,中国用实际行动做出选择,把家底亮出来,也想让外界看到,今天的中国已经不一样了。本文首发于卖行家的小报纸。

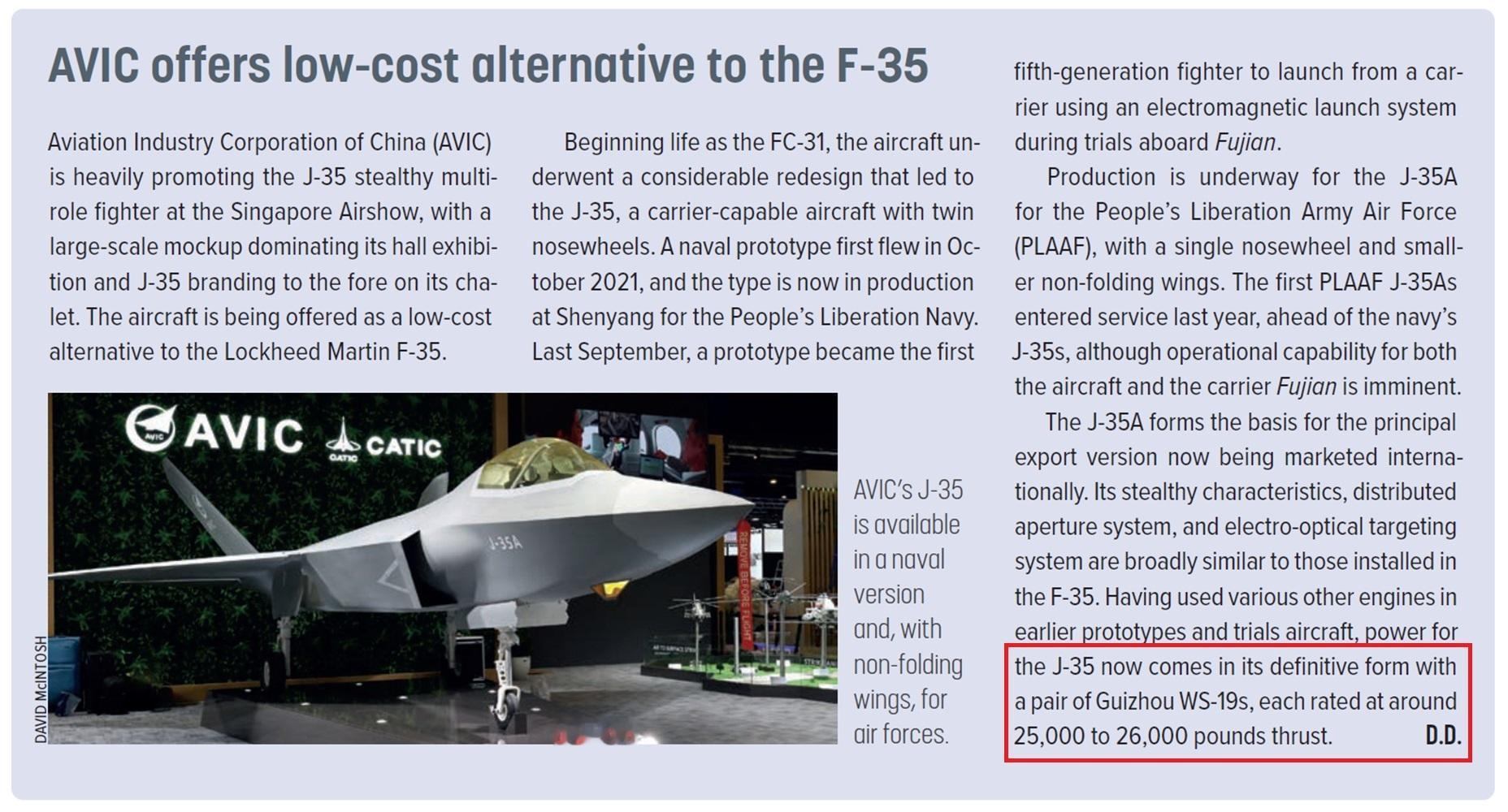

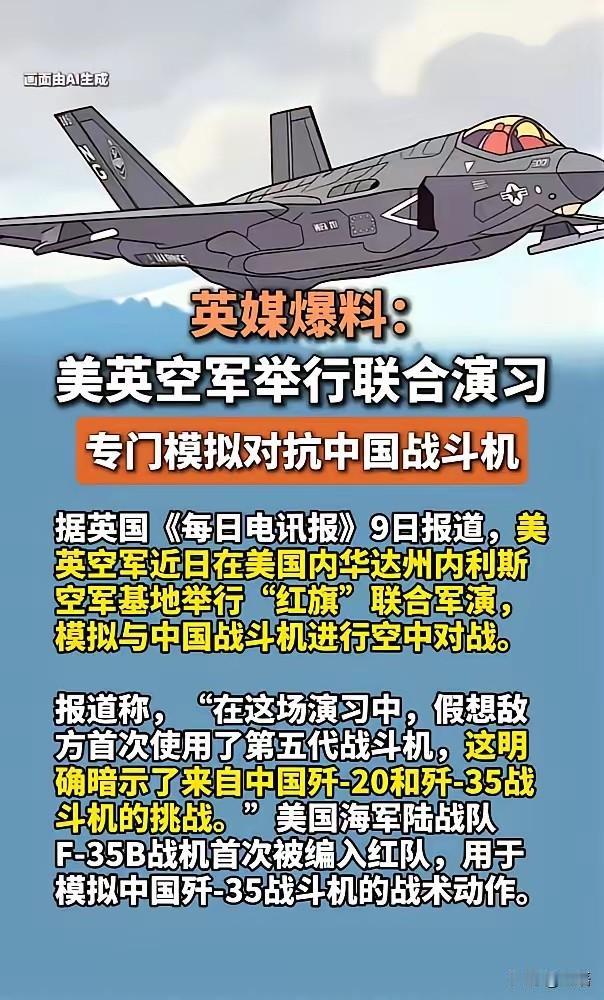

美媒:中国歼-35碳超标[汗]我都不好意思说他蠢,太侮辱这个字了。要按

美媒:中国歼-35碳超标[汗]我都不好意思说他蠢,太侮辱这个字了。要按他这个说法,是不是以后要推出“环保子弹、环保导弹、环保炮弹”?武器是干什么的,不用我说,大家都知道。再者,这个战斗机碳排放超标是怎么测出来的呢?要么你美先给我们做个示范,先把你家B2、F35、F22、F-15、F-18这几个机型做个碳排放指标公布一下,好让大家有个借鉴,对比一下。真特么无语死了。不过这也再次证明,美方在武器方面对东方已无牌可打了。只有胡搅蛮缠,胡言乱语了!

✨076准航母应该造几艘合适?🐼别人都期盼004核动力航母,贫道唯独偏爱

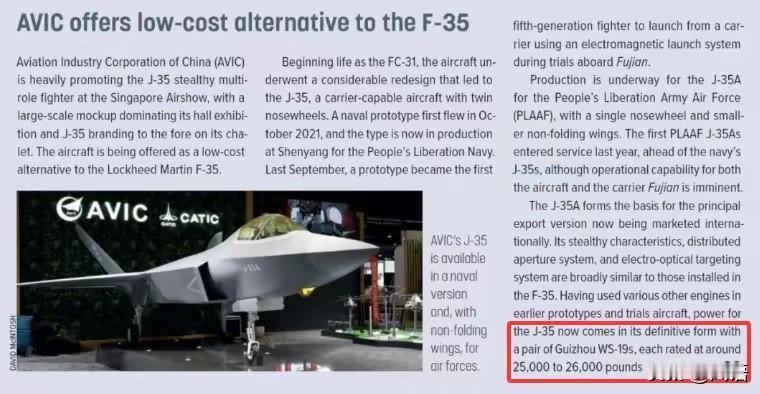

✨076准航母应该造几艘合适?🐼别人都期盼004核动力航母,贫道唯独偏爱076两栖攻击舰。据说,满载排水量约为4.5万吨左右,还有电磁弹射轨道,可以起降歼35和无人机。建设周期为2年左右。🐼贫道个人觉得,以后双076准航母舰队的效果,会比当航母编队还要好。我们国家也具备同时开建8艘076的能力。再同时开建3艘003改进型航母,到2030年的时候,中国就能够拥有世界最强大的海军了。🐼贫道并不偏爱核动力航母。我们还是要把常规艘动力航母先做到量大管饱再说吧。我们是一半海权,一半陆权国家,很多周边国家和地区都可以用从陆上控制。需要我们控制的海上区域也就是三个岛链范围。——美国虽然号称有11艘航母,实际上能够出动的也就4艘航母,其余的全部都在趴窝。其它的各类军舰也都大致如此,美国海军的素质也是良家子越来越少,贼配军越来越多。真实的战斗力已经十分拉胯了。美国现在真的连伊朗都打不了,只会装腔作势吓唬人。作者:龙须面🧐

![这也能联系起来[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12525126043243143396.jpg?id=0)

![美媒:中国歼-35碳超标[汗]我都不好意思说他蠢,太侮辱这个字了。要按](http://image.uczzd.cn/9768690613415662460.jpg?id=0)