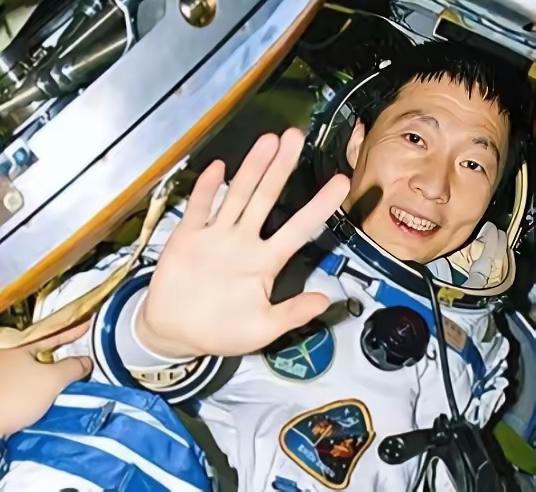

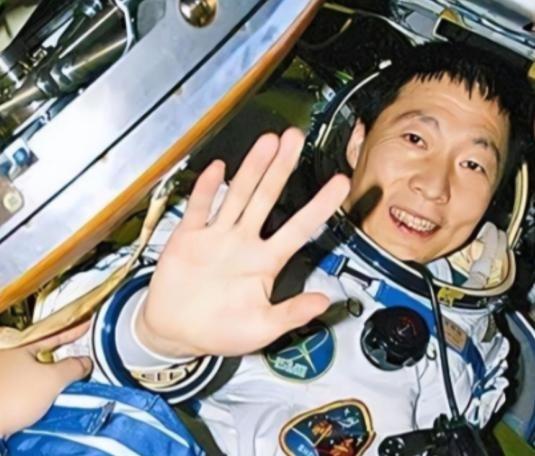

标签: 杨利伟

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他

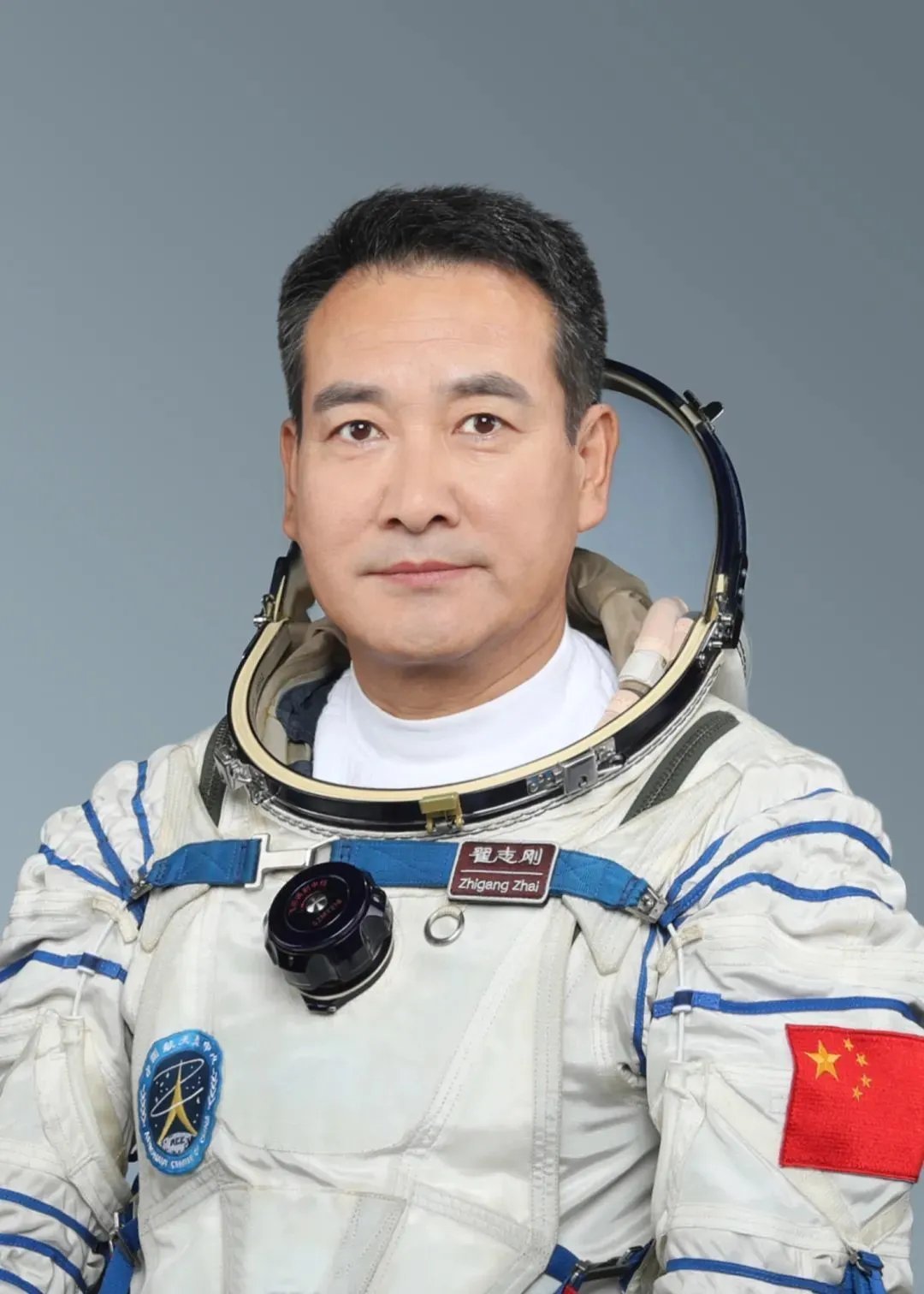

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹......除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应。神舟五号于2003年10月15日9时从酒泉卫星发射中心升空,杨利伟在轨飞行21小时,绕地球14圈。火箭上升到三四十公里高度时,出现低频共振,这种振动与人体固有频率叠加,导致他感到五脏六腑像要碎裂,视觉模糊,呼吸困难。整个过程持续26秒,他一度以为自己要牺牲。地面指挥中心看到画面定格,数据异常,大家陷入紧张,直到他眨眼,确认还活着。这26秒的反馈,后来帮助工程团队改进火箭设计,神舟六号和后续任务中彻底消除类似隐患。进入轨道后,杨利伟还遇到另一个谜团:舱内不时传来敲击声,像木锤敲铁桶,咚咚作响,没有规律,白天黑夜都可能出现。他仔细检查设备,却找不到来源。返回后,这事引起广泛讨论,专家分析可能是飞船在真空环境中,结构因温度和气压变化而产生的形变声,不是外部物体碰撞,更非外星信号。类似声音在其他飞行中也偶有发生,但已确认无害。返程阶段同样惊险。飞船再入大气层时,高温烧蚀外层,舷窗外出现裂纹,纹路像强化玻璃碎裂,杨利伟看到右边先裂,然后左边也跟上。他一度担心飞船解体,像哥伦比亚号事故那样。但事后证明,那是舷窗外防烧涂层龟裂,不是玻璃本身损坏。两侧涂层材料不同,导致裂纹出现时间有先后。这次亲历,让科研人员进一步优化防热设计。任务完成后,杨利伟接受医学评估,发现身体机能有不可逆损耗,不再适合高风险太空飞行。这不是他个人意愿能决定的,而是基于生理数据的科学结论。更重要的是,他本人回应说,通过这些年选拔和培养更多航天员,让他们上天执行任务,这比自己再飞一次更有意义。他无怨无悔,因为常态化飞行体现了中国航天能力的进步。从那以后,杨利伟没离开航天领域,转而担任中国航天员科研训练中心副主任,后来升为载人航天工程办公室副主任,军衔少将。他把飞行经验融入教材,指导聂海胜、翟志刚、王亚平等后辈,如何应对振动和错觉。他的数据直接推动技术改进,确保后续神舟任务更安全。

谁才是钱老最得意的“接班人”?孙家栋与王永志这对“航天双子星”,无疑是最佳答案

谁才是钱老最得意的“接班人”?孙家栋与王永志这对“航天双子星”,无疑是最佳答案。他们不仅是钱老亲手栽培的顶梁柱,更是中国航天从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的关键推手,其背后折射出的是国家战略科技力量的深远布局。孙家栋,钱老钦点的“卫星之父”,38颗卫星上天,北斗组网打破GPS垄断,嫦娥探月实现千年奔月梦。他用一颗颗“中国星”,为国家安全和经济命脉装上了“金钟罩”。试想,若无北斗,我们的物流、金融、电网将受制于人,孙老守住的,是国家的战略底线!而王永志,则是钱老最欣赏的“破局者”。当年东风二号射程不足,众人束手无策,他竟敢提议“泄出600公斤燃料”——这反直觉的逆向思维,正是钱老最看重的创新胆魄!更关键的是,他扛起了载人航天的大旗。从神舟五号杨利伟首飞,到如今空间站常态化运营,他兑现了“中国人必须进太空”的誓言。2024年,王永志被授予“共和国勋章”,这不仅是对其个人的加冕,更是国家对“自主创新、敢为人先”精神的最高礼赞。从“两弹一星”到“星辰大海”,正是这种不盲从权威、敢于逆向突破的“师徒传承”,才让中国航天一次次绝地反击,把命运掌握在自己手中!

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应,道出航天员的不容易。杨利伟1983年考入空军第八飞行学院,毕业后成为歼击机飞行员,安全飞行超过1350小时。1998年,他从数千名空军飞行员中脱颖而出,入选中国首批14名航天员。那时候载人航天一切从零开始,他和其他战友接受高强度训练,离心机、高低温舱、失重飞机,一项项扛过去。选拔中,杨利伟综合成绩排名第一,心理素质和技术都特别稳,最终成为神舟五号首飞航天员。2003年10月15日9时,长征二号F火箭在酒泉卫星发射中心点火。火箭升到三四十公里高度,突然发生强烈低频共振,叠加约6倍重力负荷。杨利伟感觉五脏六腑像要碎裂,痛苦到极点,一刹那以为自己要牺牲了。这段共振持续26秒,地面指挥大厅画面定格,他一动不动,大家紧张到屏息。共振结束后,他眨眼确认平安,地面才爆发出欢呼。事后他详细报告,科研人员分析火箭振动原因,后续神舟六号起飞时振动问题得到明显改善,神舟七号及以后再没出现。进入轨道,杨利伟完成任务,透过舷窗看到蓝色地球,写下“为了人类的和平与进步,中国人来到太空了”。但太空寂静中,他听到“咚咚咚”敲击声,像木锤敲铁桶,不规律,时断时续。他检查设备正常,向外看漆黑虚空什么也没有。声音反复出现,让他高度警觉。后来神舟六号、七号航天员也听到,杨利伟提前告知别慌。专家判定,这是舱体在太空极端温差下材料微变形发出的正常声响,美国阿波罗时代也出现过。杨利伟是第一个独自面对的,压力可想而知。返回最惊险。飞船进入大气层,外部温度上千度,形成火球,黑障期通信中断。舷窗外等离子体翻腾,防热层剥落碎片飞溅。右舷窗先出现细密裂纹,像强化玻璃碎裂纹路,迅速扩展;左舷窗也跟着出现。他瞬间想到哥伦比亚号事故,心跳加速。但裂纹仅限于外层防烧涂层,两侧材料不同导致不同时出现,飞船结构完好。过载几倍重力,他嘴角被麦克风划破出血。飞船在内蒙古草原着陆,他出舱敬礼,全国沸腾。回来后身体恢复数月,骨钙流失、辐射影响让指标缓慢回升。神舟五号首飞,杨利伟38岁,正值壮年。这次高强度负荷和应激,对身体透支大。太空失重导致骨密度下降,首飞防护措施当时还不完善。他转入幕后,先后担任中国航天员科研训练中心副主任、中国载人航天工程办公室副主任、主任,现任中国载人航天工程副总设计师。他把共振、敲击声、裂纹等第一手数据用于改进火箭振动控制、防热材料、舱体结构。后续飞船振动减轻,防热升级,航天员返回后状态更好。杨利伟本人说,让更多年轻人实现飞行,比自己多飞一次更有意义。这份选择体现航天员对国家事业的大局观。他参与航天员选拔、训练、任务规划,推动队伍从飞行员为主向科学家、工程师并重转变。第三批、第四批航天员中,更多专业人才加入。他还推动国际合作,让中国航天走向世界。从神舟五号一人一天,到空间站多人半年轮换,中国航天跨越发展,杨利伟的经历就是奠基石。航天员这份工作,远不止飞天那一刻的荣耀。背后是无数次极限训练、未知风险、身体付出。杨利伟用一次飞行,换来整个事业腾飞。他始终保持军人本色,时刻准备接受祖国召唤。中国航天人以他为榜样,继续攀登太空高峰。