标签: 弹道导弹

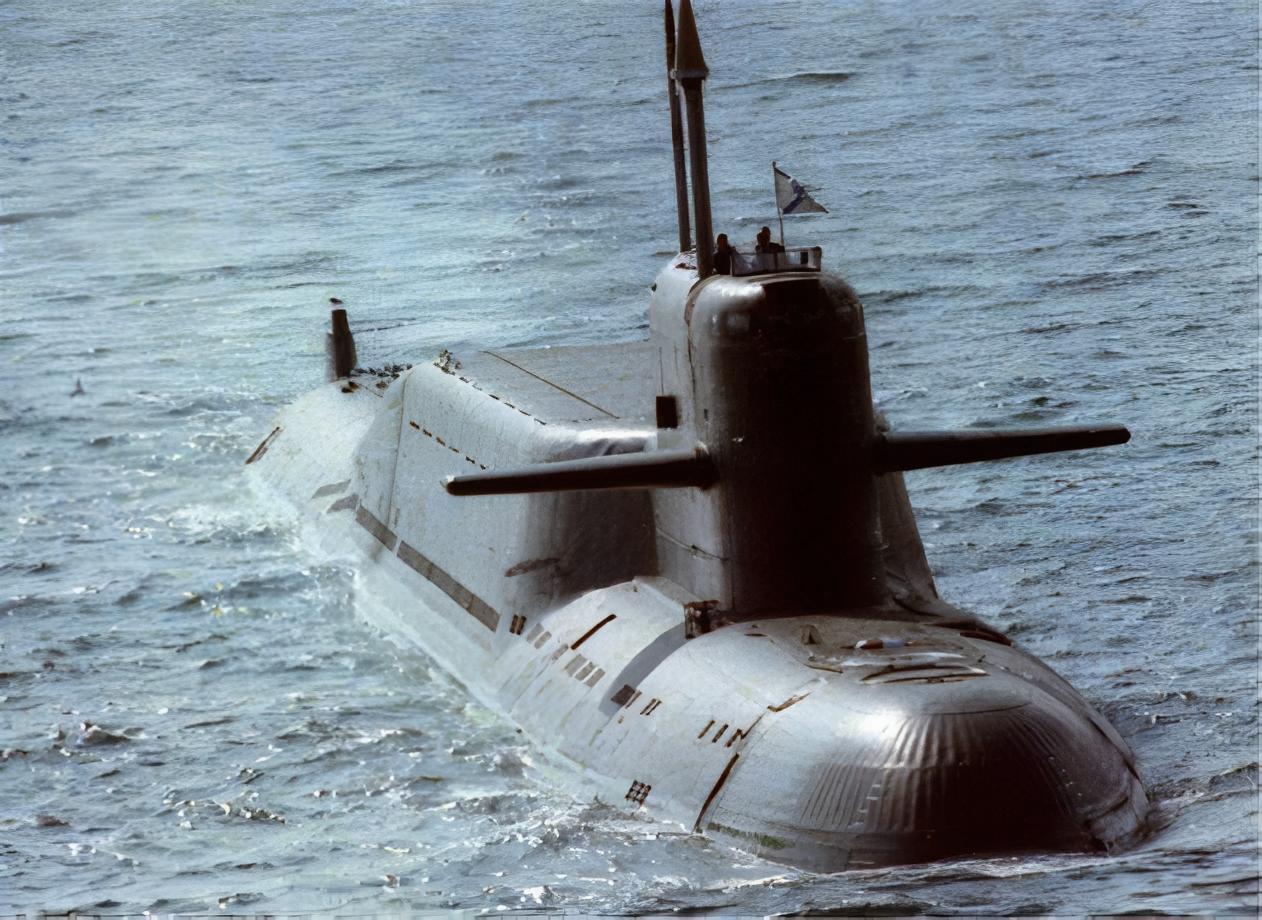

伊朗军事大V说了实话,伊朗霍拉姆沙赫尔4型弹道导弹,只要有我国民用商业卫星照片,

伊朗军事大V说了实话,伊朗霍拉姆沙赫尔4型弹道导弹,只要有我国民用商业卫星照片,就可以在中东地区2000公里范围指哪打哪!伊朗数十个导弹城,地下导弹基地,都可以通过卫星通信链路与我国商业卫星进行联系。就可以获得几乎是实时高清卫星照片。获得第一手的目标侦察信息。伊朗霍拉姆沙赫尔4型弹道导弹射程2000公里,战斗部可以达到1.5吨。爆炸冲击波可以破坏5公里半径目标。但是,伊朗缺乏的就是对2000公里范围内目标,战场实时感知能力太低。只要伊朗革命卫队导弹部队可以获得足够的实时情报信息。那么,从卡塔尔,沙特一直到阿联酋部署的美军庞大战争力量。甚至是整个以色列全境,从海法一直到特拉维夫,都将会是伊朗导弹精准打击目标。伊朗霍拉姆沙赫尔4型弹道导弹最高速度可以达到16倍音速!

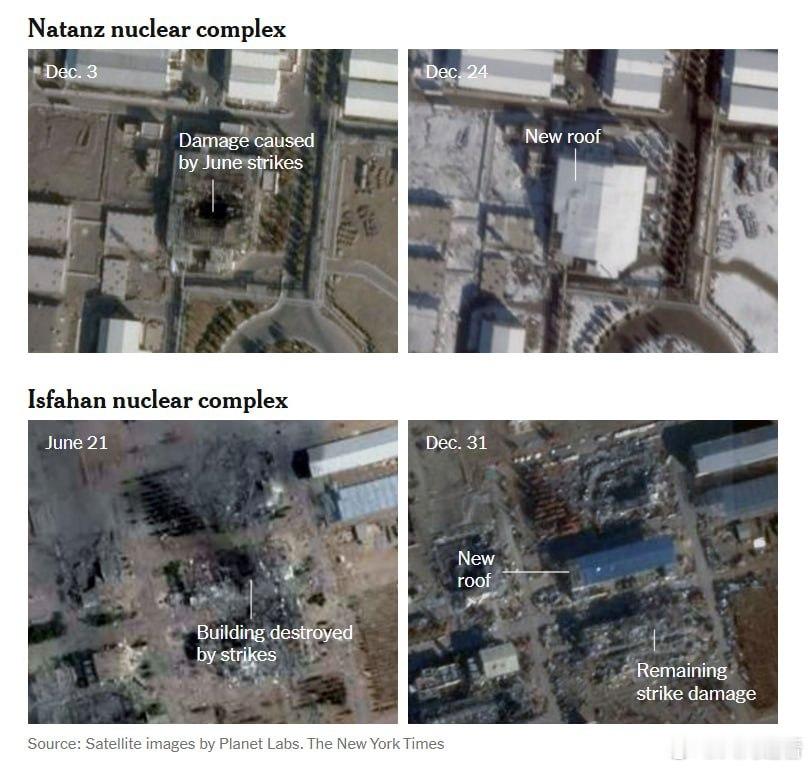

伊朗发现了什么?以色列媒体报道,伊朗突然紧急转移中程弹道导弹部队。正在向伊朗东部

伊朗发现了什么?以色列媒体报道,伊朗突然紧急转移中程弹道导弹部队。正在向伊朗东部地下基地转移,防止,美国和以色列空军先发制人的闪击战!伊朗这波紧急操作,绝非杞人忧天,而是实打实的危机应对,毕竟美以两国的威胁从来都不是空穴来风。眼下整个中东局势剑拔弩张,伊朗此举看似被动防御,实则早已胸有成竹,每一步都走得沉稳果断,只为守住自己的核心底气,不让2025年被空袭的悲剧重演。可能很多人不清楚,伊朗这次转移的中程弹道导弹部队,是它对抗美以的“压箱底”力量,手里的导弹不仅能大批量生产,射程还能轻松覆盖整个中东的美军基地和以色列本土,最新部署的新型导弹射程更是突破2000公里,杀伤力不容小觑。而它紧急转移的东部地下基地,也不是随便挖的山洞,全是能抗住钻地弹打击的坚固工事,大多建在人迹罕至的山区,依托坚硬的山体建造,地下深度达数十米以上,外面还有层层防空系统守护,美以战机想突破防线实施闪击,难度极大。最让人觉得矛盾的是,一边是美伊刚在阿曼举行完间接谈判,特朗普还对外宣称会谈“非常好”,说下周会继续谈判;一边是美军悄悄部署450枚战斧导弹,全都装入发射筒随时可发射,林肯号航母也停靠在中东海域,美谈判代表甚至登舰“劳军”,明摆着是用军事力量施压。更关键的是,以色列总理内塔尼亚胡还特意提前赴美,要和特朗普重点谈伊朗问题,明确要求限制伊朗的弹道导弹能力,这无疑是火上浇油。伊朗之所以如此警惕,完全是吃一堑长一智。2025年,以色列就曾出动200多架战机,对伊朗境内近百个军事和核设施发动空袭,让伊朗遭受不小损失。如今美以频频释放危险信号,伊朗自然不会坐以待毙,转移导弹部队就是最直接的自保手段——只要核心导弹力量藏得住,就算美以真的发动闪击,伊朗也能快速展开反击,不至于被一举打垮。很多人以为伊朗只是孤军奋战,其实不然。它在中东早就有自己的“抵抗阵营”,也门胡塞武装、黎巴嫩真主党、伊拉克什叶派民兵,都是和伊朗站在一起的力量,平时就经常和美以对峙。一旦伊朗被袭击,这些力量会立刻被激活,胡塞武装会袭击亚丁湾的西方船只,真主党能直接用导弹打击以色列本土,民兵则会在伊拉克袭击美军基地,让美以腹背受敌。更让美以有所忌惮的是,伊朗还掌控着霍尔木兹海峡这个全球石油运输的“咽喉”,这里承担着全球近三分之一的石油海运。一旦局势彻底升级,伊朗只要收紧海峡管控,西方的石油运输线就会被掐断,全球油价必然大幅波动,这是美以都承受不起的代价。这也是为什么美以频频施压,却始终不敢轻易动手的关键原因。伊朗外长阿拉格齐近期也明确表态,伊朗既善于外交,也骁勇善战,美国的军事施压根本吓不倒他们。伊朗已经划出红线,绝不会放弃铀浓缩,也不会就导弹事宜谈判,这是他们的合法权利。此次转移导弹部队,就是明牌告诉美以,伊朗已经做好了万全准备,不要想着用闪击战打垮他们,真要撕破脸,伊朗有的是办法让对方付出惨痛代价。目前,伊朗的导弹部队还在持续转移中,东部地下基地也已进入高度戒备状态,美以的军事部署也在不断加码,中东的紧张局势丝毫没有缓解。一边是外交谈判的试探,一边是军事力量的对峙,看似矛盾的背后,都是各方的利益博弈。伊朗这波紧急转移,不是好战,而是为了自保,为了守住自己的国家尊严,至于局势最终会走向何方,我们只能持续关注。

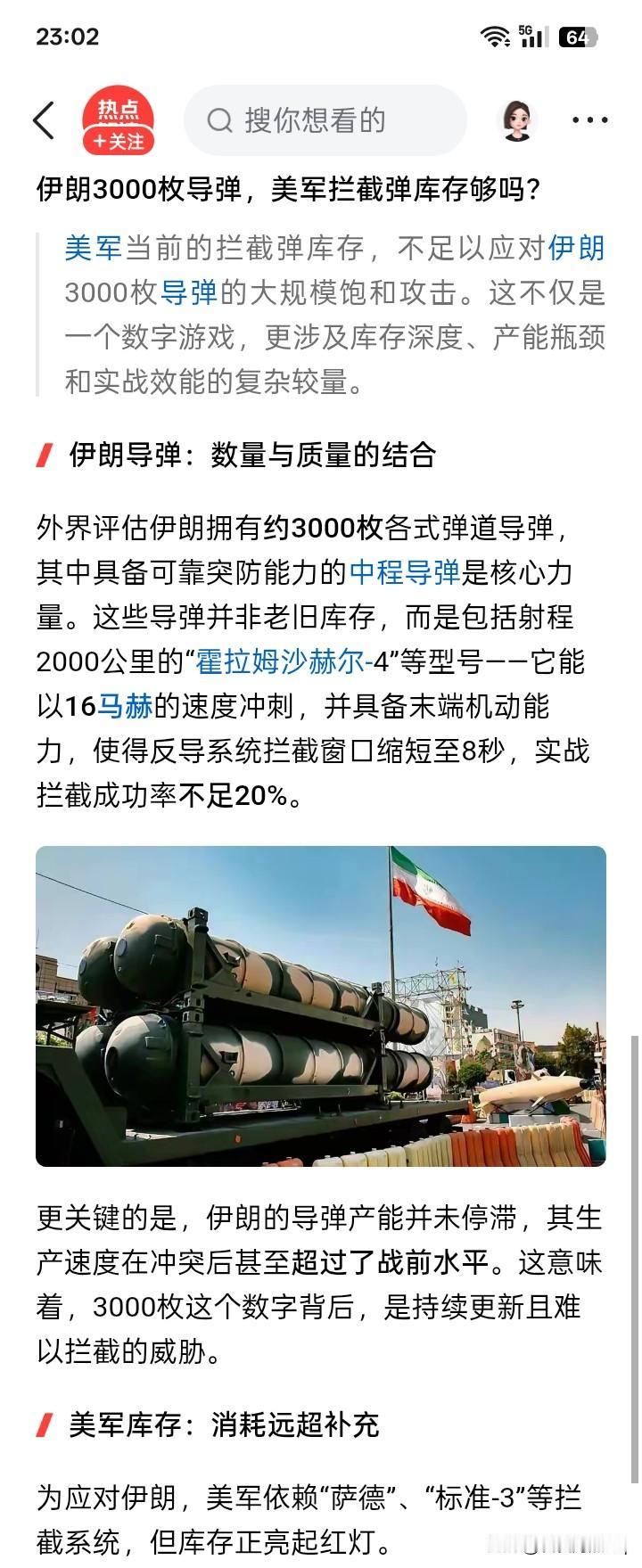

美媒:伊朗有约2000枚中程弹道导弹,射程可覆盖以色列

据凤凰卫视援引以色列媒体报道,据以军方评估,伊朗导弹库存即将恢复到去年6月遭袭前...另有美国媒体报道,伊朗目前有约2000枚中程弹道导弹,射程足以覆盖以色列。伊朗还拥有大量短程弹道导弹,能够打击该地区的美军基地及舰艇。

【航母真正的天敌?拆解东风-21D的独门绝技】说到反航母手段,东风-21D确

【航母真正的天敌?拆解东风-21D的独门绝技】说到反航母手段,东风-21D确实是个异类。①它本质上是个“会找船的弹道导弹”。传统弹道导弹打固定坐标,但它能在再入大气层后,还能调整弹道追踪移动目标。这种从太空灌顶的攻击方式,留给防御系统的反应时间窗口极短,突防概率远高于常规反舰导弹。②更关键的是,它的存在本身就成了战术变量。1500公里射程配合机动发射车,意味着它不需要前沿部署,就能把大片海域划入“风险区”,直接改变了大型舰艇,尤其是航母的作战想定和活动逻辑。说白了,它的威慑力不仅在于能否击中,更在于让对手不得不全程提防。

美伊对峙伊朗稍早前似乎展开了防空和弹道导弹发射演习。伊朗伊朗阿巴斯港一楼爆炸已

美伊对峙伊朗稍早前似乎展开了防空和弹道导弹发射演习。伊朗伊朗阿巴斯港一楼爆炸已致1死14伤

韩方称朝鲜向半岛东部海域发射不明飞行物,日方称“疑似弹道导弹”

日本防卫省27日也说,朝鲜当天发射了疑似弹道导弹的物体。朝鲜方面对此暂无回应。韩方称朝鲜向半岛东部海域发射不明飞行物,日方称“疑似弹道导弹” 来源:大河报 发表时间:2026/01/27 16:50:15

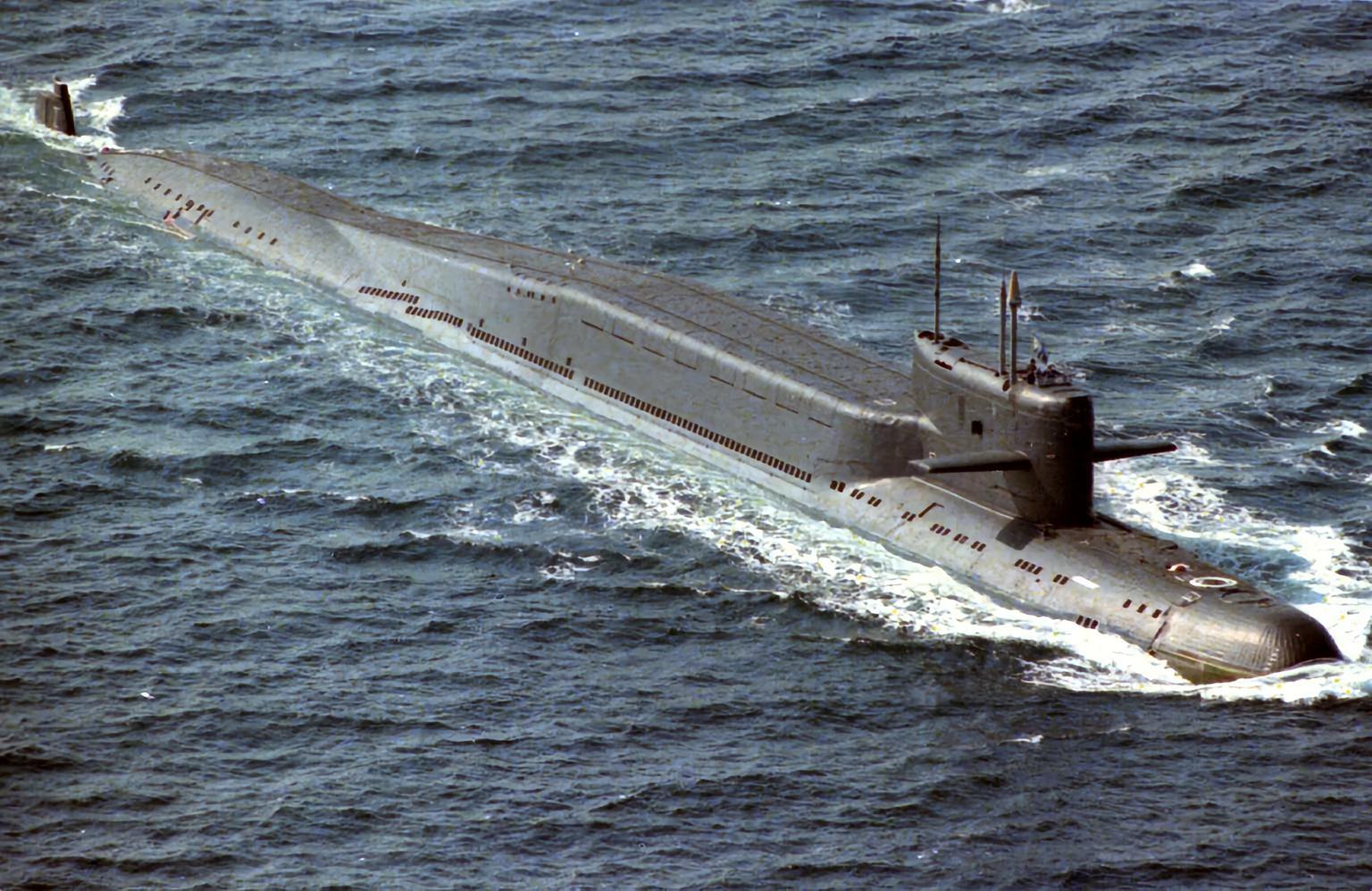

![[呲牙笑]093B与095的垂发装置对比——要是按“一坑三弹”来算,095](http://image.uczzd.cn/11165306289300531848.jpg?id=0)