标签: 传感器

深蓝L06刚更新了DEEPALOS3.6.0,车主群就开始传能内测L

深蓝L06刚更新了DEEPALOS3.6.0,车主群就开始传能内测L3智驾了。吓得董事长邓承浩赶紧出来“灭火”:没那回事儿,就是优化了泊车和感知[笑着哭]L06这次升级虽然只是优化,但你看它的硬件规格:1颗激光雷达、双地平线J6M芯片(256TOPS)、27个传感器。在13-15万这个价位,这套配置几乎是“顶格”的存在。比起还没落地的L3,我更关注这次提到的CPA漫游辅助驾驶:哪怕你没设导航,车子也能自己看着路开。这种“无意识智驾”其实很考研系统的鲁棒性,也是从“好用的辅助”向“类人驾驶”进化的关键一步[点赞]L06智驾虽然没到L3,但在同级里已经属于“班里前三”的水平。辟谣是为了守住安全底线,毕竟现阶段,把泊车和主动安全做扎实,比吹L3更有意义[狗头]

还好没买17,18都马上要出了赚到了!内容:iPhone18的爆料看完我就一

还好没买17,18都马上要出了赚到了!内容:iPhone18的爆料看完我就一个感受:苹果这次是真的在堆料了。首先是全系12GB运行内存,这个都等了多少年了?安卓手机都16GB多久了。还有就是拍照功能,C2芯片配三星的三层堆叠传感器,拍照应该会有所提升。反正我现在用的是iPhone15拍的夜景确实有点拉跨,这次可能真的追上安卓机了。再看这个透明后盖设计,估计实物应该还不错就是不知道耐不耐摔。可变光圈也挺不错,拍人像的时候虚化效果应该会更自然。唯一让我犹豫的就是价格,这配置上去了,价格肯定也会涨。等等看首发多少钱吧要是太贵还是再等等降价吧

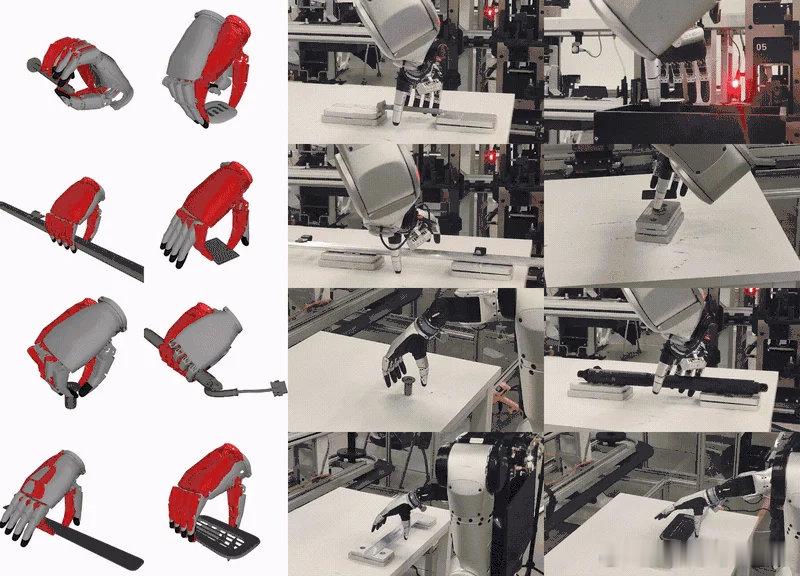

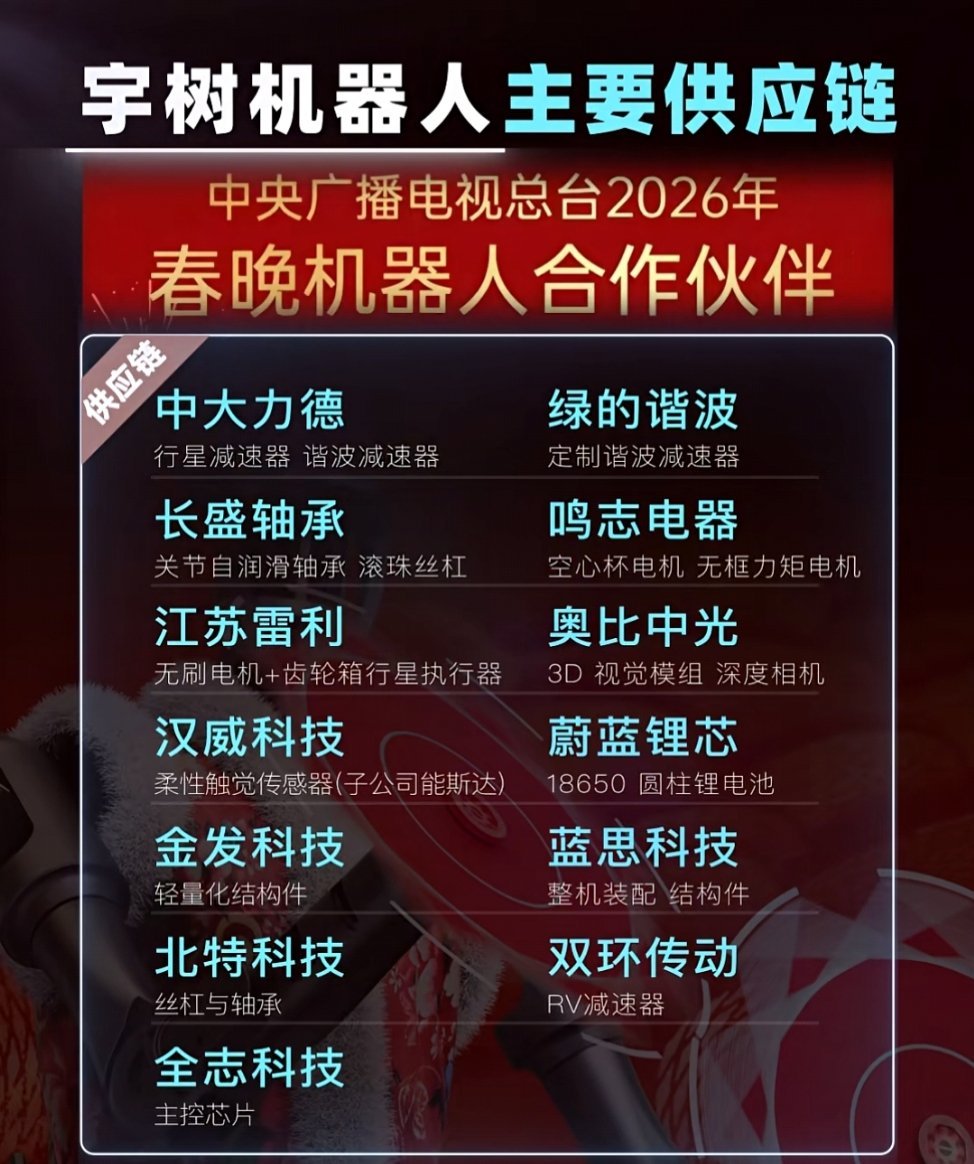

宇树机器人的主要供应链曝光了,果然,制造业是一个大的生态,一荣俱荣。#宇树#

宇树机器人的主要供应链曝光了,果然,制造业是一个大的生态,一荣俱荣。#宇树#