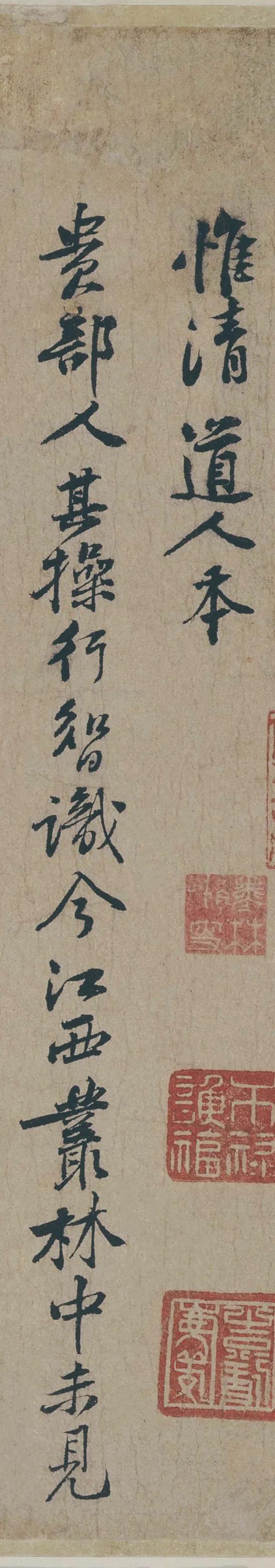

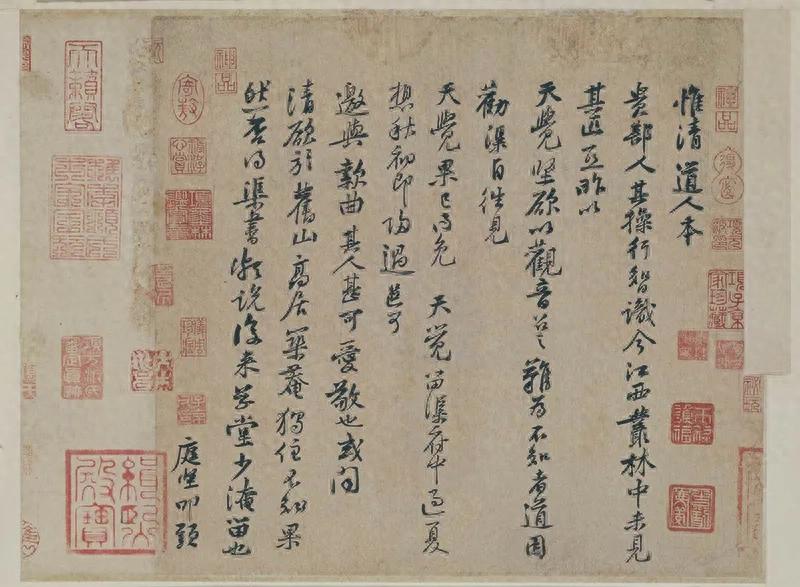

《惟清道人帖》乃北宋书法家黄庭坚之行书尺牍佳作,书就于绍圣元年(1094 年)夏日。彼时,黄庭坚年届五十一岁,正处于因党争而遭贬谪之人生阶段。

此作以纸为载体,纵长 29.3 厘米,横宽 31.8 厘米,现今珍藏于北京故宫博物院。它不仅是黄庭坚中年书法风格之典型范例,更是一封弥足珍贵的信札,其中蕴含着北宋时期文人、僧侣与官员之间交往的诸多细节。

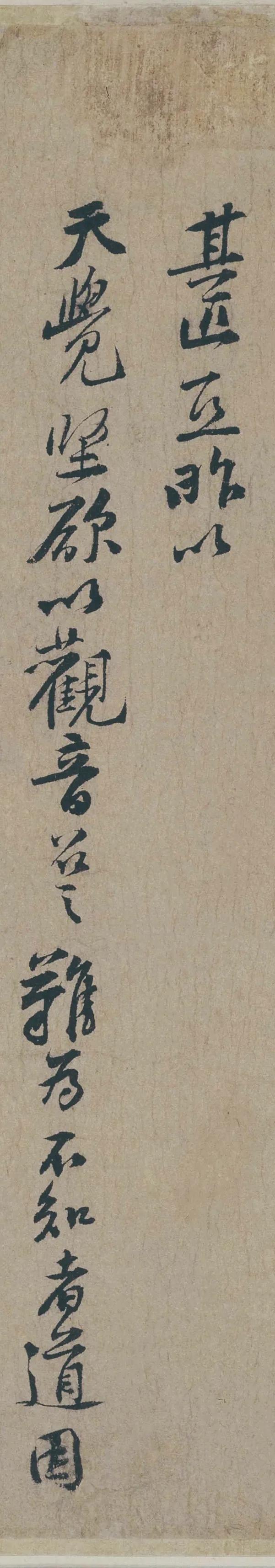

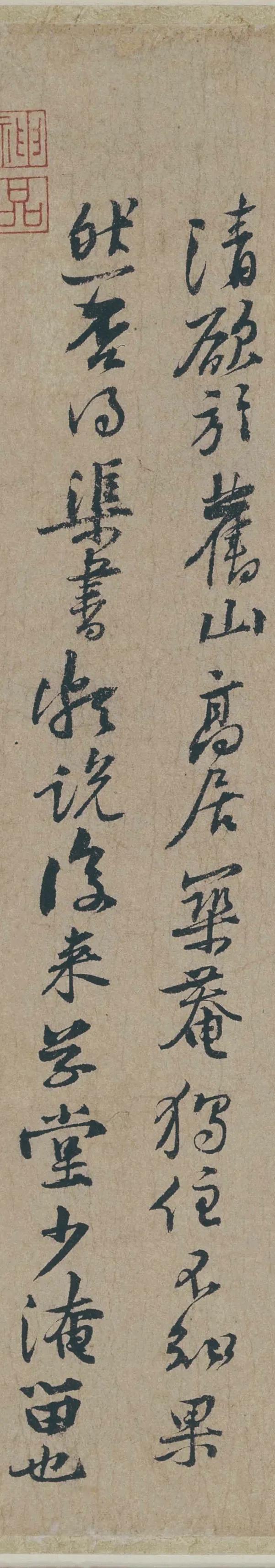

《惟清道人帖》之内容,为黄庭坚致友人之信函,主要论及一位名为惟清之道人。惟清俗家姓陈,系江西隆兴府黄龙寺之禅师,于政和七年(1117 年)圆寂。黄庭坚于信中对惟清之操守与智慧赞誉有加,称其在江西佛教界堪称翘楚,无人可与之比肩。信中还记述了时任官员张商英(字天觉)欲以“观音”之名征召惟清,而惟清婉言谢绝,后经黄庭坚从中劝说,惟清亲往面见张商英,此事方得以妥善化解之过程。此寥寥数语,生动勾勒出北宋士大夫与僧侣之间紧密且复杂之交往网络,深刻反映出当时之文化生态。

在艺术价值层面,《惟清道人帖》堪称黄庭坚小行书之典范佳作,充分彰显了其“尚意”书风之审美旨趣。其笔法变幻多姿,起笔藏露互用,行笔提按明晰,以中锋运笔为主,骨力内敛,线条刚健且富有弹性。结体方面,字形多呈欹侧之态,于险峻中寻得平衡,营造出峭拔洒脱之风格。布局之上,行气连贯畅通,字与字大小参差,疏密得当,整体气息端庄紧凑,俊逸古雅,既具晋唐法度之深厚底蕴,又展现出黄庭坚个人独特之“清气”与“瘦劲”特质。

在取法与创新方面,此帖属于黄庭坚书法风格前期之成果。彼时,其笔法仍深受晋唐传统之影响,尤其横画尚未呈现其晚年标志性之夸张波折,显得更为含蓄内敛。然而,已能清晰看出他在深入研习传统之基础上,开始融入个人之理解与性情,真正做到了“无一字无来处”且能“化古为新”。

此作品流传脉络清晰,曾钤有宋代“缉熙殿宝”、明代大收藏家项元汴、清代鉴赏家安岐等众多鉴藏印,且曾为清宫旧藏,被收录于《法书大观册》之中。乾隆皇帝对此帖极为赏识,曾题写“凌冬老干偃蹇岩壑”之赞语。然而,这段墨迹及后盖之清宫内府藏印后来被人为挖去,成为历史遗留之特殊印记。

尤为值得细细品味的是其背后之故事。此信并非普通之问候信函,它揭示了黄庭坚作为文人、张商英作为官员兼佛教居士、惟清作为高僧三者之间微妙之关系。信中提及之“召见”与“婉拒”,以及黄庭坚居中斡旋劝说之情节,生动展现了北宋时期士大夫与禅僧之间不仅在佛法领域交流频繁,在现实人事中亦相互关联之复杂景象。黄庭坚对惟清“甚可爱敬”之评价,亦折射出他本人对高洁品性与超脱智慧之向往。故而,《惟清道人帖》是一件集艺术性、历史性与文献价值于一体之国宝,虽篇幅短小,却蕴含着丰富之文化信息。