说起敦煌壁画里的“飞天”,大家可能都见过那些在天上翩翩起舞的神仙。但你可能不知道,在西魏时期(大约公元535-556年),敦煌的飞天特别有意思,它们呈现出一种“三位一体”的独特风貌。今天我们就来聊聊这是怎么回事。

莫高窟285窟忍冬禽鸟火焰纹龛楣(西魏)

西魏的敦煌石窟,屋顶像个倒扣的斗,地面是方形的,而且中间没有大柱子支撑。这种设计其实是延续了早期佛殿的风格,但有所发展。这时候的壁画,内容和技巧都丰富多了,画里的人物也变了样子,脸蛋清瘦,眉眼舒展,神情潇洒,穿着宽袍大带,很有一种名士的风度。

最有代表性的两个洞窟:莫高窟249和285

这两个洞窟的顶部画满了代表天地宇宙的道教神仙:有飞天、羽人、雷公、电母、雨神,还有中国神话里的伏羲、女娲(他们都是人脸蛇身)。四周斜坡上则画着各种神话故事。这其实是把佛教和道教的内容合在一起画了,算是当时的一大特色。

莫高窟249窟忍冬莲花平棋(西魏)

仔细看,这里的飞天主要有三种类型:

第一种:西域飞天——带着浓浓的印度味儿

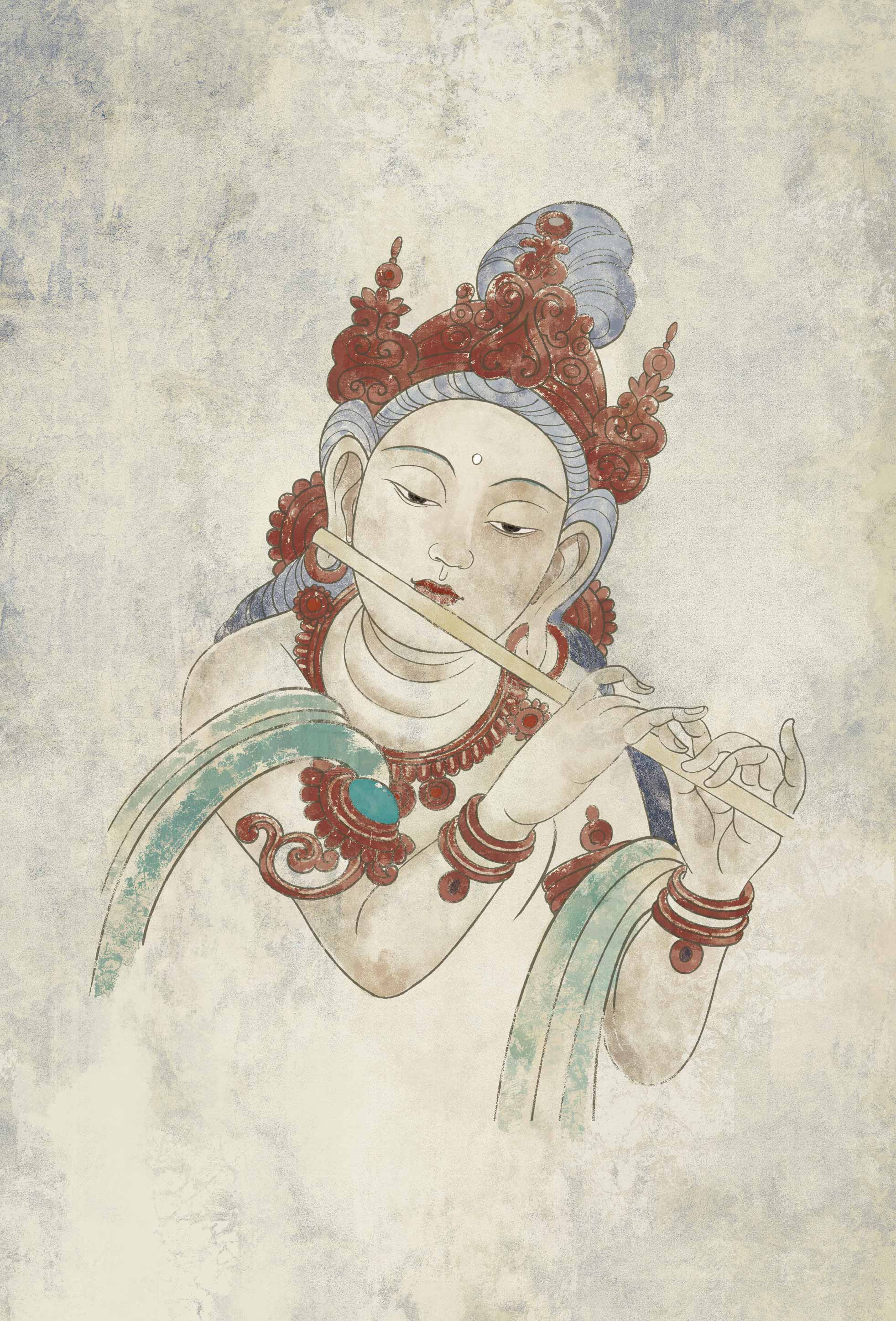

比如在莫高窟249窟,西边佛龛顶上画着两位飞天。她们头上有圆光,戴着印度风格的五珠宝冠,脸型偏长,白鼻梁、白眼圈,上身光着,双腿修长,穿着长裙,披着飘带,飞起来像个“U”字。一个在吹横笛,一个在拍腰鼓,一个往右飞,一个往左飞,身边飘着香花和彩云,动感十足。画法简洁又精准,非常生动。

第二种:中原飞天——清瘦秀美的中国风

莫高窟285窟南壁上方,画了十二位飞天乐伎。她们的脸清瘦秀气,眉眼清晰,是典型的中原“秀骨清像”风格。相对而飞,一边奏乐一边散花,很有韵律感。她们梳着双髻,穿着羊肠裙或牙旗裙,手持琵琶、阮、箜篌、笛子、排箫、腰鼓等乐器。这组飞天不仅美,还真实反映了西魏时期的音乐生活。

莫高窟第228(159窟) 窟·吹横笛乐伎(西魏)

第三种:中国神话的羽人——长着翅膀的仙人

这是中国本土的神仙,传说“千岁不死”,能“羽化升天”。他们的特点是长着翅膀、耳朵很长、手臂有羽毛,脸像野兽,身体像药叉,半裸披巾,在众神之间飞行。不过这种形象在西魏后期就慢慢消失了。

总的来说,西魏时期的飞天,脸型和衣服都越来越有中原风格。画家们用了夸张变形的手法,让壁画特别有艺术感染力,甚至有点像现代艺术的审美。色彩上也变了,不再用厚重的土红底色,而是改用中原绘画的明快着色,代替了西域的凹凸晕染法,所以整体画面显得清爽又鲜活。正因为西域飞天、中原飞天和道教飞仙同时出现在一个洞窟里,和谐共处,所以我们用“三位一体”来形容这个时期飞天的特点,真是再合适不过了。

榆林窟15窟(西夏) 伎乐飞天 吹箫

小贴士:西魏是南北朝的其中一个朝代,佛教艺术正处在吸收外来风格并向中原风格转变的关键期。敦煌是丝绸之路上的重镇,各种文化在这里交汇,飞天形象的变化正是这种文化交流的见证。“飞天”在佛教里是天上的乐神,负责奏乐、散花、供养佛,同时也象征着自由和快乐。