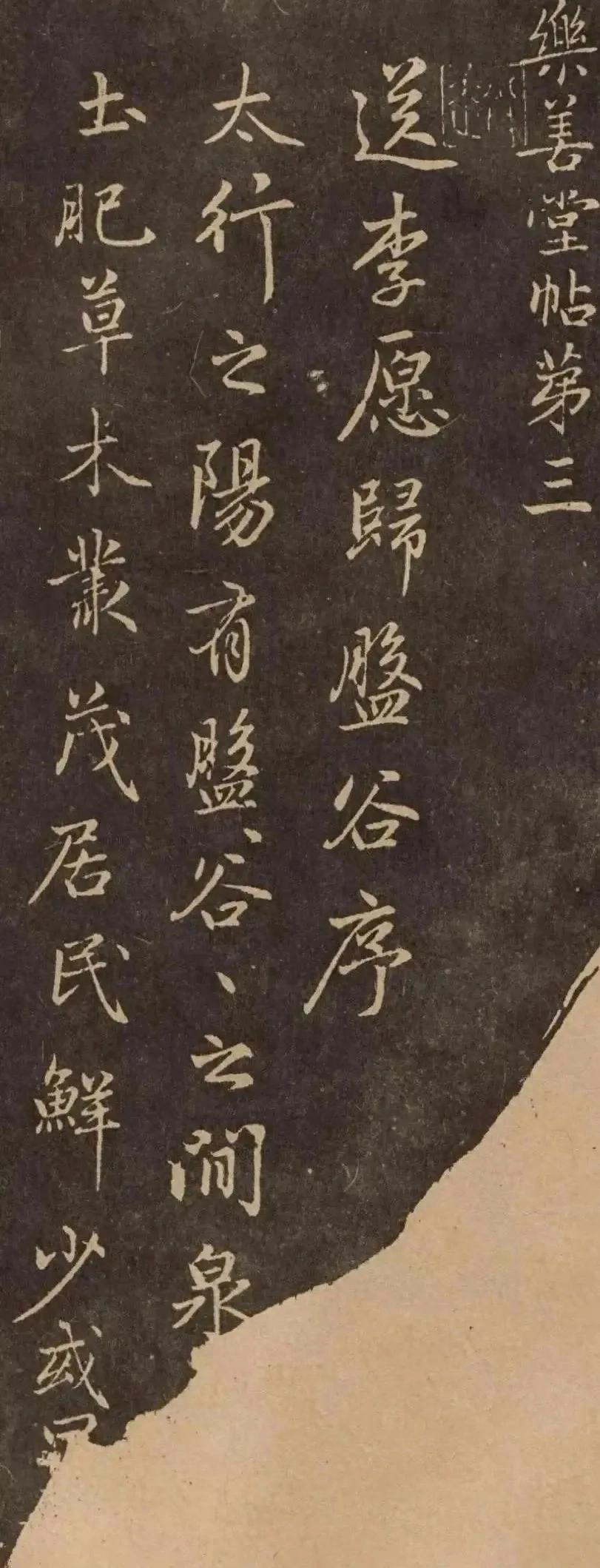

赵孟頫《送李愿归盘谷序》:文书双绝的永恒华章

赵孟頫《送李愿归盘谷序》:文书双绝的永恒华章在书法艺术与文学经典交相辉映的历史长河中,赵孟頫的《送李愿归盘谷序》无疑是一颗璀璨夺目的明珠,它堪称是融文学经典与书法艺术于一体的双绝之作。这一作品所承载的,不仅仅是笔墨线条的精妙组合,更蕴含着深厚的文学底蕴、复杂的文人心境以及跨越时空的文化传播意义。

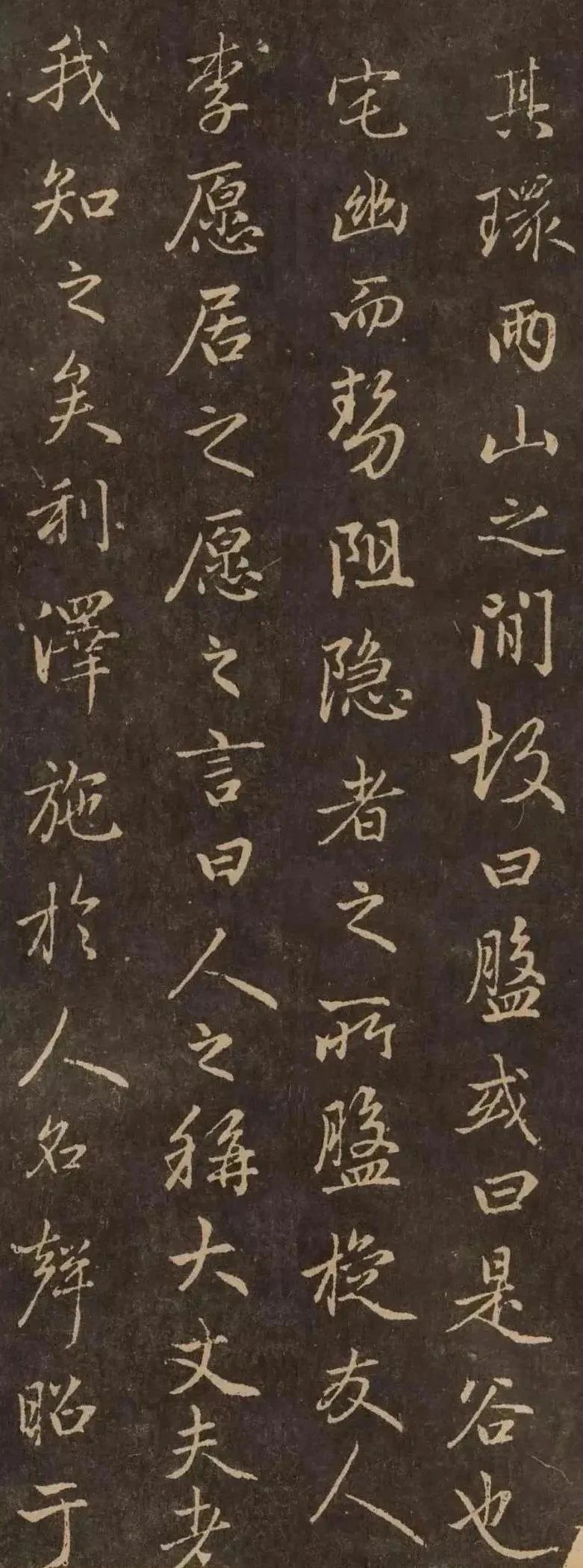

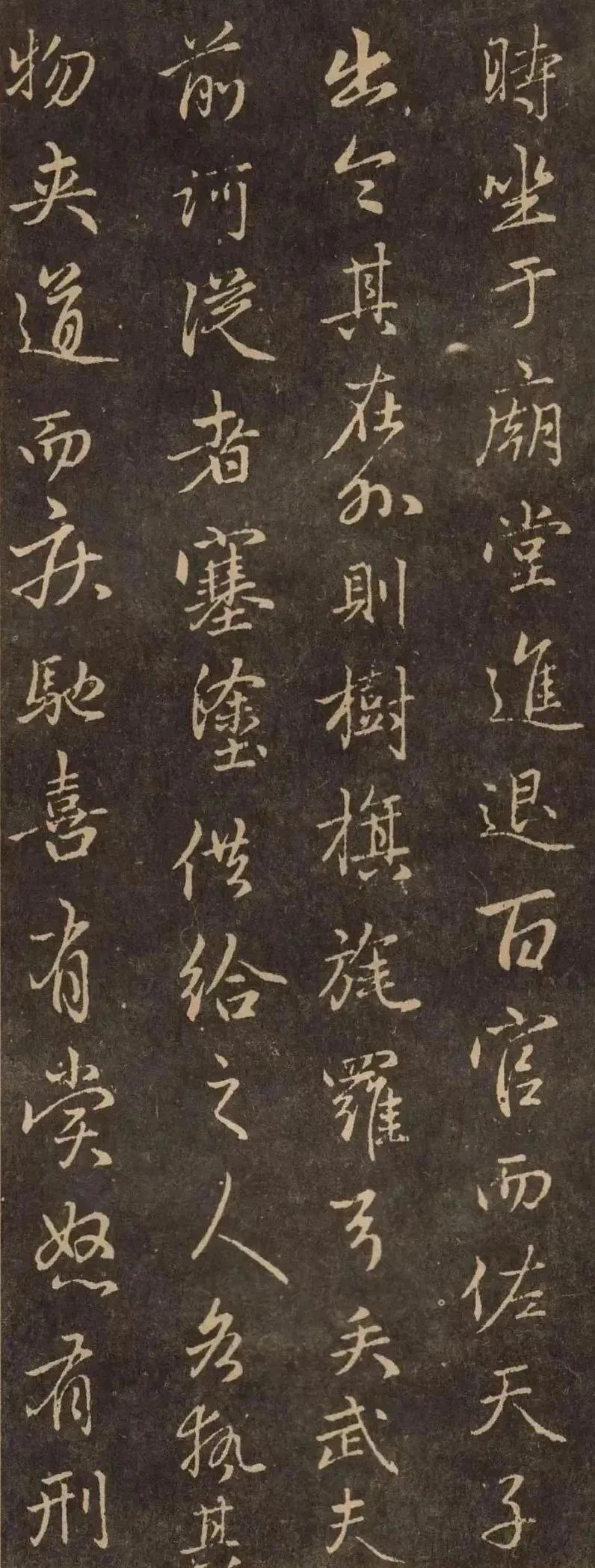

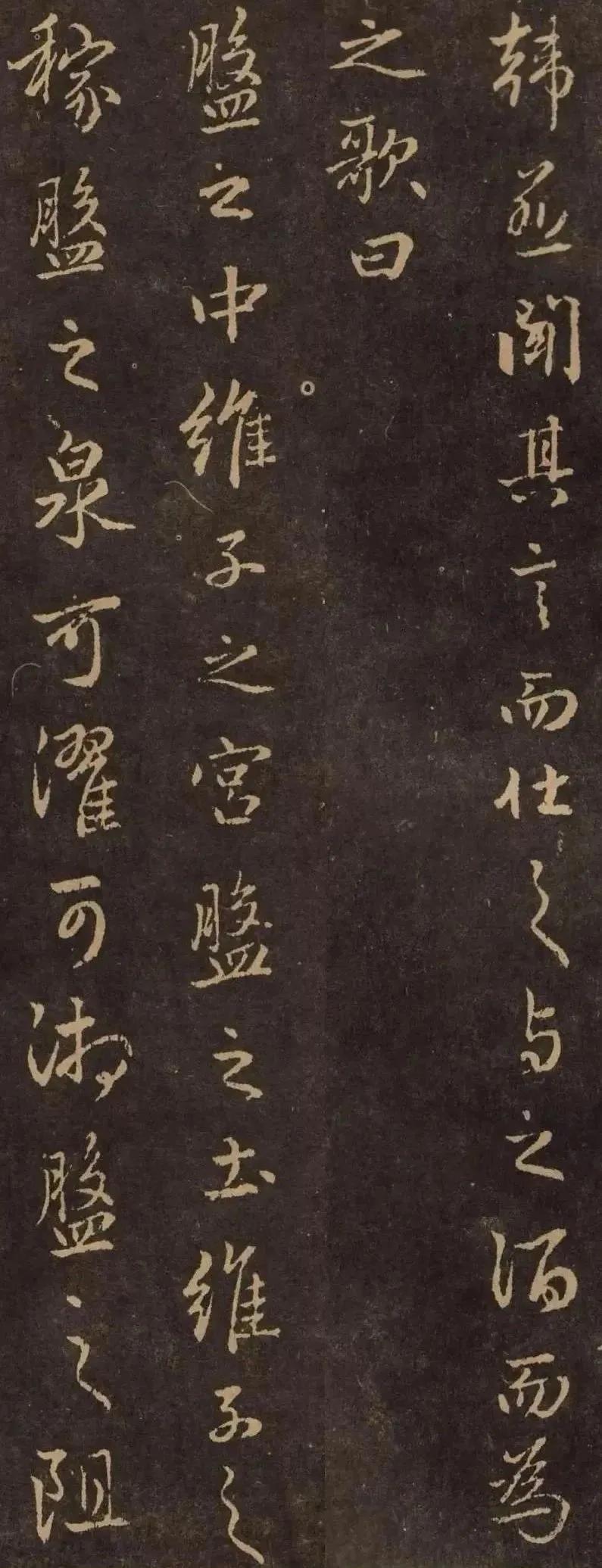

从文学内核来看,赵孟頫此作以韩愈的《送李愿归盘谷序》为蓝本。韩愈的这篇文章,犹如一把犀利的手术刀,深刻地讽喻了当时权贵们的骄奢淫逸、阿谀奉承之态。在那个政治风云变幻、权贵当道的时代,韩愈以其敏锐的洞察力和无畏的批判精神,描绘出了官场的黑暗与腐朽。同时,文章也表达了作者对隐逸生活的向往,盘谷那清幽宁静的山林、自由自在的生活,成为了韩愈心中的一方净土。赵孟頫选择书写这篇文章,并非偶然。他生活在元代这个特殊的历史时期,作为宋室后裔却出仕元朝,内心深处始终交织着仕与隐的矛盾。韩愈文中所表达的情感,恰好触动了他内心最柔软、最纠结的部分,成为了他抒发自我心境的绝佳载体。

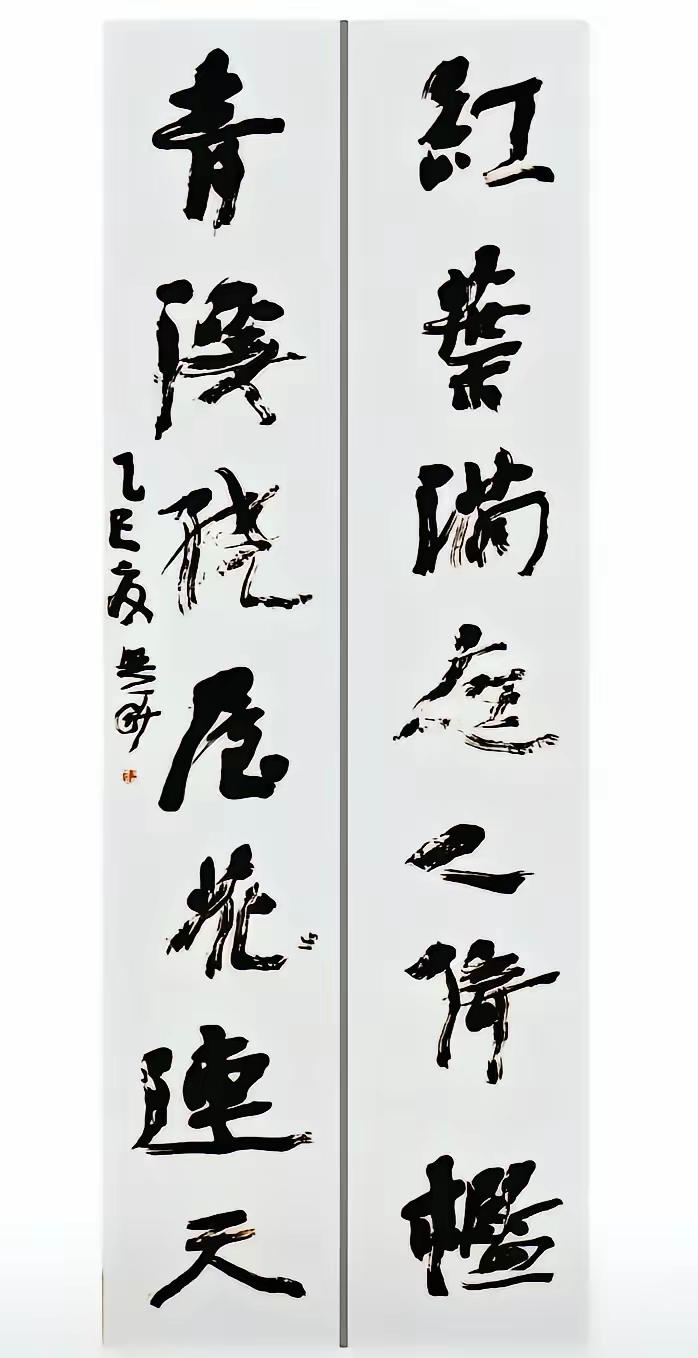

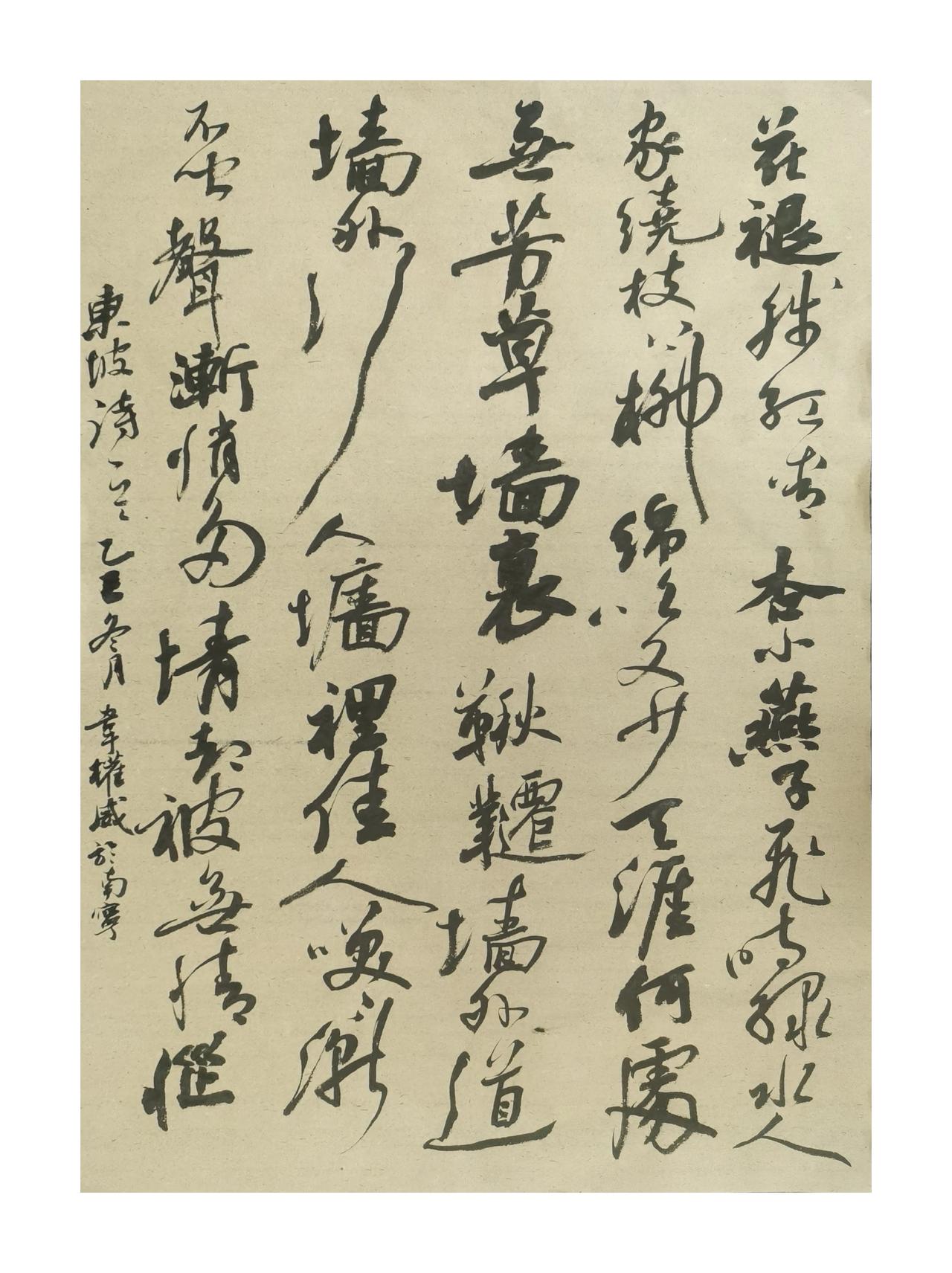

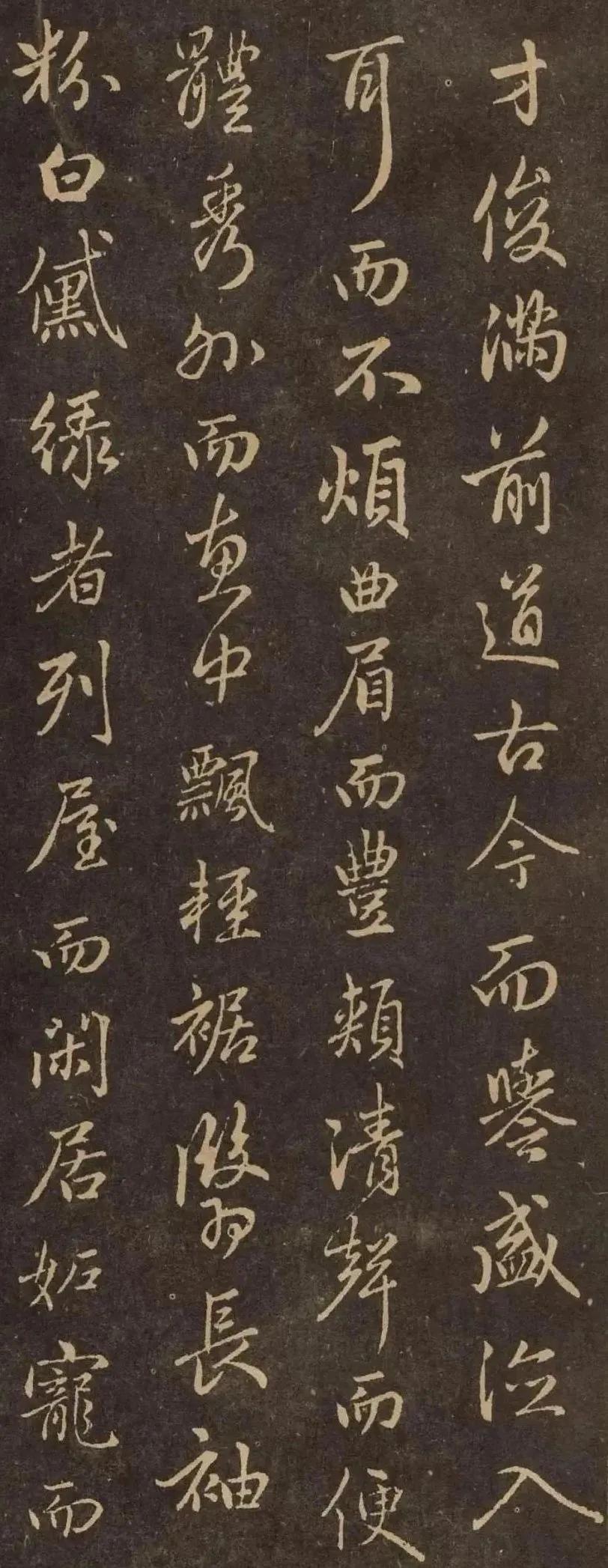

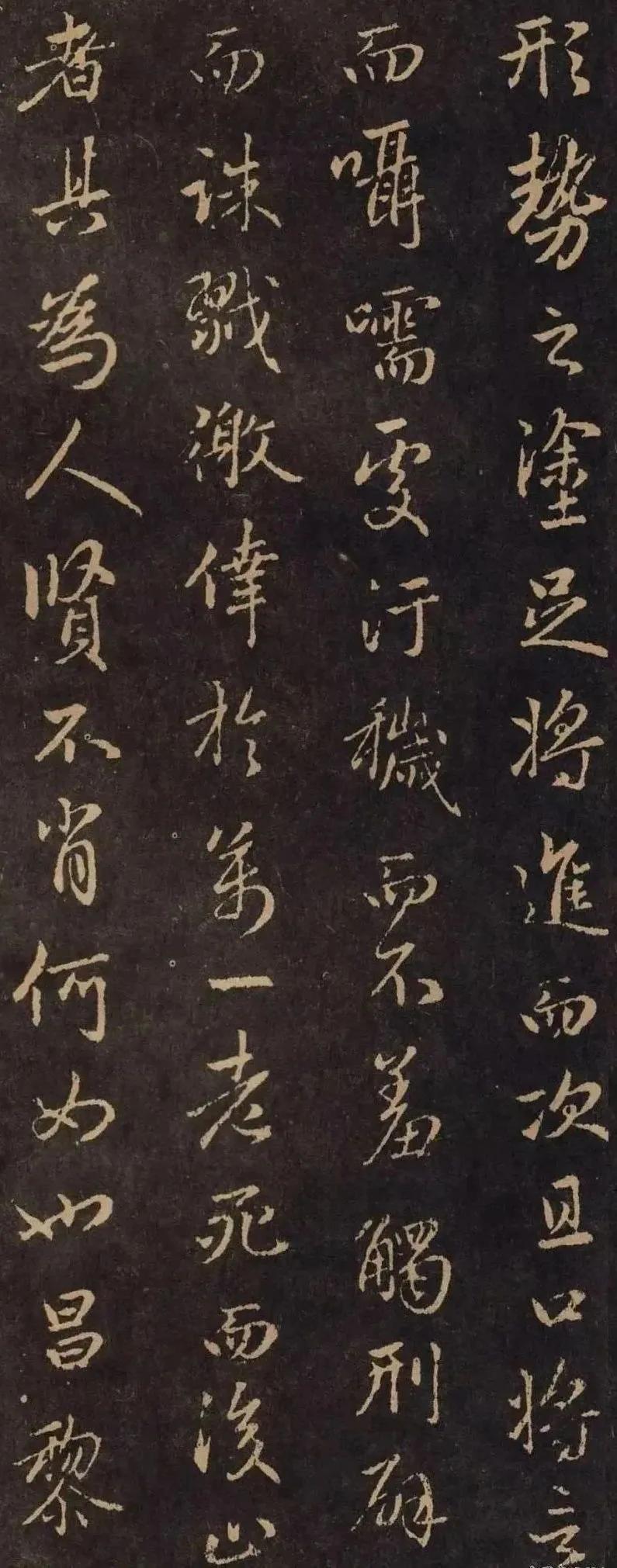

在书法艺术方面,赵孟頫通过精妙的行书笔法,将自己晚年仕隐矛盾的心境展现得淋漓尽致。他的书法,有着柔媚端庄的外显姿态。每一笔画都仿佛经过精心雕琢,线条流畅自然,宛如山间潺潺流淌的溪流,给人一种温婉柔和之感。然而,在这柔美的表象之下,却暗含着晋唐法度的骨力。晋唐时期是中国书法发展的鼎盛阶段,其书法风格严谨规范、刚健有力。赵孟頫深谙晋唐书法的精髓,将其融入到自己的书写之中。例如,在书写“车服不维”这几个字时,笔画舒展大气,犹如官场中的仪仗队伍,整齐而威严,展现出一种华丽与庄重。这不仅是对文字内容的形象表达,更暗示了赵孟頫在官场中所经历的种种荣耀与束缚。而“穷居野处”这几个字,则写得疏朗开阔,笔画之间仿佛透着山林间的逸气,让人仿佛能感受到盘谷山林中清新的空气、幽静的氛围,体现了他对隐逸生活的向往与憧憬。

在墨色运用上,赵孟頫更是独具匠心。墨色的枯润变化,形成了文意与视觉的双重隐喻。当墨色浓重湿润时,笔画饱满有力,给人一种充实、厚重的感觉,可能象征着官场的繁华与喧嚣;而当墨色干枯时,笔画则显得轻盈飘逸,仿佛带着一种超脱尘世的意味,与隐逸生活的闲适相呼应。这种墨色的变化,不仅仅是一种艺术表现手法,更是赵孟頫内心矛盾情感的外在体现。他在官场与山林之间徘徊,如同墨色在枯润之间转换,难以抉择。

赵孟頫以复古书风复兴晋唐传统,这在元代书法史上具有重要的意义。元代书法在一定程度上受到了时代变迁的影响,风格多样但也略显杂乱。赵孟頫倡导回归晋唐书法的正统,他的书法作品成为了复古潮流的典范。他对晋唐书法的深入研究和继承,并非简单的模仿,而是在传统的基础上进行创新和发展。他的书法风格影响了元代乃至后世众多书法家,成为了书法艺术传承与发展的重要桥梁。董其昌对赵孟頫的书法推崇备至,推其为“吴兴不可及”。董其昌是明代著名的书画家和书画理论家,他的评价具有很高的权威性。他的这一评价,不仅是对赵孟頫书法艺术的高度肯定,也进一步提升了赵孟頫作品的艺术价值和历史地位。

《送李愿归盘谷序》不仅是赵孟頫个人心境的表达和书法艺术的展现,它还成为了元代文人“仕隐观”的物质载体。元代文人面临着复杂的政治环境和文化冲突,仕与隐的选择成为了他们内心的一大难题。赵孟頫的这一作品,反映了当时众多文人的共同心声。他们既渴望在官场中有所作为,实现自己的政治抱负;又对官场的黑暗和束缚感到不满,向往着自由自在的隐逸生活。这种矛盾的心理在作品中得到了生动的体现,使得作品具有了深刻的社会文化意义。