小米汽车实现单季度盈利,亮眼财报背后亦有危机

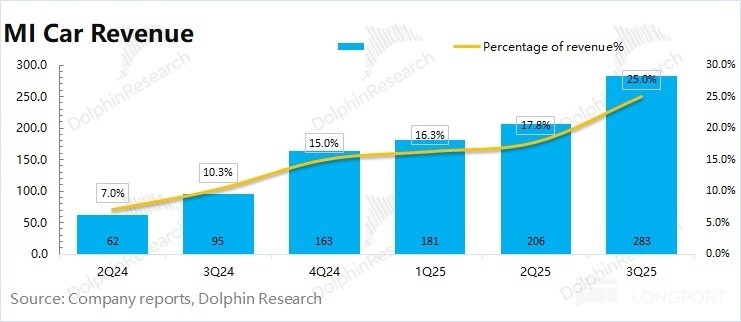

近期,小米发布第三季度财报:集团当期总营收1131亿元,同比增长22.3%;经调整净利润达113亿元,同比增长81%,创历史新高。其中,小米汽车业务实现扭亏为盈,由第二季度亏损3亿元,转为盈利7亿元(智能电动汽车及AI等创新业务合计)。本季度汽车业务收入达290亿元(创历史新高),汽车业务毛利率提升至25.5%,单车均价进一步提升至26万元。

面对亮眼财报,小米集团合伙人、总裁卢伟冰表示:小米汽车业务超出预期,由此验证了小米汽车的产品力与商业模式可行性。

而随着第50万台小米汽车正式下线,雷军也发文表示:这对小米汽车而言,意义非凡。

小米汽车成立仅4年,便实现了单季度盈利,这在造车史上,可以说一个奇迹。若以首车交付为起点,则小米仅用6个季度(18个月),就实现从交付到盈利的跨越,创下国产新势力最快盈利纪录。

目前,新势力当中,实现季度盈利的仅有理想、零跑和小米三家(不考虑传统车企内部孵化的品牌),蔚来和小鹏还在为Q4实现盈利而冲刺。无论从“成立到盈利”还是从“首车交付到盈利”,小米汽车的盈利速度都大幅领先理想(7年5月/2年10月)和零跑(9年6个月/6 年5个月)。

“后发先至”的小米无疑是“新势力当中最快赚钱的车企”,而这一表现也从某种程度上印证了小米用互联网效率造车的核心优势。

当然,说到用互联网思维造车,何止小米一家,“蔚小理”同样是典型代表,但要论品牌势能和发展前景,小米无疑是当下最“炙手可热”的。

不过,正所谓“人红是非多”,小米的蒸蒸日上,其实一直伴随着无数争议。尤其是几起严重交通事故的聚焦和放大,令小米和雷军承受了无数非议和巨大压力。

近期,雷军因为某些网友移花接木和断章取义的操作,一改温和的语气常态,连发多条微博驳斥网上恶意炒作,便是小米遭受多重负面压力的某种映射。

当前,小米汽车业务仍然有约40万辆的积压订单,市场依然呈现“供不应求”的局面。然而,有分析认为,小米每月新增订单已不足2万台,如果小米继续维持4-5千的周订单表现,按照月均交付4万台的节奏,在26年年中就会消耗完这些“积压订单”。若没有新车上市来创造增量,小米汽车很可能会从“供不应求” 的局面,转变成“供过于求”的状态。届时,小米汽车恐怕就没现在这么好卖了。

除此之外,购置税减半政策的实施,以及市场竞争的加剧,也很可能对小米汽车业务产生一定的负面影响。

卢伟冰表示,2026年小米汽车将面临不少压力:“明年购置税补贴政策减半,行业竞争将更激烈,汽车毛利率可能较今年有所回落,难以维持当前优异水平。”

再结合雷军的焦虑和罕见发飙,似乎也找了更合理的解释。

结语:

不出意外的话,小米已经达成了25年交付35万辆的目标,接下来的1个多月,将是小米释放冲量的收官之战。

从去年的13.6万辆,到今年不到11个月就交付35万辆(同比增长超150%),小米以接近三倍的增长,实现了从一个“新手玩家”到“练级高手”的跨越。

尽管小米新增订单有所放缓,但超40万台的积压订单,也够小米再稳稳跑一年了。

然而,没人能躺在过去的功劳簿上一劳永逸,埃安、比亚迪如此,小米也一样。接下来,小米还将有很多硬仗要打,而雷军IP也正面临越来越多的挑战。需要小米和雷军静下心来,认真思考接下来怎么走。