最近,北京迎来了一支特殊的美国代表团,他们不是来谈高科技,也不是来聊金融,而是专程为农业而来。

中方的谈判桌上,坐着商务部的国际贸易谈判代表兼副部长李成钢,这场景透着一股不同寻常的味道。

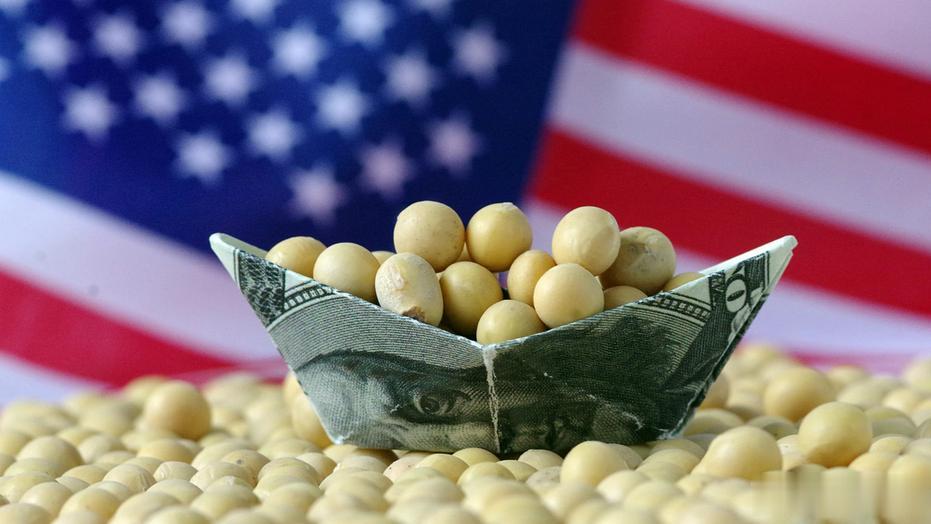

美方代表团此行目标异常明确,甚至可以说有些急不可耐,他们希望中方能亲口许诺,在未来三年里,每年向美国采购2500万吨大豆。

要知道,这个数字可不是小数目,这个数字背后代表着美国农场主们随着收获季到来而日益增长的焦虑。

美国农业困境都知道,美国农业目前正面临着前所未有的困境,这种困境从今年5月开始变得尤为明显,当时,中国突然停止了对美国新产季大豆的采购,这一举动几乎让美国农业界感到震惊。

都知道,在过去的二十多年里,中国一直是美国大豆的最大进口国,去年美国出口的大豆有超过一半是卖给中国的。

如今,中国这一最大买家的“消失”给美国农业带来了巨大的冲击,从农场到港口的整个产业链都受到了严重影响。

美国大豆出口协会的主席甚至不得不向美总统特朗普致信,向他坦言没有任何市场能够替代中国对大豆的巨大需求量。

问题的根本在于,中国已经成为美国农业无法绕过的依赖,而这份依赖正逐渐反向变成对美国的巨大压力,美国的农业产业正在面临前所未有的困难,尤其是大豆的出口停滞,对美国农民来说,损失是难以估量的。

美国想要从中国获取大豆订单,已经不再仅仅是一个生意问题,更是整个农业产业能否继续维持生存的关键。

中国的采购停滞,直接打破了美国长期依赖的市场格局,这也让美方愈加急切地想要恢复对中国市场的出口,而且这样的急迫感背后,隐藏着美国农业的危机和失去市场后的焦虑。

中方回应

中方回应美方一个劲儿抛解决方案、提各种期望,还单方面给中国商品加关税,面对这情况,中国的立场一直很坚定。

今年3月,美国政府拿芬太尼当借口,给所有来自中国的商品都加了10%的关税,中方立马做出反制,而且打得特别准,把关税壁垒直接对准了美国的农产品,尤其是大豆。

美国一方虽然多次提出希望恢复大豆的贸易,但始终没有解决自己造成的关税问题。

更有意思的是,11月1号美国自己单方面说,中国要取消对美国农产品的关税,还会启动2500万吨大豆的采购计划,但这话放出来后,中国官方压根没出面确认过。

这种“官宣”的缺乏支持,意味着美方的想法并不符合实际情况,美方虽然希望中国继续大规模采购大豆,但却没有提出具体的措施来解决困扰两国的关税问题。

美国代表团虽然提出了渴望合作的表态,却没有提出任何实际的解决方案,在此背景下,中方的回应显得更加坚决。

中国说得很明白,要合作就得站在平等的位置上,互相尊重、互相受益才行,不是你单方面提要求、施压就能成的。

中方不仅不接受美方的无理要求,更强调了自身的底线和原则,表明合作必须是双方共同努力的结果,而非仅仅依靠中国的单方面妥协。

中方手中牌越发强大面对美方的急切需求,中国的应对展现了显著的战略主动权,过去,中国的农业依赖于从美国进口大豆,但如今这种依赖已经发生了根本变化。

中国早就拓宽了大豆进口的路子,不再单靠美国了,今年前8个月,中国一共进口了7331.24 万吨大豆,这里面 71.6% 都来自巴西,美国的大豆只占了 22.8% 的份额。

而且俄罗斯、埃塞俄比亚等国家的优质大豆也逐渐进入中国市场,进一步丰富了中国的进口来源。

在国内,中国通过“大豆振兴计划”大力推动国产大豆的生产,目前国产大豆年产量已经稳定在2000万吨以上。

而在需求方面,通过技术创新和生产模式调整,“豆粕减量替代”计划正在逐步取得成果,一些养殖企业成功将饲料中的豆粕比例降低到10%以下,这不仅降低了对大豆的依赖,还有效提升了农业资源的利用效率。

再加上中国充足的粮食储备,这些举措让中国在谈判桌上有了更为强大的底气,中国的农业策略不再依赖于单一的市场,而是形成了多方合作和国内生产的平衡,保证了国家粮食安全和供应的稳定性。

在这种战略背景下,中方对美方的态度显得愈发从容,中国已经不再是依赖美国市场的被动方,而是拥有足够主动权的市场主导者。

中国的贸易态度特别直白:合作得基于平等、互相尊重、彼此受益,要是美方一直不撤销自己搞的关税壁垒,那所谓的 “大豆采购承诺”,顶多就是美方自己一厢情愿的想法而已。

不管怎样,中国的大门始终敞开,但真正的合作需要美方展示实际的诚意和行动,现在的主动权已完全转移,未来的合作,取决于美方是否能够做出切实的改变。