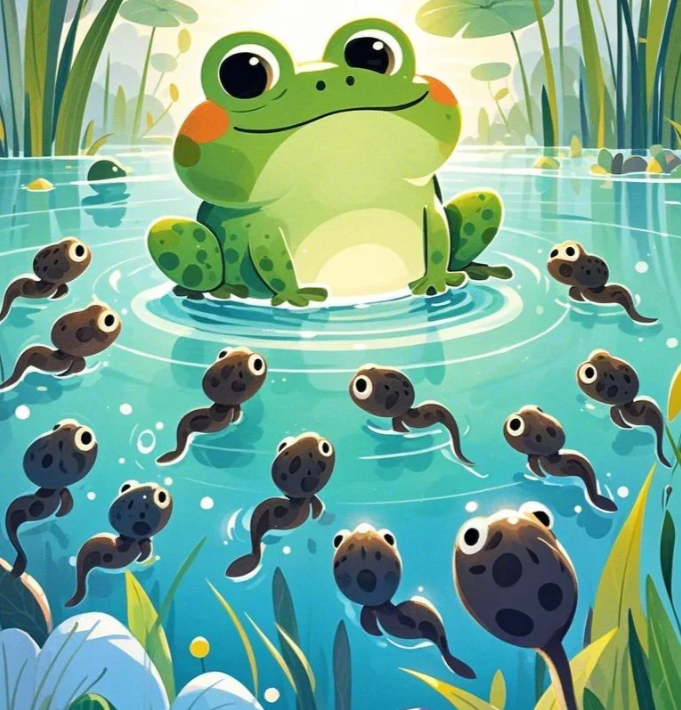

作为中国经典水墨动画,《小蝌蚪找妈妈》用童趣的方式展现了生物发育的科学知识,但背后也潜藏着一个值得探讨的社会议题:为何孩子会默认母亲形象必须与生物学特征绑定?这种认知折射出传统性别教育中怎样的深层逻辑?

**生物学外壳下的性别模板**

故事中,小蝌蚪误认金鱼、螃蟹等为母亲的过程,本可成为探讨多元家庭结构的切入点。然而当最终答案固定在“外形相同的青蛙就是妈妈”时,无形中强化了三个固有认知:母职与生育者必然重叠、性别角色由生理特征决定、家庭结构中父亲角色天然缺席。这种简化处理虽符合两栖动物的生物学规律,却也固化了社会对母亲身份的单一想象。

**儿童读物的隐形教育**

在传统教育语境中,母亲常被塑造为养育者、保护者,其形象多与“温柔”“奉献”等标签紧密捆绑。青蛙妈妈最后出现时,正是以“育儿者”姿态教导蝌蚪生存技能,这与现实中大量父亲参与育儿的社会现实形成割裂。当儿童读物反复强调母职与生理特征的强关联,可能影响孩子对多元化家庭形态的理解。

**跨学科的教育启示**

现代性别教育正呼吁突破生物决定论,倡导儿童认识家庭构成的多样性。蝌蚪找妈妈的故事若加入“为什么爸爸不参与”“其他动物家庭如何育儿”等讨论,既能保持科学叙事,又能培养包容性思维。毕竟,人类社会的家庭角色远比自然界的单亲养育复杂。

这部经典动画提醒我们:儿童教育需要平衡科学性与社会性。在传播生物学知识的同时,如何避免强化性别刻板印象,是当代教育者值得深思的课题。