世界之都日耳曼尼亚(Welthauptstadt Germania)是希特勒计划中的德国首都柏林改造计划,由阿尔伯特·施佩尔负责。

不过世界之都日耳曼尼亚这一个名词并不像大家认为的那样来自于纳粹德国,希特勒和施佩尔也从来没有用过这个词。世界之都日耳曼尼亚来源于1969年一位编辑写在施佩尔的回忆录的简介:

这本书讲述了一个人的一生,他在12年时间以独特而矛盾的身份同希特勒交往,他是世界之都日耳曼尼亚的设计师,是帝国总理府和贝格霍夫元首总部建造者,是技术专家,也是令人惊叹的军备奇迹的组织者,最后是一个意想不到的而又卓有成效的对手。

因此在1969年世界之都日耳曼尼亚这一名词就此诞生了。

不过希特勒确实使用过世界之都这一名词,但主要是指在文化上。希特勒计划通过大规模的建筑艺术建设方案使柏林成为世界之都,从而超越其他大都市。

世界之都日耳曼尼亚的官方名称是帝都建设总体计划(Gesamtbauplan für die Reichshauptstadt)。帝都建设总体计划是纳粹德国所有城市规划工作的顶峰,旨在将第三帝国首都柏林重新设计建设为一个具有代表性的国际文化大都市。

希特勒曾经在《我的奋斗》中提到:与古代相比,今天的城市不再有地标性建筑和骄傲的纪念碑,国家应再次通过其建筑更多地进入公众视野。

1937年希特勒委托建筑师阿尔伯特·施佩尔重新设计柏林(《关于帝国首都建筑总监法令》)。希特勒宣布:

柏林是个大城市,但不是国际大都市。看看巴黎,世界上最美丽的城市!甚至维也纳!这些城市都有宏伟的设计。而柏林只不过是无规则的建筑堆积。我们必须超越巴黎和维也纳。

为此希特勒专门成了一个机构,名为柏林建筑总设计局来负责帝都建设总体计划,由施佩尔领导。

帝都建设总体计划的核心是一个十字轴线,由东西轴线和南北轴线组成,两条轴线在市中心的勃兰登堡门附近的蒂尔加滕地区交汇,轴线中心将建设柏林最大的建筑人民会堂。

此外还会在柏林西郊格鲁讷森林附近建立一座大学城,并在柏林东部和南部建设新的城区。

南北轴线全长40公里为一条景观大道,将成为柏林中轴线。在北面莫亚比特,南面滕普霍夫将建设两座巨大的火车站。火车站将运行高7米,宽6米的高速列车。

南北轴线宽度为120米,中心将建设一个巨大的凯旋门。下图是1939年的规划模型,下面是南火车站,通过南北轴线穿过凯旋门到达人民会堂。

东西轴线上的第一阶段工程在1938年开工,主要在现有道路上进行。当时大会堂(Große Halle)的建设工作已经开始了,但因为战争停工,建设工作只停留挖基坑阶段。

南北轴线上的唯一建筑,旅游之家(Fremdenverkehrs)的外壳已经完工,在战争中安然无恙,在20世纪60年代被拆除。

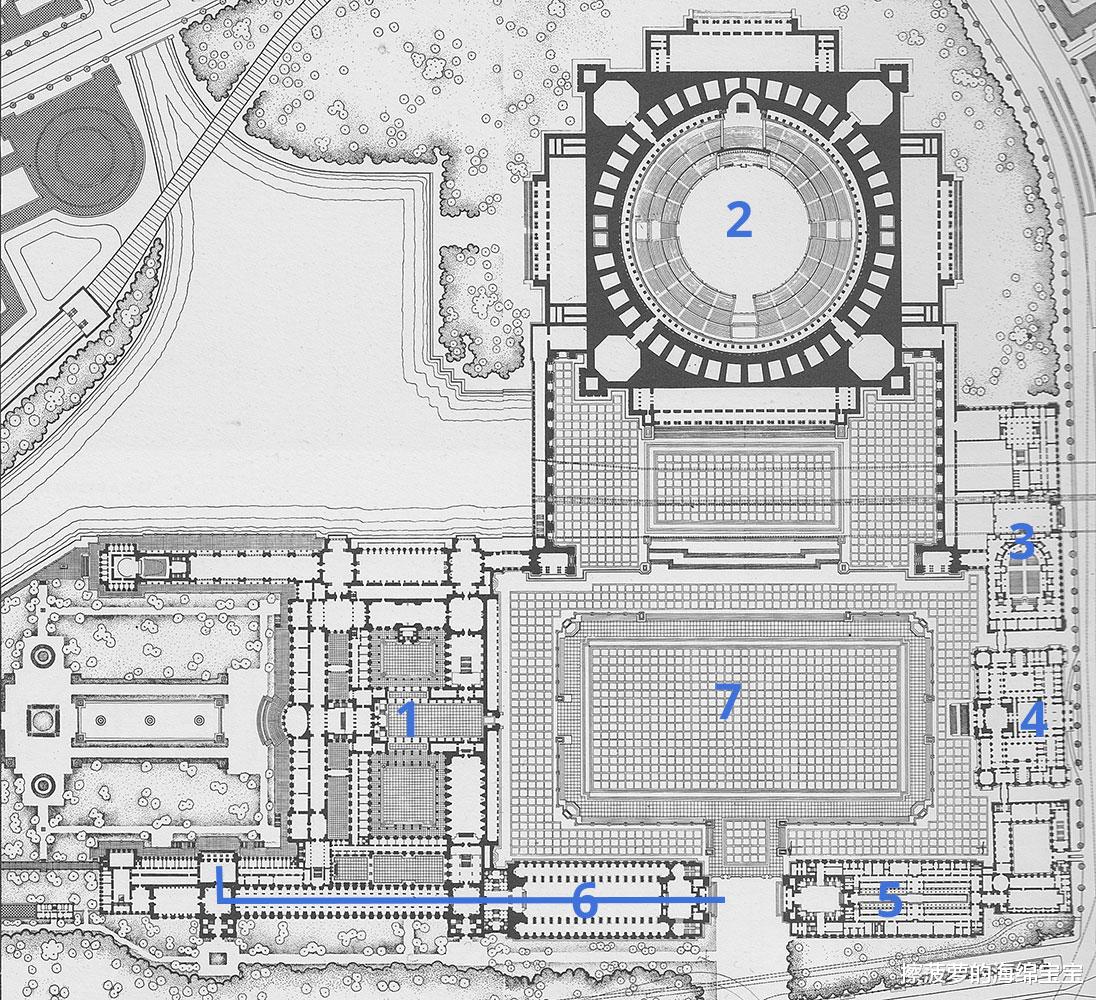

1.元首宫

2.人民会堂

3.大德意志帝国国会(Großdeutscher Reichstag)

4.国会大厦(Reichstagsgebäude)

5.野战灰建筑群

6.新帝国总理府

7.大广场

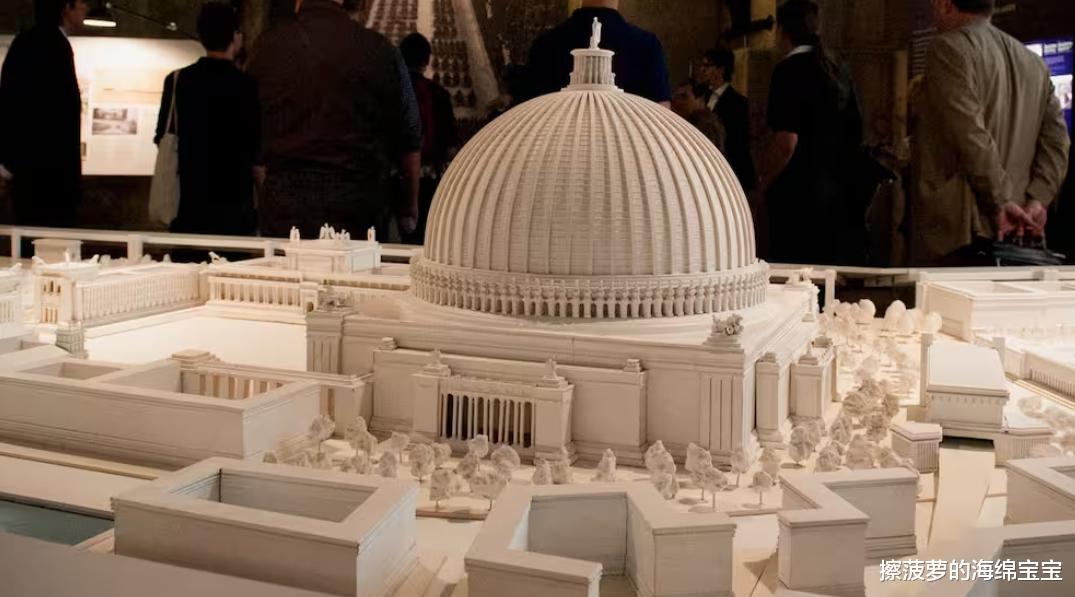

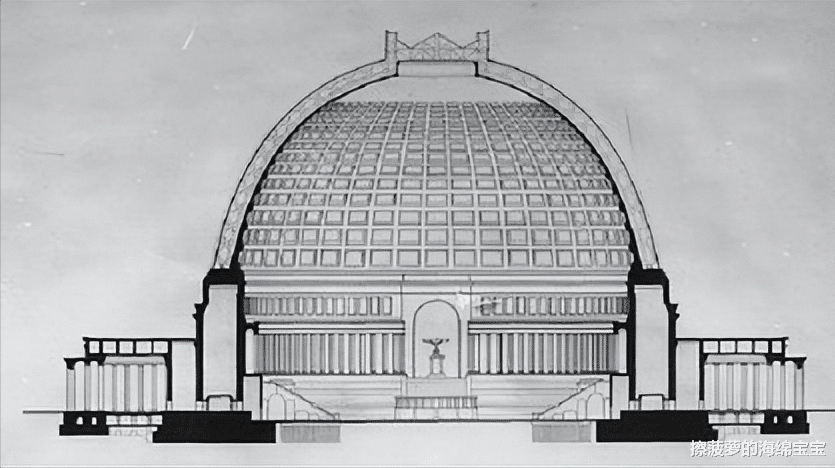

人民会堂人民会堂(Volkshalle)是位于南北轴线最北面的建筑物,又被称为“大会堂”和“荣耀会堂”。这是一座宏伟的圆顶建筑,尺寸之大,以至于柏林其他所有建筑,包括南北中轴线上的建筑都相形见绌。

人民会堂为正方形,长宽为315米,总高290米。人民会堂底部的方形建筑高74米,在离地98米处的穹顶直径为250米,穹顶尺寸之大可以容纳可以容纳哈德良万神庙和圣彼得大教堂的穹顶。

人民会堂的穹顶上面是一个圆柱形塔式天窗,由几根柱子支撑,顶端是一只巨大老鹰,脚踩有纳粹标志的月桂叶花环。1939年希特勒颁布法令,将顶端老鹰改为脚踩地球。

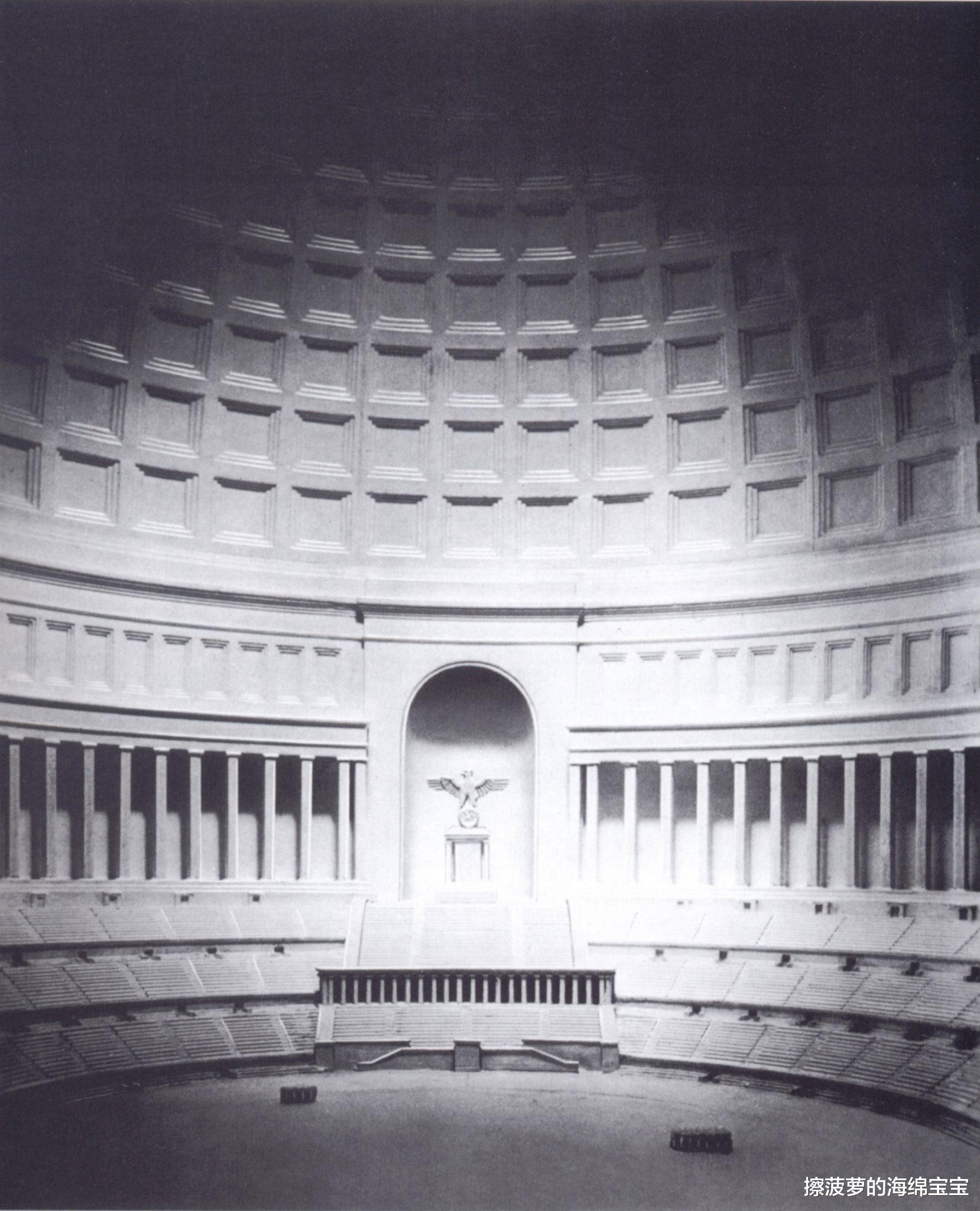

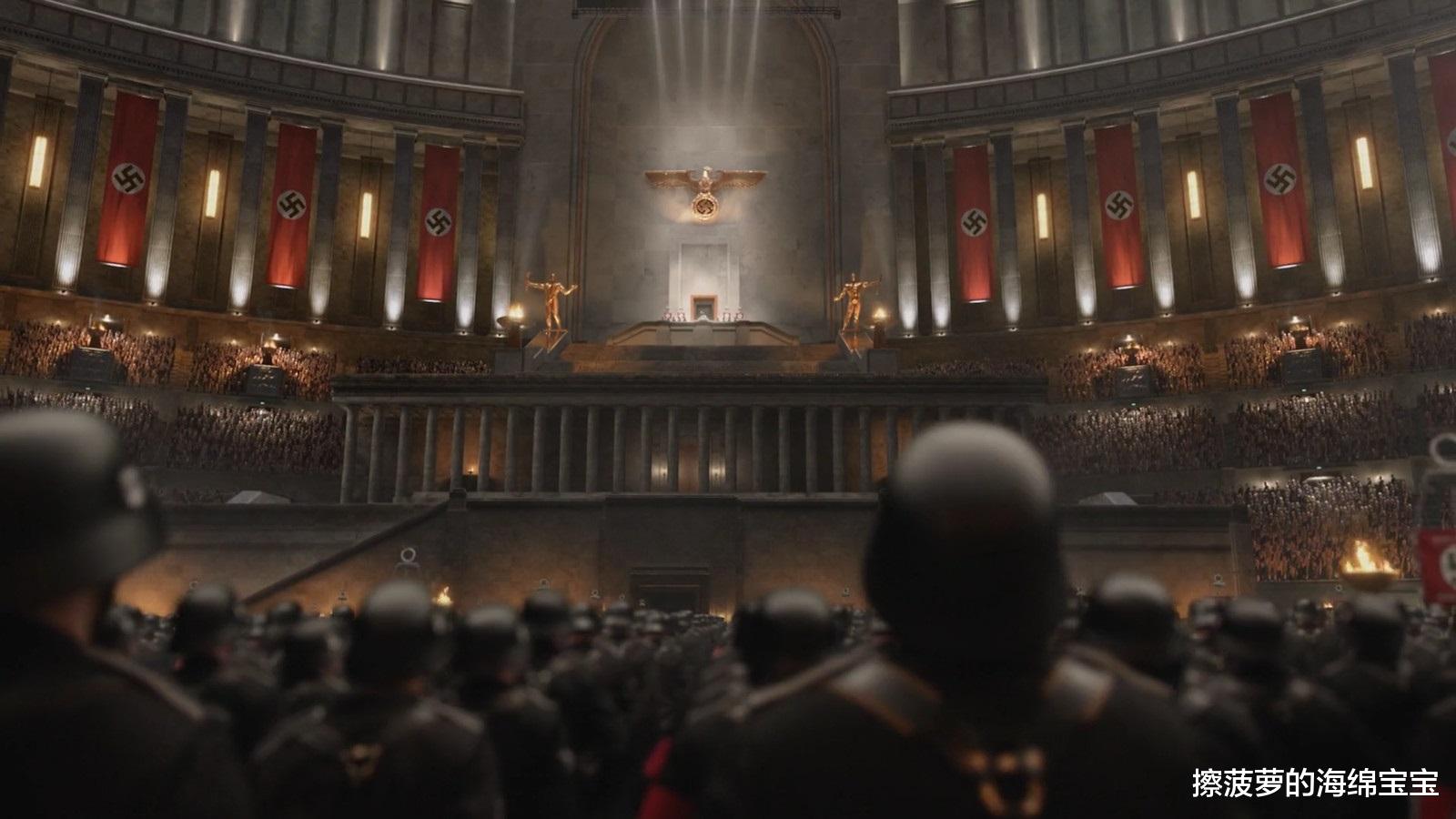

人民会堂是帝国国会(Reichstag)所在地。此外还会举行纳粹党的全国性活动,德国政府重要公告以及其他公开的国家活动。人民会堂内部建筑面积约为38,000平方米,可以容纳容纳18万人聚集。内有一个直径140米的圆形区域,看台分三层一共30米高。看台上部为一百根高24米的矩形大理石柱。中间是一个高50米,宽28米的壁龛,壁龛底部装饰着金色马赛克。壁龛前面唯一装饰镀金的帝国之鹰,鹰身在位于14米高的大理石底座上。壁龛下面是元首讲台。

人民会堂内部结构图

人民会堂的西北斜面设计了一个1200米×400米的大型倒影池,可以让人民会堂穹顶倒映在水中,其水面面积比美国林肯纪念堂倒影池大15倍。下图长方形蓝色部分就是倒影池。

凯旋门(Triumphbogen)全名为日耳曼尼亚凯旋门,高117米,长170米,位于南北中轴线的南部位置,旨在纪念第二次世界大战的胜利。凯旋门的设计参考了法国巴黎凯旋门,但比其更宏伟,凯旋门上面装饰着阿诺·布雷克创作浮雕,里面将会刻上第一和第二世界大战中所有阵亡的德国军人名字。凯旋门是胜利大道(Victory Avenue)起点,从这条大道一直可以通往人民会堂。

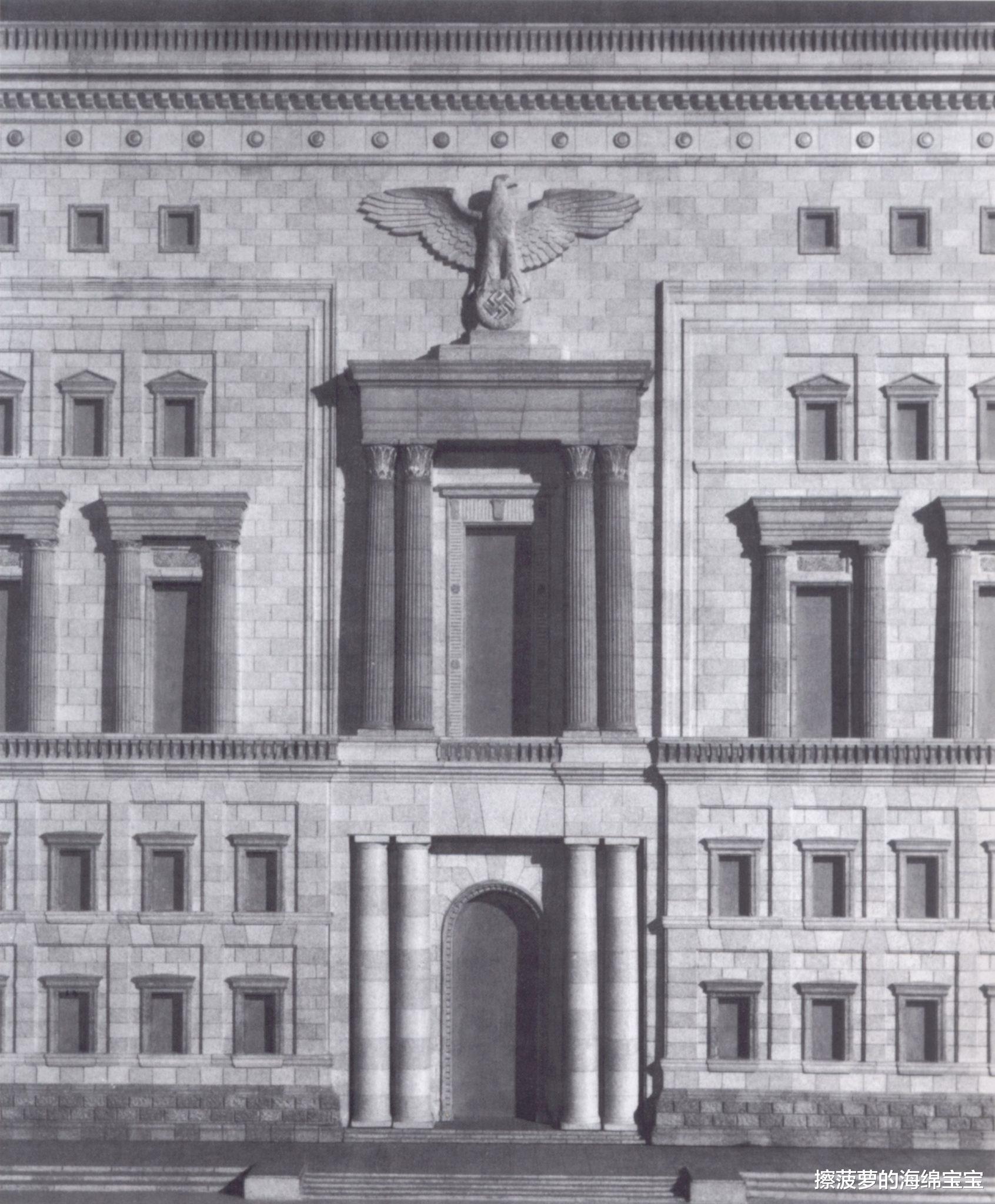

元首宫(Führerpalast)是除了人民会堂外的最重要建筑,这里是希特勒的官邸。早在1938年11月希特勒就开始考虑这座新建筑。希特勒通常在住在老帝国总理府,而元首宫相当于老帝国总理府的1500倍之多,即使尼禄的传奇宫殿黄金屋,面积超过80万平方米,也比不过这座元首宫。元首宫位于柏林市中心,人民会堂的西侧,连通附属的庭院在内共占地200万平方米。

施佩尔的建筑理念借鉴巴洛克式宫殿建筑。在施佩尔回忆录中写道,在元首宫北侧,将建设一个可以容纳400人的大剧院。在元首宫南侧会有一条长达220米的长廊,一直从元首宫入口延伸到希特勒的书房。凡尔赛镜宫长廊为73米,新帝国总理府的大理石长廊为146米,而元首宫南侧长廊为220米,是凡尔赛镜宫长廊的三倍之多。而元首宫花园正面长度为670米,比凡尔赛宫长了近100米。

希特勒在元首宫的书房约为900平方米,建筑理念和帝国总理府元首书房相似,书房靠近花园一侧有个大露台,可以直接通往花园。元首宫的希特勒书房并不是用来工作的,而是用来展示希特勒的权力。

施佩尔详细描述了元首宫的通道:人们穿过34x36米的接待厅,180x67米的圆厅,28x28米的方厅,220米的长廊和28x28米的前庭。

施佩尔和希特勒建造这座建筑目的是为了体现元首的权力和帝国的荣耀,用建筑来表达表达称霸世界的诉求。

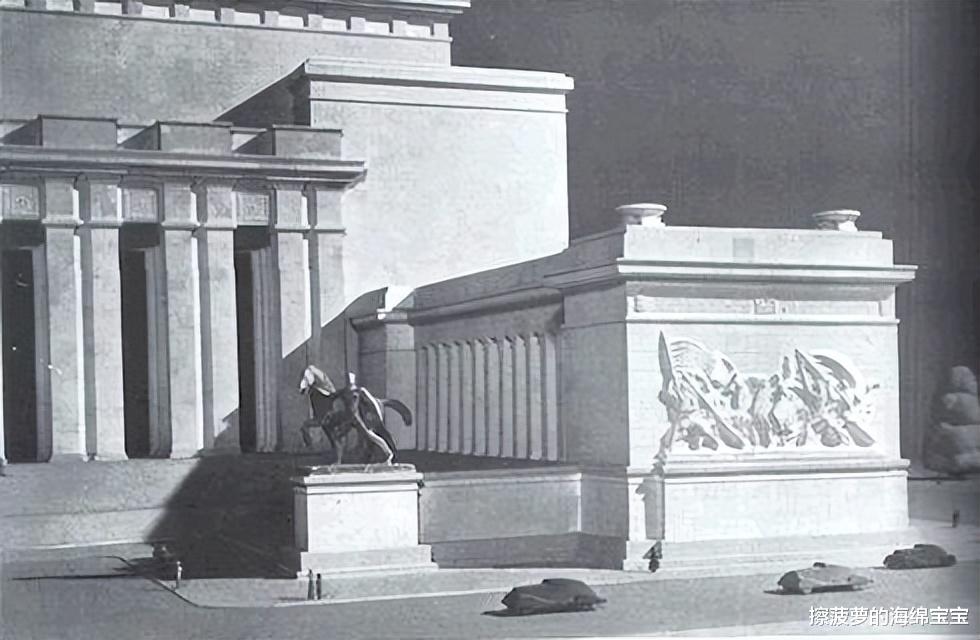

军人会堂军人会堂(Soldatenhalle)是国防军一座博物馆和陵墓建筑物。军人会堂将安葬所有国防军元帅和将军以及战争英雄的遗体。

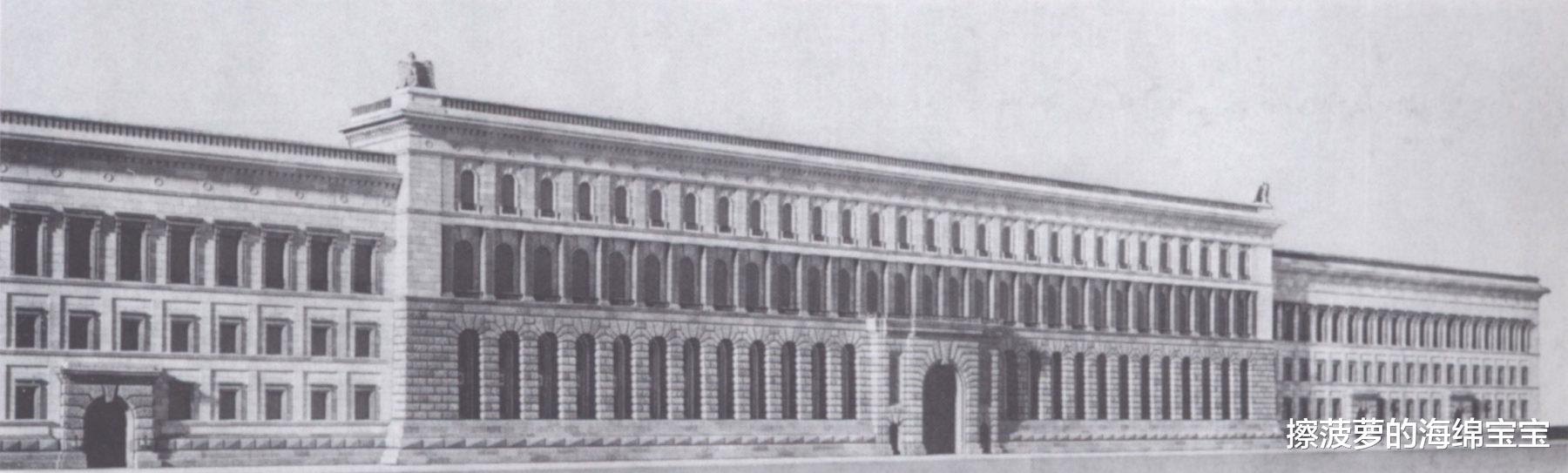

军人会堂建在南北轴线的一侧,正面全长250米,全高75米,总建筑面积为25000平方米。左右两侧有个一个75米长的侧翼建筑,然后在军人会堂正面形成一个广场。根据规划,军人会堂后面就是国防军陆军总司令部大楼。

军人会堂和陆军总司令部大楼总的建筑体积为1,575,000立方米,花岗岩石料总需求为180,000 立方米,墙体体积为300,000 立方米,此外还需要在外部添加96,000 立方米的花岗岩覆层,在内部添加8000立方米的大理石覆层。

站在广场上,就可以看到侧翼建筑,每座宽18米,高6米。上面有阿诺·布雷克创作的浮雕,展示了古代武士,赤身裸体的造型。建筑内侧还有两座人和骏马雕塑。

穿过广场,就可以看到一段台阶,然后可以通向侧翼建筑和军人会堂正面。会堂正面是一排排的双柱支撑,在柱子上方是帝国之鹰装饰。每组双柱之间的距离为5米。穿过双柱后,就可以进入无比空旷的主厅,长220米,宽50米,高63米。在主厅南墙有两座雄鹰雕塑,中间是阿诺·布雷克创作的胜利者雕塑。如果侧翼建筑的浮雕讲述战场的故事,那么胜利者雕塑是宣告最后辉煌的胜利。大厅有个下沉楼梯,将人引向一个三面凹陷的地下室,这里将存放国防军军人的石棺。

野战灰建筑群野战灰建筑群(Feldgrau Haus)是国防军总部建筑群,位于大广场,在军人会堂的后面。野战灰建筑群由一个四方形建筑群构成,内有五座建筑,由一个长方形庭院连接,这五座建筑分别是国防军最高统帅部,陆军总司令部,空军总司令部,海军总司令部和武装党卫军总司令部,还包括国防军各辅助部门办公室,总共有25000名军人,文职和4000多名辅助人员在里面工作。位于中心的国防军最高统帅部大楼共有16层高,四座边楼各有四层高。

旅游之家(Haus des Fremdenverkehrs)是南北轴线中唯一完工的建筑。旅游之家是圆形广场(Runder Platz)一部分。圆形广场是一个星形样式广场,沿着南北轴线穿过波茨坦大街,由建筑师雨果-罗特尔(Hugo Röttcher)和西奥多·迪尔克迈尔(Theodor Dierksmeier)设计,他们在 1936年的建筑设计竞赛中获得了一等奖。

旅游之家只是圆形广场六座大型建筑之一,六座建筑环绕圆形广场。建筑基座为天然石块砌成,主体结构为抹灰,所有檐口和窗框均由天然石块制成。旅游之家从上往下看为梯形建筑样式,面向圆形广场的面为弧形。旅游之家共有七层楼高,第一层(两层高)为圆形拱廊连接的通道,第二层(两层高)为长方形窗户,第三层是小长方形窗户,第四层为小长方形窗户,第五层是小圆形窗户的夹层。

正在施工的旅游之家

1938年6月14日,元首和帝国总理阿道夫·希特勒,宣传部长约瑟夫·戈培尔博士和建筑总监阿尔伯特·施佩尔参与了旅游之家的奠基仪式。

旅游之家一直保留到1962年才被拆除。下图是拆除前的旅游之家。

全文完