2024年秋,洛阳二里头遗址博物馆内,中学生陈阳对着一件绿松石龙形器驻足良久。

这件长70厘米的文物,由两千多片细小绿松石拼接而成,龙鳞清晰,龙角昂扬。讲解员说它可能是夏朝的“王权象征”,陈阳却皱起眉:“可历史老师说,夏朝还没被完全证实。”

这个疑问,早在一百年前就搅动过中国史学界。而解开谜题的钥匙,曾被胡适轻轻放在世人面前。

一、北大课堂上的惊雷:胡适为何敢“腰斩”古史?

1921年的北大课堂,胡适的身影立在讲台中央。他手里攥着一本《尚书》,指节因用力而发白。

“《夏书》通篇都是后世附会!”话音刚落,课堂瞬间炸开。有学生拍案:“司马迁《史记·夏本纪》写得明明白白,您这是质疑太史公吗?”

胡适没有动怒,只是翻开笔记本,露出一行小字:“史学的生命在证据,而非权威。”

此时的胡适,已是新文化运动的旗手。1891年出生的他,20岁赴美留学,师从实用主义哲学家杜威。留美七年,他养成了“凡事求实证”的思维习惯。

1919年,他出版《中国哲学史大纲》,开篇直接从老子、孔子讲起,将夏商周三代古史拦腰截断。这本书半年再版七次,却也引来了一片骂声。

“不是我否认夏朝,是我没胆子认。”面对友人质疑,胡适总是这样回应。彼时的史学界,正处在“信古”与“疑古”的激烈碰撞中。

清末民初,西方实证史学传入中国。顾颉刚提出“层累地造成的古史”理论,认为古史传说会随时间不断丰富,夏朝的故事可能是后人层层叠加的结果。

更致命的是,当时没有一件实物能与夏朝挂钩。大禹治水、启建世袭制、桀亡于妹喜,这些故事全靠文献支撑,找不到半点考古依据。胡适的底气,来自商朝的“复活”经历。他常对学生说:“十几年前,商朝也被骂作神话,甲骨文一出土,谁还敢质疑?”

二、甲骨文的启示:商朝如何从“传说”变“信史”?

1899年的秋天,国子监祭酒王懿荣得了场疟疾。医生开的药方里,有一味叫“龙骨”的药材。

王懿荣是金石学大家,对古物格外敏感。他拿起龙骨端详,突然发现上面刻着细小的纹路,既不像金文,也不是小篆。

“这是古文字!”他立刻派人遍寻京城药铺,以二两银子一斤的高价收购龙骨。短短一年,就收了1500多片。

可惜天不遂人愿,1900年八国联军侵华,王懿荣投井殉国。他收藏的甲骨,后来落到了好友刘鹗手中。

1903年,刘鹗出版《铁云藏龟》,首次将甲骨文公之于世。可这些“天书”没人能懂,连国学大师罗振玉都直言“无从下手”。

转机出现在1917年。王国维在上海寓所里,对着甲骨拓片研究了三个月。他将甲骨上的商王名号,与《史记·殷本纪》逐一比对。

当“太乙”“太甲”“武丁”等名字一一对应时,王国维激动得拍案而起。他在《殷卜辞中所见先公先王考》中断言:“商朝历史,信而有证!”

1928年,殷墟遗址在河南安阳被发现。出土的甲骨文中,不仅有商王祭祖的记录,还有战争、农事的细节,与文献完全吻合。

这件事给了胡适极大启发。1922年,他在《努力周报》上写下:“要证夏朝,便学商朝——地下实物与纸上文献,两相印证。”

这便是胡适的验证办法,简单到只有一句话,却成了考古学家的百年行动纲领。

三、徐旭生的千里寻“夏”:71岁老者的考古执念

1931年,北平的一家茶馆里,徐旭生坐在胡适对面。这位38岁的学者,刚从法国留学归来,主攻考古学。

“先生的办法,我懂了。可夏朝在哪?”徐旭生的问题,也是整个学界的困惑。夏朝比商朝早千年,连大致范围都模糊不清。

胡适指着地图上的豫西、晋南地区:“《史记》说‘伊洛竭而夏亡’,线索就在这里。”

徐旭生记住了这句话。他原本是河南大学的教授,为了寻夏,毅然放下教鞭,加入了考古队。

1936年,徐旭生带队走进豫西。他们沿着伊河、洛河徒步,白天翻山越岭找遗址,晚上在破庙里对照古籍。三个月下来,鞋子磨破三双,只找到几处新石器时代遗址。

“别急,考古是给后人铺路。”抗战爆发后,胡适在重庆见到落魄的徐旭生,拍着他的肩膀安慰。此时的考古工作,已被迫中断。

这一等,就是二十年。1959年,71岁的徐旭生头发已全白。他再次带队来到豫西,这一次,命运终于露出了笑脸。

偃师二里头村的农民,在挖红薯窖时挖到了一块带花纹的陶片。消息传到考古队,徐旭生立刻赶过去。

他蹲在田埂上,捧着陶片看了足足半小时。陶片上的绳纹古朴,胎质厚重,与商朝陶器截然不同。“就是这里了!”老人的声音带着颤抖。

四、二里头的“夏都密码”:实物能否说服质疑者?

二里头遗址的发掘,像打开了一座千年宝库。300万平方米的遗址面积,相当于420个足球场。

考古队员在中心区域发现了大型宫殿基址,夯土台基高达1米,柱洞排列整齐,能清晰看出“前朝后寝”的布局。这是中国最早的宫殿遗址。

更令人震惊的是青铜作坊。出土的青铜爵造型原始,腹部单薄,却开启了中国的青铜时代。考古学家夏鼐断言:“这是中国最早的青铜礼器。”

碳十四测年结果出来后,整个学界都沸腾了。遗址距今3800到3500年,正好对应文献中的夏朝晚期。

可争议并未停止。1977年,考古学家邹衡提出“二里头就是夏都”,立刻遭到反驳。“没有文字,一切都是推测!”质疑者的声音很响亮。

二里头出土的陶器上,只有一些简单的刻画符号。有的像“日”,有的像“月”,却不是成熟的文字,无法与文献中的“夏”直接对应。

这成了最棘手的难题。胡适的验证办法,还差最后一环——文字证据。

转机出现在2002年。考古队员在宫殿遗址的墓葬中,发现了那件绿松石龙形器。龙形器旁边,还有一件青铜铃和一件玉钺。

“这是王权的组合。”考古领队许宏解释,玉钺象征军事权力,青铜铃用于祭祀,龙形器则是图腾。这种礼制组合,与《礼记》中记载的夏礼高度吻合。

2019年,二里头又发现了大型绿松石镶嵌铜牌饰。这种器物在后来的商朝遗址中也有出土,却比二里头的晚了几百年。

“这说明二里头文化传承到了商朝,符合夏商更替的记载。”许宏的话,让支持派多了几分底气。

五、超越“存在与否”:胡适办法的真正价值

2023年,“考古中国”项目发布二里头最新成果。报告称:“二里头是中国最早的王朝都城,为夏史研究提供了关键实物。”

但争议仍在继续。有学者坚持:“没找到‘夏’字,就不能100%确定。”支持者则反驳:“商朝早期也没多少文字,不能双重标准。”

其实,胡适早就想到了这一点。1926年,他在给学生的信中写道:“证古史不必拘于文字,器物、都城、礼制,皆可为证。”如今,考古学家在晋南发现了陶寺遗址。这座距今4300到3900年的遗址,有大型城址、观象台,还有刻着“文”“尧”字样的陶片,可能是夏朝早期都城。

登封王城岗遗址也有新发现。这里出土的城墙残垣,经碳十四测年,与大禹治水的年代基本吻合,印证了《史记》中“禹都阳城”的记载。

“夏商周断代工程”更将夏朝年代定在公元前2070年到公元前1600年。虽然仍有争议,但证据链已越来越完整。

顾颉刚晚年回忆:“胡适先生的‘找证据’,把我们从书斋拉到了田野。”在胡适之前,史学研究全靠文献;在他之后,考古成了古史研究的核心手段。

这种转变,才是胡适办法的真正价值。他不是要否定历史,而是要建立一种“不盲从、不臆断”的实证精神。

六、博物馆里的答案:最好的历史是“未完待续”

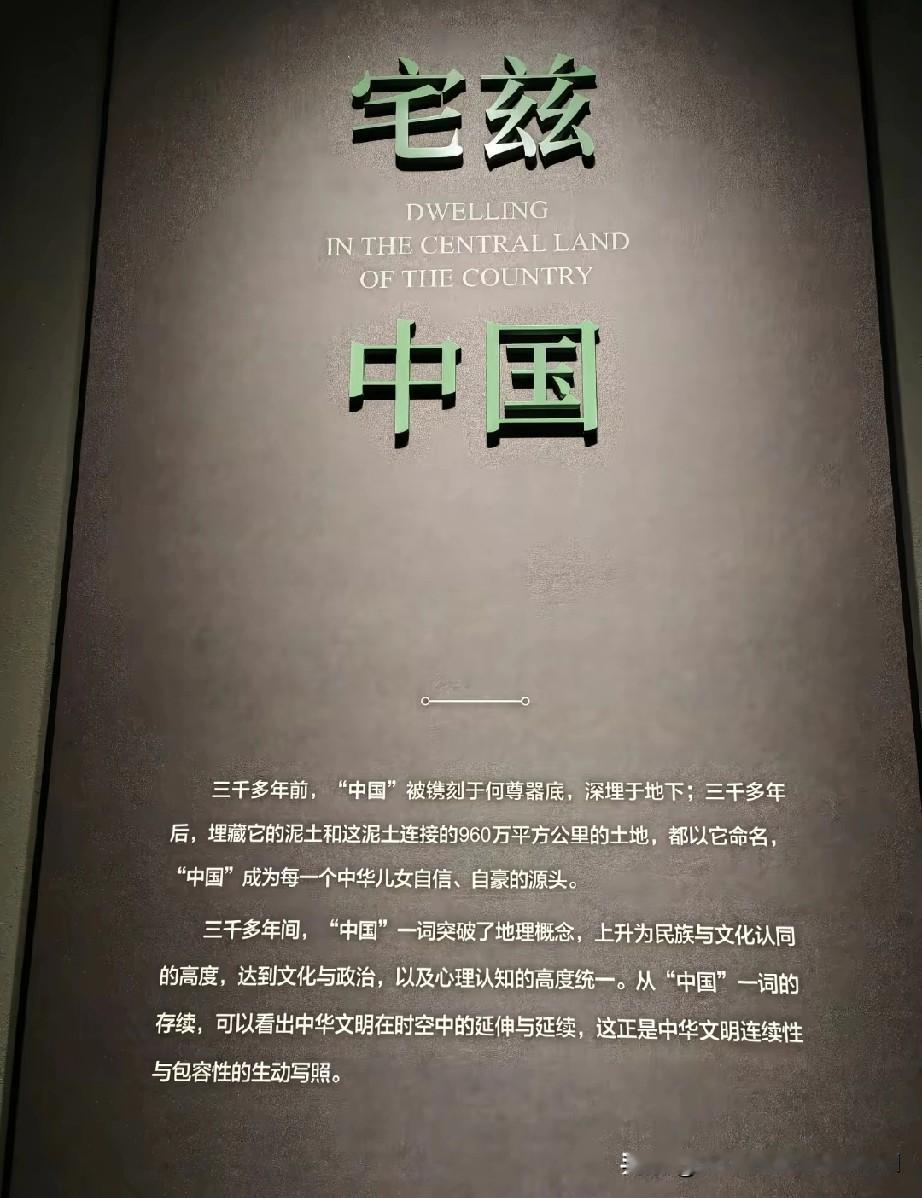

2024年,二里头遗址博物馆开馆。展厅里,绿松石龙形器被放在最显眼的位置,旁边的屏幕上,播放着考古发掘的全过程。

陈阳再次来到这里,这一次,他带着历史课本。课本里写道:“二里头遗址为探索夏朝提供了重要线索,中国早期国家的形态已初步显现。”

讲解员笑着说:“我们现在找不到‘夏’字,但这些文物本身,就是会说话的历史。”

在博物馆的留言本上,有一行稚嫩的字迹:“原来历史不是标准答案,而是不断寻找答案的过程。”

胡适没能亲眼看到二里头的发掘。1962年,他在台北病逝,临终前还在翻阅甲骨文拓片。他曾说:“我的办法,要靠几代人来实践。”

如今,考古队仍在二里头工作。新的探方不断开挖,更多的文物正在重见天日。或许某天,刻着“夏”字的甲骨会突然出现,给这个百年争议画上句号。

但这已经不那么重要了。当我们站在二里头的宫殿基址上,触摸着三千多年前的夯土,就能感受到一个早期王朝的气息。

这种气息,藏在绿松石龙的鳞片里,藏在青铜爵的纹路里,也藏在胡适那本写着“求实证”的笔记本里。

结语:实证精神照亮文明长河

从胡适在北大课堂上的呐喊,到徐旭生踏遍豫西的足迹;从甲骨文的破译,到二里头的发掘,百年间,中国人用实证精神,一点点唤醒沉睡的历史。

夏朝是否存在,或许还有待更多证据。但比答案更重要的,是寻找答案的过程中,我们所坚守的严谨与求真。

那些埋在地下的文物,那些写在纸上的文献,那些学者们的执着与坚守,共同构成了中华文明的基因。

正如二里头遗址的考古领队许宏所说:“我们不必急着给夏朝下结论,因为最好的历史,永远是未完待续。”而这条探索之路,还将继续延伸下去。