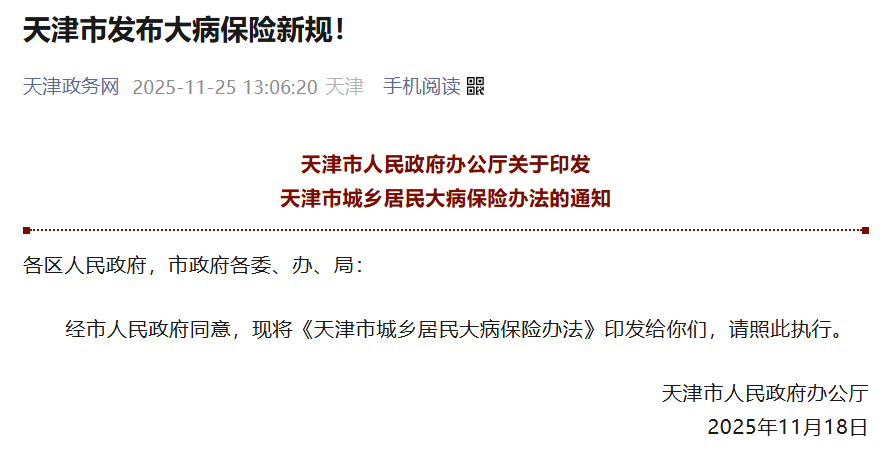

近日,天津市人民政府办公厅印发《天津市城乡居民大病保险办法》(以下简称《办法》)。《办法》明确:

本市居民大病保险起付标准为上一年度发布的全市居民人均可支配收入的50%,最高支付限额为上一年度发布的全市居民人均可支配收入的6倍。分段设置支付比例:高于起付标准、低于上一年度发布的全市居民人均可支配收入2倍(含)的部分,支付比例为65%;高于上一年度发布的全市居民人均可支配收入2倍、低于4倍(含)的部分,支付比例为70%;高于上一年度发布的全市居民人均可支配收入4倍、低于最高支付限额的部分,支付比例为75%。具体标准由医疗保障经办机构根据本条规定逐年确定后发布。

对本市特困人员、最低生活保障家庭成员、最低生活保障边缘家庭成员等符合规定的医疗救助对象,实行居民大病保险倾斜支付政策,居民大病保险起付标准降低至普通参保人员的50%,支付比例在普通参保人员各段支付比例基础上提高5个百分点,并取消最高支付限额。残疾退役军人、享受国家定期抚恤补助的优抚对象(指医疗补助人员)和其他重度残疾人等参照居民大病保险倾斜支付政策执行,所需资金按原渠道解决。

对符合连续参保和零报销激励条件的人员,按照本市有关规定提高次年居民大病保险最高支付限额。对涉及欺诈骗保的参保人员,按照有关规定进行处罚,并提高其次年居民大病保险起付标准,其中:查处金额低于1000元的,起付标准提高1000元;查处金额高于1000元的,按照查处金额提高起付标准,每次起付标准提高的金额累加,直至发生居民大病保险报销后清零。

《办法》全文如下↓

天津市城乡居民大病保险办法

第一章 总则

第一条为进一步完善本市城乡居民大病保险(以下简称居民大病保险)制度,健全多层次医疗保障制度体系,减轻参保人员大病医疗费用负担,根据《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》(国办发〔2015〕57号)等文件精神和国家医保局、财政部关于规范居民大病保险管理有关工作部署,结合本市实际,制定本办法。

第二条本办法所称居民大病保险是指对城乡居民基本医疗保险(以下简称居民医保)参保人员发生的符合规定的高额医疗费用给予进一步保障的制度性安排。

第三条本办法适用于本市行政区域内居民大病保险的筹资核算、待遇保障、经办服务、资金运行、监督管理等工作。

第四条加强居民大病保险制度与居民医保、医疗救助、商业健康保险等制度有序衔接,发挥协调互补作用,形成保障合力。

第五条医疗保障行政部门负责居民大病保险统筹管理工作。

财政部门负责对居民大病保险的收支、管理等情况实施监督。

卫生健康部门加强对定点医疗机构及医务人员医疗服务行为的监督和管理。

第二章 筹资核算和待遇保障

第六条居民大病保险年度筹资金额根据筹资标准和参保人数确定,在居民医保基金中筹集,随着居民医保筹资标准提高、基金规模扩大,逐步将居民大病保险年度筹资金额过渡到居民医保年度筹资金额的6%左右。具体筹资标准由市医疗保障行政部门会同市财政部门等确定。

第七条本市居民医保参保人员在享受居民医保待遇期间,在定点医药机构发生高额医疗费用,经居民医保按规定支付后的住院、门诊慢特病和国家医保谈判药品“双通道”管理机制政策范围内个人负担的合规医疗费用,纳入居民大病保险保障范围。

第八条加强居民大病保险与基本医疗保险合规医疗费用目录的衔接,本市基本医疗保险政策范围内药品、医疗服务项目和耗材等先行自付费用,以及超过医保支付标准的自付费用,居民大病保险支付政策与居民医保保持一致,引导参保人员合理使用医药服务。

第九条本市居民大病保险起付标准为上一年度发布的全市居民人均可支配收入的50%,最高支付限额为上一年度发布的全市居民人均可支配收入的6倍。分段设置支付比例:高于起付标准、低于上一年度发布的全市居民人均可支配收入2倍(含)的部分,支付比例为65%;高于上一年度发布的全市居民人均可支配收入2倍、低于4倍(含)的部分,支付比例为70%;高于上一年度发布的全市居民人均可支配收入4倍、低于最高支付限额的部分,支付比例为75%。具体标准由医疗保障经办机构根据本条规定逐年确定后发布。

对本市特困人员、最低生活保障家庭成员、最低生活保障边缘家庭成员等符合规定的医疗救助对象,实行居民大病保险倾斜支付政策,居民大病保险起付标准降低至普通参保人员的50%,支付比例在普通参保人员各段支付比例基础上提高5个百分点,并取消最高支付限额。残疾退役军人、享受国家定期抚恤补助的优抚对象(指医疗补助人员)和其他重度残疾人等参照居民大病保险倾斜支付政策执行,所需资金按原渠道解决。

第十条对符合连续参保和零报销激励条件的人员,按照本市有关规定提高次年居民大病保险最高支付限额。对涉及欺诈骗保的参保人员,按照有关规定进行处罚,并提高其次年居民大病保险起付标准,其中:查处金额低于1000元的,起付标准提高1000元;查处金额高于1000元的,按照查处金额提高起付标准,每次起付标准提高的金额累加,直至发生居民大病保险报销后清零。

第十一条参保人员异地就医发生的医疗费用,符合本市异地就医有关规定的,按规定享受居民大病保险待遇。

第十二条居民大病保险筹资和待遇水平,按照国家有关要求,根据本市经济社会发展水平、居民医保基金运行情况等适时进行调整,由市医疗保障行政部门会同市财政部门等提出具体方案,报市人民政府批准后执行。

第三章 经办服务

第十三条医疗保障经办机构提供居民大病保险经办服务。医疗保障经办机构应当健全经办规程,优化服务流程,加强费用审核,做好基金管理,提高经办服务效能,并按要求定期向国家医保局报告本市居民大病保险运行情况。

第十四条居民大病保险经办服务执行全市统一的定点医药机构协议管理和药品、医疗服务项目、耗材目录管理等政策。

第十五条参保人员发生的符合居民大病保险报销有关规定的医疗费用,实行“一站式”联网结算,为参保人员提供方便快捷的结算服务。

第十六条定点医药机构应当及时完整上传参保人员发生的全部医疗费用。居民大病保险医疗费用由医疗保障经办机构连同居民医保及其他相关医疗费用一并审核支付。

第十七条医疗保障经办机构应当建立健全居民大病保险业务、财务、资金安全和风险管理制度,加强全流程规范管理。

第十八条加强对大病困难群众诊疗情况和费用负担的关心关注,除癌症、精神障碍、肾透析、放化疗等确需频繁住院或者门诊诊疗的情况外,对于医疗救助对象1年内住院3次及以上的,所在区医疗保障行政部门要予以重点关注,对于1年内住院5次及以上的,市医疗保障行政部门要予以关切。其他困难群体关心关爱按照本市有关规定执行。

第四章 资金运行

第十九条居民大病保险资金实行单独核算、专项管理、专款专用,并纳入社会保险基金财政专户管理。

第二十条坚持收支平衡原则,加强居民大病保险收支计划管理。医疗保障经办机构根据居民医保参保人数、居民大病保险筹资标准、居民大病保险资金支出等情况,合理编制收支计划,坚决杜绝赤字运行。

第二十一条规范居民大病保险资金财务管理,居民大病保险资金支出纳入居民医保基金统一申报。

第二十二条参保人员发生的居民大病保险相关医疗费用,按照本市区域点数法医疗保障总额预算管理有关规定执行。

第二十三条医疗保障经办机构结合居民大病保险资金支出情况,按照基本医疗保险基金预付金有关规定,合理确定预付金的基础规模,减轻定点医药机构运行压力。

第五章 监督管理

第二十四条医疗保障经办机构应当加强对定点医药机构服务协议履行情况的管理。定点医药机构申报的居民大病保险违规医疗费用,医疗保障经办机构不予支付。

第二十五条医疗保障经办机构要加强居民大病保险运行分析,及时对居民大病保险资金使用情况进行风险预警,实现居民大病保险稳健运行。

第二十六条常态化开展高额医疗费用负担患者监测预警,确保大病医疗费用合法合规。对存在违法违规行为的,按规定对有关机构及个人予以行政处罚或移交有关部门依法依规处理。

第二十七条医疗保障行政部门根据职责开展居民大病保险监督检查等行政执法工作。

第二十八条医疗保障行政部门应当加强对纳入居民大病保险支付范围的医疗服务行为和医疗费用的监督,规范医疗保障经办业务,依法查处违法使用居民大病保险资金的行为。

第二十九条医疗保障行政部门、医疗保障经办机构要采取多种方式加强居民大病保险宣传和政策解读,及时将居民大病保险筹资标准、待遇水平等情况向社会公开。

第三十条鼓励支持单位和个人对居民大病保险领域的违法违规行为进行举报,经查证属实的按照有关规定给予奖励,对举报人的相关信息予以保密。

第三十一条医疗保障经办机构、定点医药机构以及参保人员等存在违法违规行为,属于医疗保障服务协议约定内容的,按照协议约定进行处理;属于法律、法规、规章等明确的行政处罚规定范畴的,依法依规予以行政处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六章 附则

第三十二条本办法由市医疗保障行政部门负责解释。

第三十三条本办法自2026年1月1日起施行,有效期5年。