“你好,我是王维亮。”一双滚烫、有力的手握住了记者的手。“车间里有点呛吧?我们去办公室聊”,王维亮边说边摘下防护面罩,汗水顺着他的脸颊不断滴落。

时钟指向下午5点,在大部分人下班后,中国船舶大连造船装备公司电焊工王维亮更忙了,“我现在带徒弟了,白天要带学员培训,下班后,我自己也要‘精进’训练几小时,手不能停,要不技艺就生疏了。”

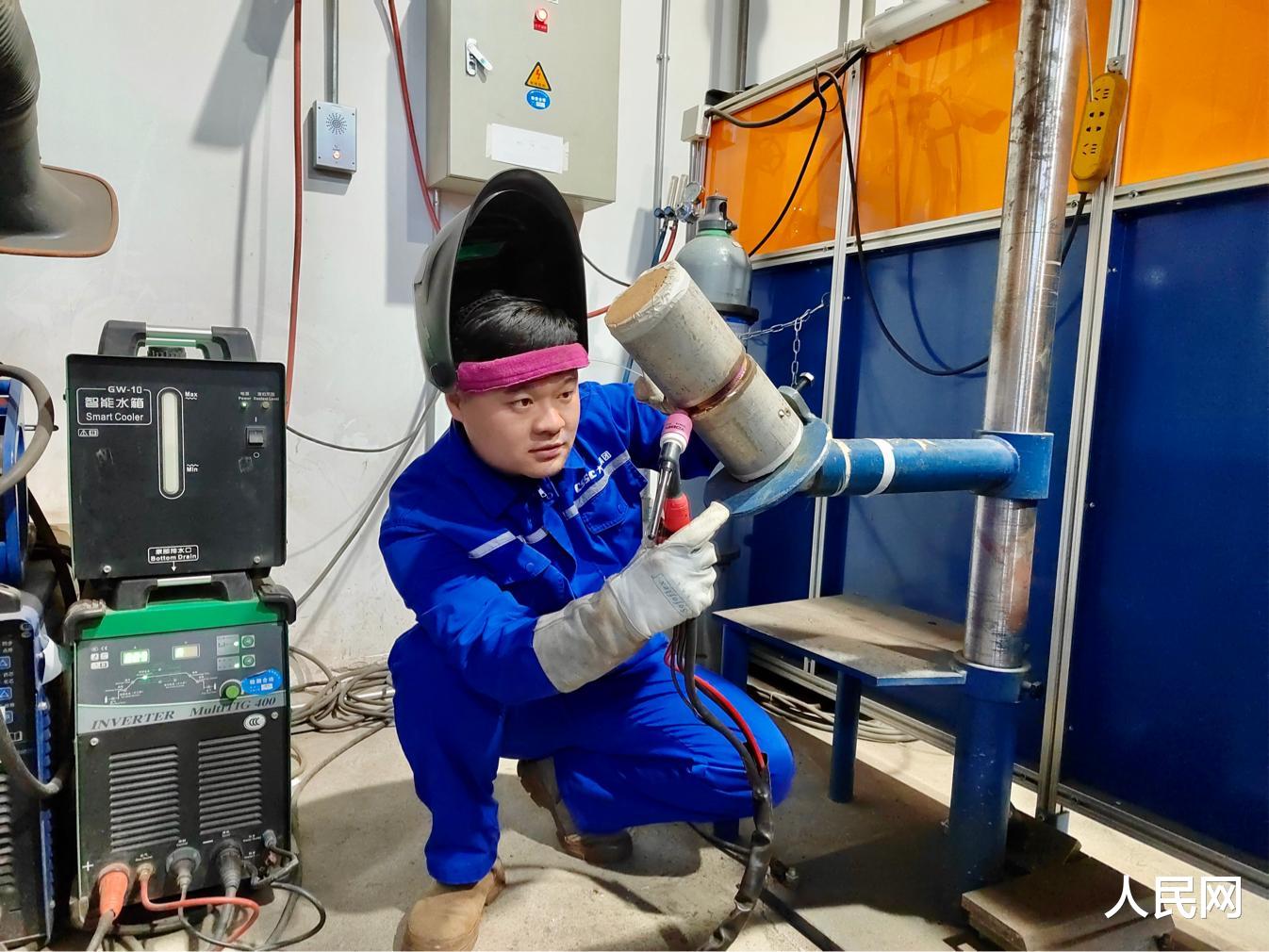

王维亮在进行焊接练习。人民网记者 邱宇哲摄

船体焊接直接关系船舶的建造质量和效率,占船体建造总工作量的50%以上。王维亮打了个比方,“我们的工作就像裁缝制衣一样,用焊枪做‘针’,把一块块钢板‘缝’在一起。技术熟练才能‘缝’得又快又好。”

“学一门精湛的手艺,让自己发光发热”是王维亮的梦想。在焊接行业里摸爬滚打十几年,王维亮获得的证书摞起来有半米多高。2023年,30出头的他升级成为特级技师,是全厂21位特级技师中最年轻的。但他的关注点,永远是如何把下一道焊缝变成精品。

近年来,随着船舶行业的绿色低碳转型,船舶尾气的排放标准越来越严格,船用脱硫装置应运而生。从2018年起,大连造船承接了42台脱硫塔装置的生产订单。

“脱硫塔主体像个大圆筒,使用双相不锈钢与钛合金,板材厚度只有5-8毫米,焊接性比较差。”王维亮回忆:“我们按照以往方法焊接,无论是先焊筒体内部,还是外部,筒体合拢时焊缝附近都会出现‘掐腰’变形,超出误差值,无法进行下一步工序。”

巨大的半圆形构件摆在车间里,王维亮看着这些画不上的“句号”,暗下决心,要啃下这块“硬骨头”。

能否两个人在内外同时进行焊接操作?“如果问题真这么简单就好了!”他笑着摇摇头。

两个人同时焊接,坡口角度多大合适?焊接规范多少合适?如何运焊枪?摆在王维亮面前的是一串难题。

那段时间,他和同事们每天实验无数次,一度一度校正坡口角度,一毫米一毫米调整装配组对间隙。“隔着板材,看不到对方,想互不干扰又相互协调,操作节奏一定不能乱,得达到心有灵犀、天衣无缝的程度。”

经过了3个月的探索、磨合,反复验证,焊评试验一次性合格。王维亮创新的“双人对称焊法”解决了脱硫塔焊接变形问题,累计节省生产成本126万元。

2023年,“双人对称焊法”让王维亮获得了大连船舶重工集团学术成果二等奖。

王维亮(右二)与同事在进行焊接试件焊缝成型质量分析。人民网记者 邱宇哲摄

“我师父在国内首创了激光校形技术,实现了从0到1的突破。他身上的钻研精神,让我觉得做电焊工是一件很值的事儿”,王维亮说道:“如果哪天我发明了一项世界首创的技术,那‘让自己发光发热’的梦想不就实现了嘛!”

采访结束了,王维亮戴上防护面罩和皮手套回到车间,操起焊枪。弧光闪烁间,他正在自己的“精进”世界里发光。(赵强 李娜 那其灼 王斯文 邱宇哲 周颂雪 汤龙 孝媛 李根 万能 张素玲)