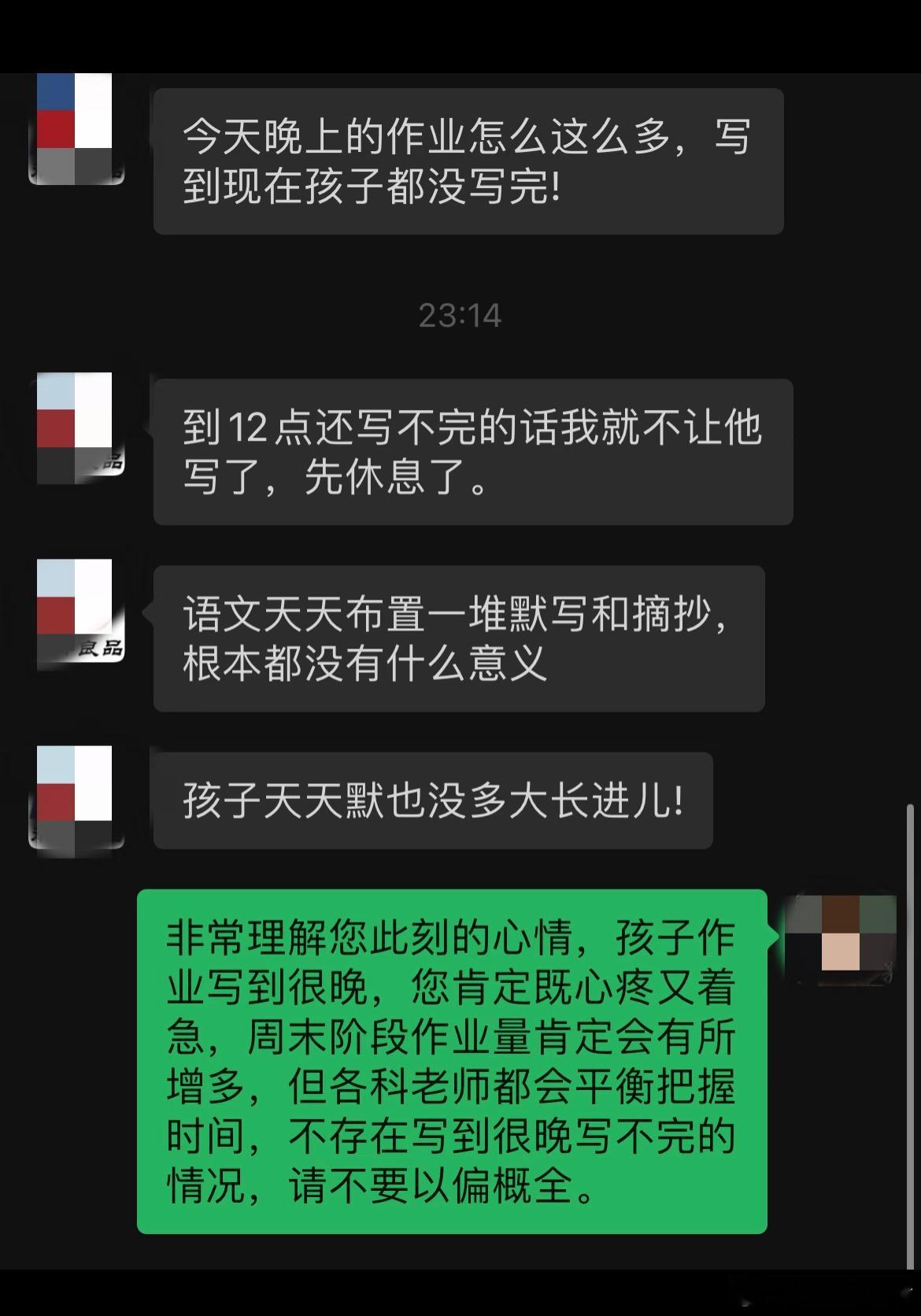

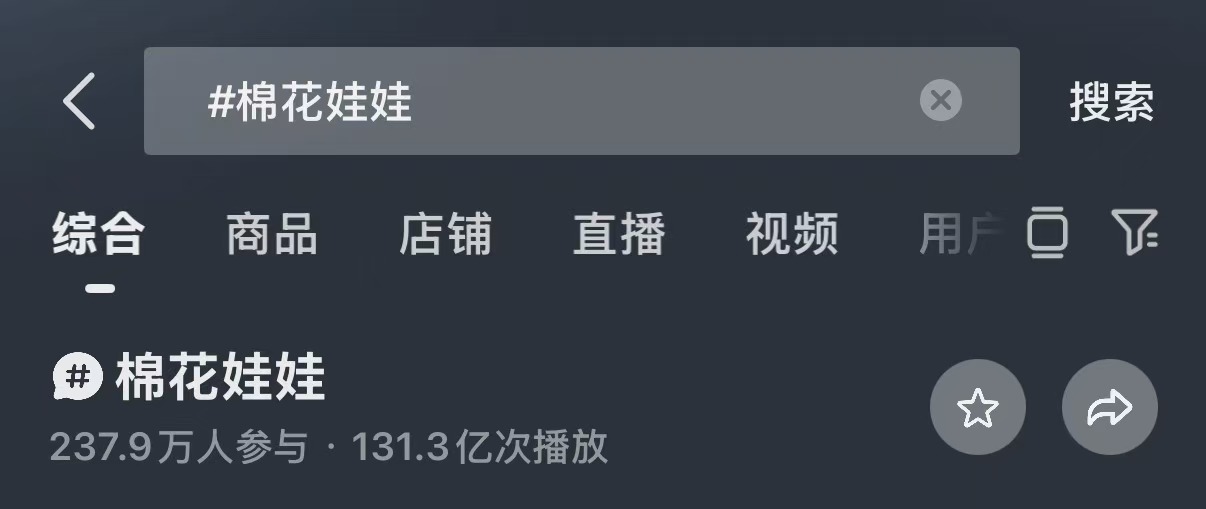

00 后常被贴上 “不愿早婚早育” 的标签,不少年轻人直言 “不想被家庭责任束缚”,对现实中的婚恋生育持审慎态度。但反差感十足的是,他们却对棉花娃娃倾注了极大热情,掀起了一场轰轰烈烈的 “赛博养娃” 风潮。打开社交平台,# 棉花娃娃 #话题浏览量超131.3亿次,“娃妈” 们给娃娃搭配穿搭、定制发型、带 “娃” 旅行打卡,用专属行话构建起热闹圈层。数据显示,百亿规模的棉花娃娃市场中,00 后核心消费占比高达 59%,成为这股潮流的绝对主力。

这只无生命的棉花玩偶,为何能让 00 后如此痴迷?本质上是他们情感需求的集中外显。成长于快节奏时代的 00 后,面临着学业竞争、职场压力与社交焦虑的多重夹击,而棉花娃娃提供了一种 “无压力陪伴”—— 无需承担现实育儿的责任,不必察言观色,毛茸茸的触感和软萌造型能瞬间抚慰低落情绪,成为他们宣泄委屈、安放孤独的情感出口。从心理学角度看,这正是情感代偿机制的体现:00 后将对理想陪伴的憧憬投射到娃娃身上,通过自主搭配娃衣、打造专属娃屋,实现对 “理想化亲密关系” 的塑造,在现实限制下获得补偿式满足。同时,围绕棉花娃娃形成的兴趣社群,让他们在分享穿搭心得、组织线下聚会中找到共鸣,破解了当代年轻人的社交困境,这种基于共同热爱的联结,让他们获得了强烈的归属感与自我认同。

而这份对 “精心呵护” 的执念,其实和家长对孩子的关爱不谋而合。就像家长们会为孩子精心挑选一款实用又贴心的书包,从护脊设计到安全细节,每一处都藏着对孩子成长的牵挂,这款小学生护脊书包就很懂家长的心思:采用苹果3D护脊背垫后,3cm的高弹海绵能均匀分散书包重量,减轻孩子脊柱压力,避免驼背;轻量化防泼水面料耐脏易打理,孩子雨天上学也不怕书本受潮;大容量分层收纳设计,课本、文具、水杯能分类摆放,培养孩子整理习惯;更贴心添加夜间反光条,上下学路上提升安全性,让家长少一份担忧。这份 “把孩子的需求放在心上” 的细致,恰恰是 00 后在成长中渴望的情感温度,也让他们在 “养娃” 时不自觉地复刻着这份温柔。

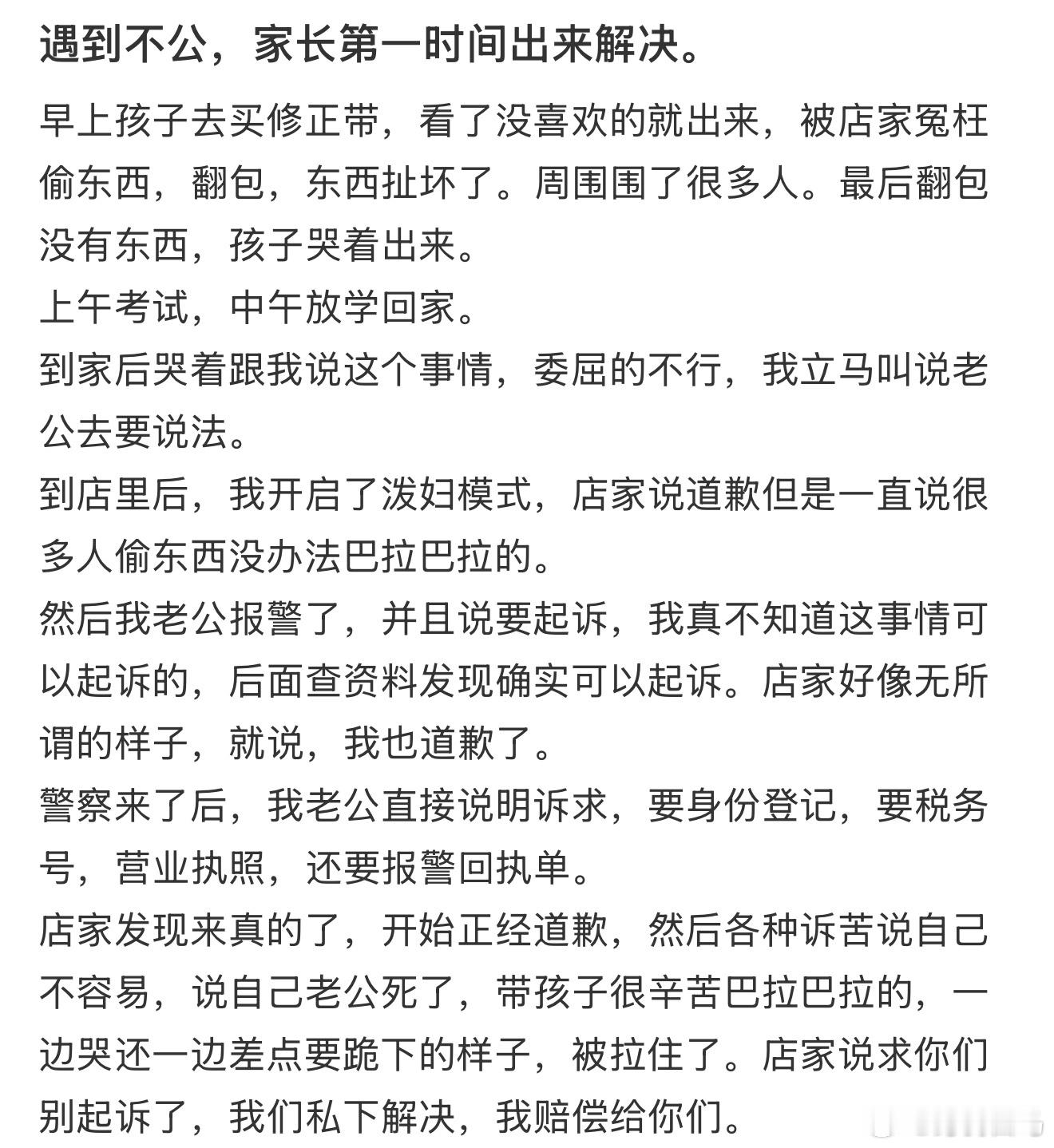

在 “养娃” 的细致入微里,更藏着 00 后对理想家庭教育方式的深层期待。他们耐心给娃娃梳理毛发、记录 “成长瞬间”,折射出的是对家长高质量陪伴的渴望 —— 现实中,许多父母忙于工作,亲子交流多围绕成绩展开,缺乏真正的情感倾听,而 00 后在照顾棉花娃娃时投入的耐心,正是他们希望从父母那里获得的温柔对待。他们尊重娃娃的 “个性”,允许其呈现不同风格的穿搭与造型,本质上是在呼吁家长尊重自己的独特性,摆脱 “唯成绩论” 的单一评价标准,不强迫自己活成预设的 “完美模板”。更值得关注的是,00 后在 “养娃” 过程中拥有绝对的自主决策权,从选择娃娃款式到规划 “出行” 路线,全程由自己主导,这映射出他们对自主空间的迫切需求:希望家长能放下控制欲,在择校、兴趣选择等人生关键节点给予信任,而非单向灌输想法。

北师大的家庭教育调研显示,68% 的家庭将 “独立人格培养” 列为教育核心,但现实中不少父母仍习惯用权威姿态规划孩子的人生。00 后通过 “养娃” 实践着理想的相处模式:平等尊重、耐心陪伴、自主赋能,这正是他们未曾被充分满足的成长渴望。棉花娃娃不是幼稚的消遣,而是 00 后用温柔方式发出的诉求 —— 他们期待父母能像自己对待棉花娃娃那样,看见自己的情绪需求,尊重自己的个性选择,给予足够的信任与空间,让成长成为一场自主探索的旅程,而非被动接受的安排。这股 “养娃” 风潮,或许正是提醒家长们:读懂孩子的热爱,才能真正走进他们的内心世界。