1965年7月19日晚,卡拉奇机场跑道边灯光昏黄,一辆写着“Medical Service”的救护车突然疾驰而过。担架上躺着的不是病人,而是73岁的李宗仁,他正用报纸遮住面孔,旁边胡友松紧紧拽着他的手。几分钟后,车辆冲入停机坪,直接开到一架中国民航包机腹下。巴基斯坦地勤还没反应过来,登机梯已收起,轰鸣声里,飞机穿入夜幕。那个瞬间,李宗仁知道,自己距离故土只剩最后一道云层。

要理解这趟惊心动魄的旅程,时间得倒回到1949年1月。那年国民党搞“大选”,蒋介石以为稳拿“总统”职位,结果却被逼下台,李宗仁阴差阳错成了“代总统”。权柄虽握在手,却是烫手山芋:军队不听使唤,财政空空如也,前线节节失利。李宗仁想谈判,想“划江而治”,但蒋、桂两派互掣肘,他既答应不了我党条件,也指挥不动战场形势。年底,蒋介石飞抵台北,李宗仁看清局势,转往美国。

本以为美国能给他一张安全网,谁料冷战渐紧,台北情报系统如影随形。李宗仁衣食无忧,却夜夜听窗外风声。1950年抗美援朝开打,他在纽约报摊前盯着《纽约时报》上的头条,一个劲儿地念叨:“咱们志愿军真争气!”那段日子,他忽然意识到,自己的落脚点不在大洋彼岸,而在黄河以北。

1955年初夏,老部下程思远手提牛皮箱抵京,受命试探中央态度。周总理听完汇报,当即拍板:“欢迎他回来,安全第一,自由进出不做约束。”这一句话让程思远心里踏实。他返美时,带去一封手写信,还有一句口信:“愿来就来,不愿来也不强求。”李宗仁看完信,把茶几拍得直响:“不瞒你说,只要能回去,我什么都愿意放下!”

然而,台北密令同样传至纽约:一旦李宗仁踏入第三国领空,特务可“临机处置”。1963年至1965年,两年时间里,程思远与我国驻外机构设计了八套方案,最终敲定“病患转运”这条线路。ドラ声密集,换护照、改航班、走货运通道,一步不能错。救护车藏身的桥段,就是那次行动的关键环节。

7月20日清晨,飞机降落上海虹桥。机舱门一开,周恩来径直走上前,扶住李宗仁的胳膊:“先生回来了,辛苦。”这一句话,胜过所有礼仪。短暂停留后,他被安排在沪上小住,参观工厂码头,漫步外滩。接着北上,北京站月台上,欢迎横幅随风招展。一路所见,让李宗仁颇为感慨,连声说:“变化太快,没想到真没想到。”

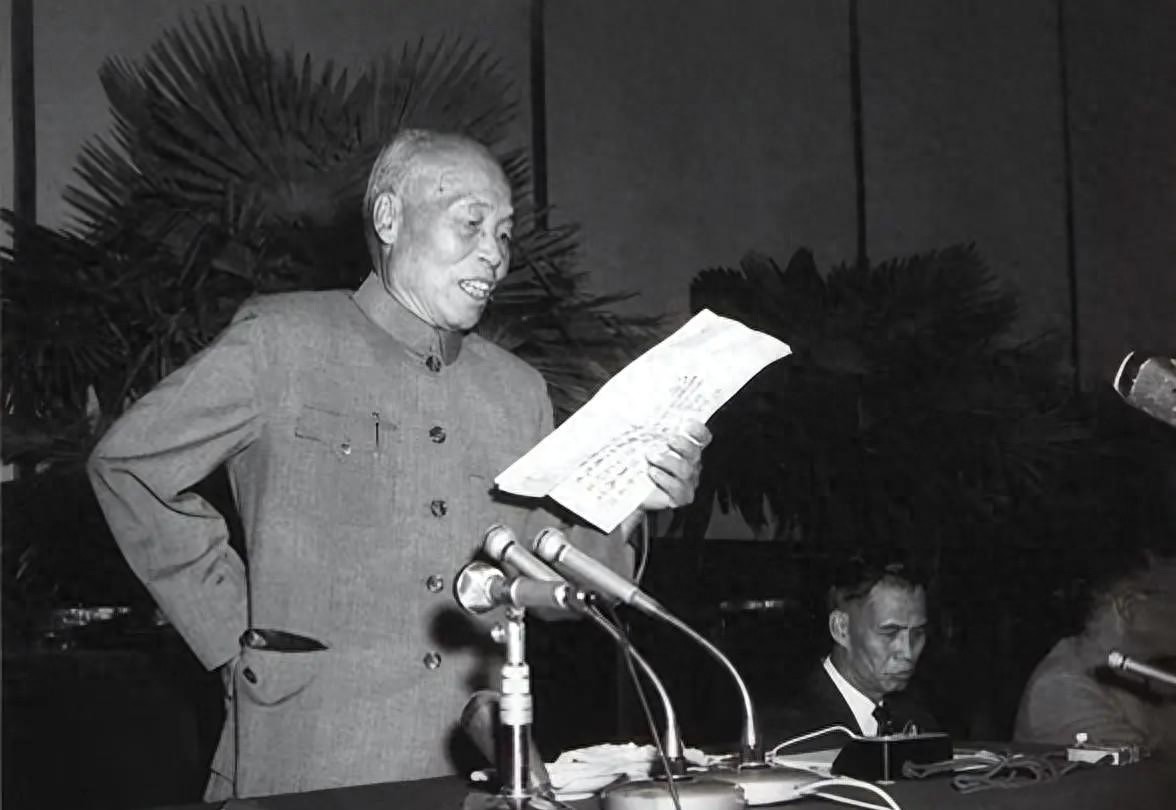

安顿下来后,他住进玉泉山一处小楼,配有专车、随行医生、秘书。身体略恢复,他又坐火车去了鞍山、抚顺、丹东,看高炉,看机床,看万里铁流。一圈回来,精神头更足,便托友人向中南海递话:想担任全国人大副委员长,帮着对台、对美做些沟通。李宗仁言辞恳切,甚至列出自己可发挥的三大优势。

申请送到毛主席桌上。主席思索数日,回信寥寥,却给出三条不容辩驳的理由:其一,李宗仁虽拥护国家统一,但未公开表示认同马克思主义,若骤然赋以副国级,会被台北大作文章,亦给国际舆论可乘之机;其二,当年他在国民党位列二号,如今授以副国级反显不足,尊其地位不如让其无职有誉;其三,年逾古稀,劳心伤神,静养更合适。信的末尾写着一句话:“先旅游,后议事,眼界宽则心自阔。”

李宗仁看完信,沉默良久,轻叹:“主席用心良苦,我懂。”胡友松在旁低声劝慰。他摆手:“别急,该享的清福就享吧。”随后,他将随身携带的几卷宋版古籍、两方战国玉璧移交国家文物局,又把三瓶珍藏威士忌托人送去中南海,每瓶都贴上标签:“一九三八·台儿庄庆功酒”。

接下来的三年,他每逢国庆都会被邀请上天安门城楼观礼,也曾参加政协礼堂举办的抗战座谈会。有人小声问他遗憾否,他摇头:“生前能返故园,已然圆满。”1969年1月30日凌晨,他在北平医院病房永远合上眼。临终前拉着胡友松的手嘱咐:“记住,这辈子最对的事,就是回家。”

灵车驶出医院时,天空飘起轻雪。根据中央决定,追悼会规格为省部级以上领导待遇,总理亲自致哀。堂内挽联写着:“功著台儿庄,念昔握戈扶社稷;心归华夏地,欣今衔志慰泉台。”在肃穆的悼乐声中,那段曲折的归国故事,也随主人公一同划上句点。