“冷风一吹,头皮发紧,耳根生疼。”每到冬天,总有人坚持“头发就是帽子”,却在一次深夜归家后高烧不断、鼻塞头痛,才意识到:原来低温对头部的攻击,比想象中更猛烈。

为什么冬天不戴帽子,身体的反应会这么剧烈?是头部特殊的生理结构决定了它对寒冷格外敏感。头皮血管丰富、神经密布,是人体热量散失最快的部位之一。

研究显示,人体通过头部散失的热量可占总量的30%以上,尤其在寒风中暴露时间稍久,就可能引发一系列意想不到的健康问题。

某机构近期发布的一项冬季门诊统计显示,约42%的上呼吸道感染患者在发病前曾长时间头部裸露于寒冷环境。

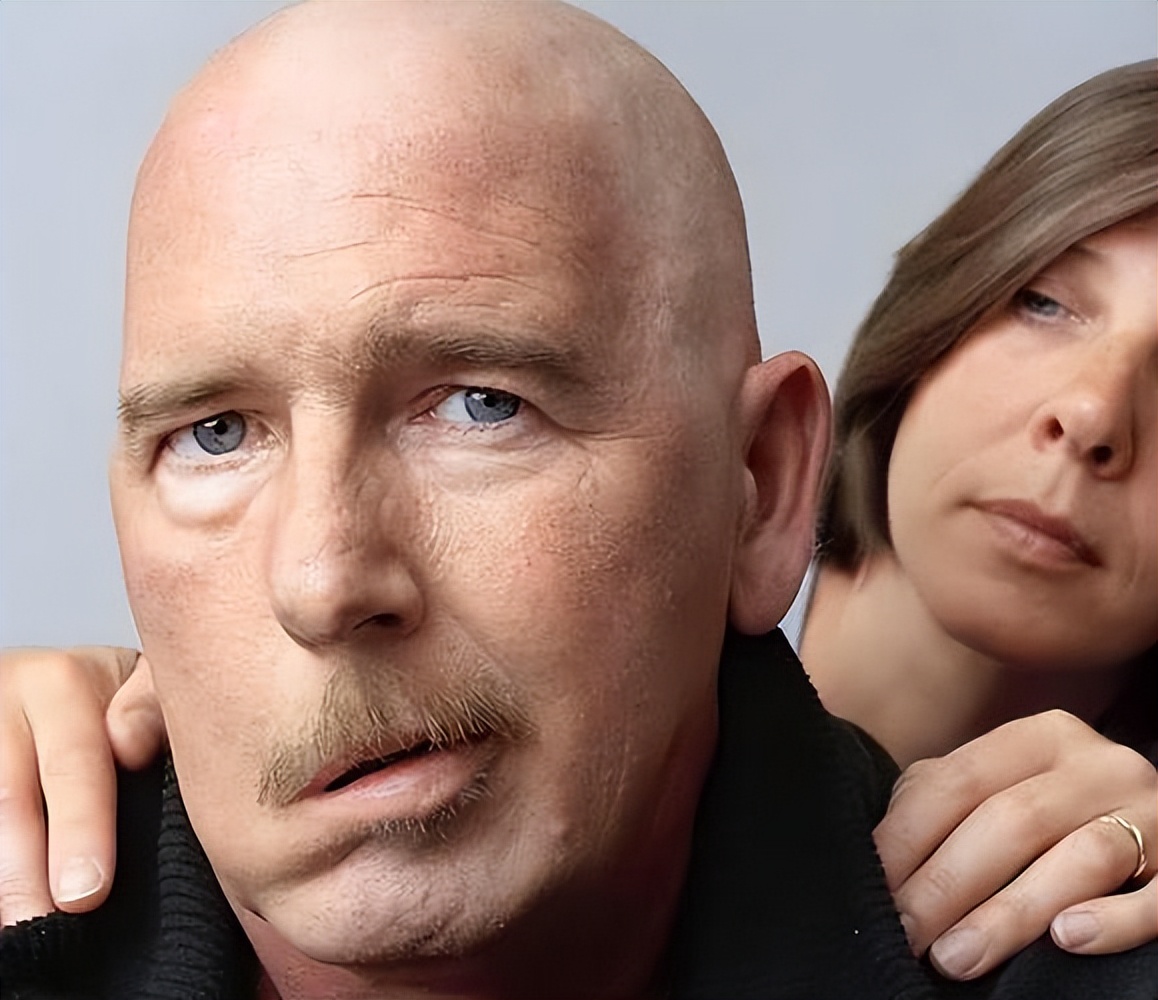

其中有一位中年患者,出差途中因天气突变未戴帽,次日即出现头痛、眼眶酸胀、流涕,最终被诊断为病毒性鼻窦炎合并偏头痛发作。医生指出,这样的病例在寒冷季节并不少见。

寒冷对头部的影响,不只是“冻”那么简单。

医学研究表明,低温刺激会引起头部血管的急剧收缩,导致脑部供血短暂减少,诱发头痛、眩晕,甚至心脑血管事件。对于原有高血压、冠心病、脑供血不足等基础病的人群,不戴帽子可能成为诱因之一。

一位老年人曾在清晨散步时未戴帽,回家后出现短暂意识模糊。送医后确诊为短暂性脑缺血发作(TIA)。医生分析,其脑血管原本就有狭窄,寒冷刺激导致血流更慢,结果引发了这次“警告性发作”。他万万没想到,一顶帽子,竟可能是预防卒中的关键一步。

不仅如此,寒冷还会诱发面部神经麻痹。以冬春季高发的“面瘫”为例,典型诱因之一就是头面部受寒。

中医称之为“风寒侵络”,现代医学则认为是寒冷刺激导致面神经水肿,压迫神经通路,出现嘴歪眼斜、无法闭眼等表现。医生常看到年轻人骑电动车不戴帽和口罩,几天后半边脸表情僵硬,悔之晚矣。

那么,为什么有些人明明不戴帽子多年,却从未出现这些问题?医学的答案是:个体差异+积累效应。

年轻、体质强健的人,对寒冷的耐受力更高,但并不意味着免疫。风险在悄悄积累,当某次免疫力略低、气温骤降时,症状就会集中爆发。医生形容这类情况为“温差打击下的临界点崩溃”。

在临床中,医生还特别关注一种常被忽略的反应——寒冷诱发性哮喘。

不少患者在寒冷空气中吸气时出现咳嗽、气短,甚至胸闷憋气。研究发现,这类反应常与气道对冷空气的过敏性收缩有关。

尤其儿童和老年人,呼吸道黏膜更脆弱,头部受冻、吸入冷气后,诱发支气管痉挛的概率更高。

还有一种“冷诱发型偏头痛”,常被误以为是普通头痛。医生指出,这类患者在寒风中头部暴露后,偏头一侧出现跳痛、胀痛感,并伴有恶心、畏光等症状。治疗需从保暖与药物双管齐下,否则极易反复。

中医对此也有深刻理解。认为“头为诸阳之会”,是全身阳气汇聚之地,一旦头部受寒,阳气闭阻,则百病易生。古人常言“冬日戴帽,春不头痛”,正是朴素而有效的生活经验。

那么,冬天戴帽子,究竟该注意什么?

首先是材质选择。医生建议优选保暖透气、柔软贴合的材质,如羊毛、棉纤维、抓绒等,避免化纤材质带来的静电与过敏。

其次是覆盖范围。理想的帽子应能遮住耳廓和后脑勺,因为这两处血管与神经分布密集,对冷刺激极为敏感,特别是三叉神经与面神经交汇区域,若频繁受寒,很容易出现神经性疼痛或面瘫。

第三是佩戴时机。并非只有大雪纷飞时才需要戴帽。气温降至10℃以下,或风力达到3级以上时,头部保暖就应提上日程。尤其在清晨、入夜、寒潮来临前后,不戴帽子等于主动暴露弱点。

第四是老人、小孩、慢病患者需重点防护。这些人群调节体温能力较差,一旦头部受寒,便可能引发全身性反应。医生常建议,65岁以上老年人应将“帽子、围巾、手套”视为冬季必备三件套,不可随意“省略”。

第五是运动后别急着摘帽。不少人跑步、打球后热得满头汗,立即摘帽“散热”。医生提醒,这时头皮毛孔张开,遇冷骤缩,易导致血管快速收缩,引发头痛或头晕。应等身体稍微降温后,再缓慢脱帽。

一位医生在基层巡诊时,遇到一位因面瘫而来复诊的中年女性。她回忆,自己早晨骑电动车送孩子上学时图方便,没戴帽子,风一吹就觉得耳朵发凉、眼角抽动,当晚嘴角下垂,说话漏风。医生感慨:“一顶帽子,省下的,不只是治疗费用,更是一场病痛的代价。”

冬天的冷,不是简单的温度数字,而是一种对身体边界的挑战。头部,作为最“裸露”的部位之一,如果忽视防护,就可能成为疾病入侵的破口。

如今,越来越多的医疗机构将“冬季保暖指导”纳入健康宣教内容,尤其关注“头、颈、足”三大关键区域。医生建议,将“出门戴帽子”变成冬日自律的一部分,不仅仅是为了温暖,更是为了身体的整体稳定。

一个常被忽略的问题是:为什么年轻人更容易忽视戴帽的重要性?

答案或许在于“轻症不显,重症来得突然”。很多年轻人认为“冻一冻没关系”,但疾病的积累往往是无声的。当症状出现时,往往已错过最佳预防时机。

所以,医生呼吁:将帽子视为冬日健康的“第一层防线”。它小,却关键;它轻,却承载着对自己身体的负责。

如果说冬天是一场身体与环境的拉锯战,那么,一顶帽子,就是最温柔也最坚定的护盾。

参考文献:

[1]中国疾病预防控制中心. 冬季呼吸道疾病防控知识手册[R]. 2023.

[2]黄文勇,刘志强. 冬季寒冷对面神经麻痹发病影响的临床观察[J]. 实用神经疾病杂志, 2022, 25(2): 109-112.

[3]中华医学会神经病学分会. 面神经麻痹诊疗中国专家共识(2021年版)[J]. 中华神经科杂志, 2021, 54(8): 703-710.