马歇尔·卢森堡在《非暴力沟通》中写道:

“也许我们并不认为自己的谈话方式是暴力的,但我们的语言确实常常引发自己和他人的痛苦。”

你有没有过这样的经历?

加班到深夜,推开家门,妻子一句“还知道回来啊”,瞬间点燃你的怒火;

孩子考试成绩不佳,你脱口而出“你看隔壁家小明”,孩子眼神立刻黯淡;

父母唠叨养生,你不耐烦地回“说了你也不懂”,他们默默闭上了嘴。

我们总是把最好的脾气留给外人,却把最伤人的话甩给最亲的人。

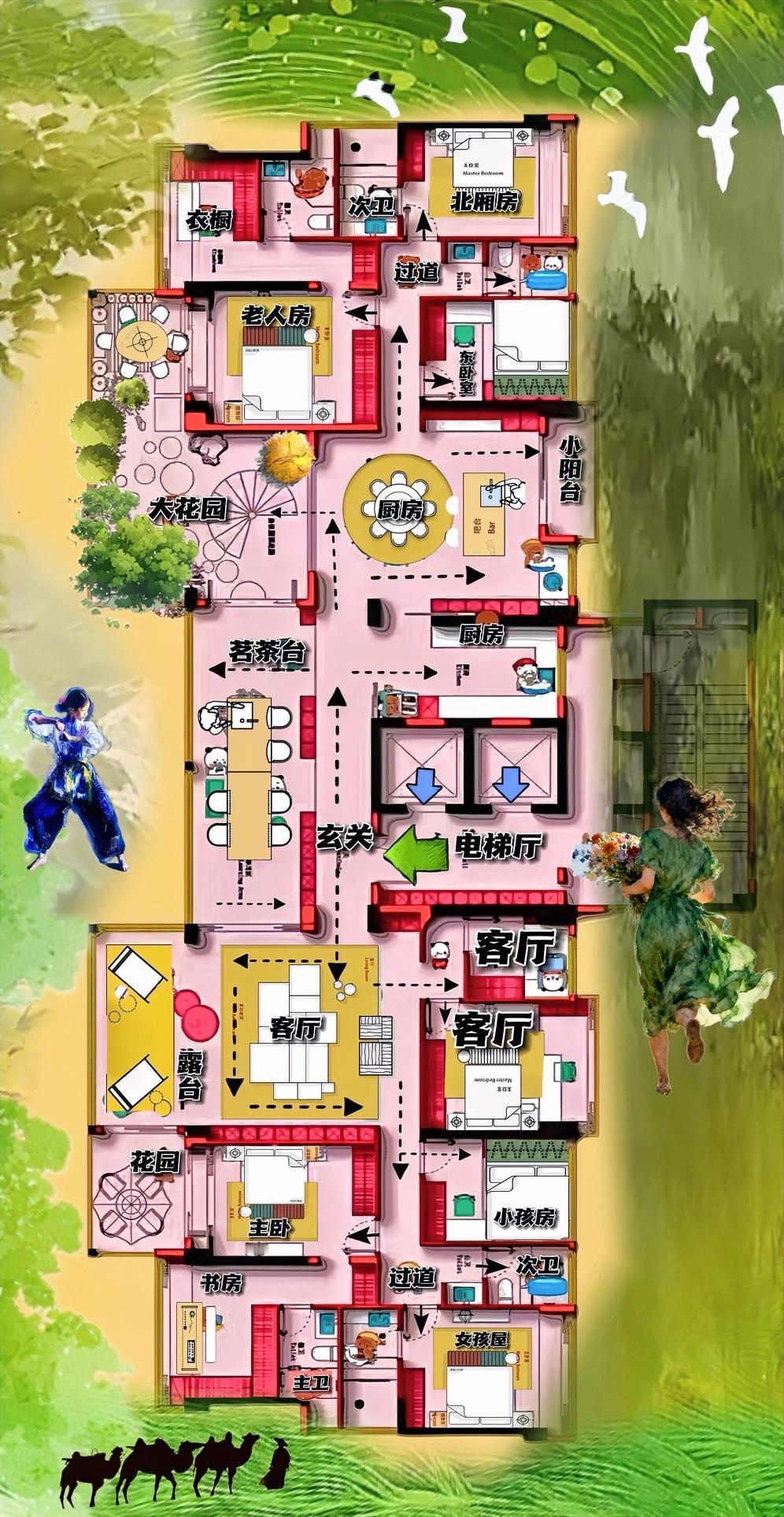

到了一定年纪,经历些风雨才明白:一个家的温度,不在房子大小,不在钱财多少,而在于家人之间如何交谈。

好好说话,是一个家庭最宝贵的财富,也是最顶级的养生。

去年,朋友大刘差点离婚,原因小得可笑——一碗打翻的汤。

那天他项目受挫,阴沉着脸回家。妻子忙活一下午炖了鸡汤,端上桌时不小心洒了点在他衬衫上。

他瞬间爆发:“你还能干点啥?我够烦了!”妻子愣在原地,眼泪直流:“我等你到7点,你就这态度?”

战争升级。 他翻旧账指责妻子不顾家,妻子哭诉他从不体贴。孩子吓得大哭,老人摇头叹气。那晚,他摔门而出,妻子打包回了娘家。

“就为一句气话,冷战一个月,值得吗?”我问他。

大刘苦笑:“现在想想真蠢。但那会儿就觉得,在外面装孙子,回家还不能发泄一下?”

多少人把家当成了情绪的垃圾场?

心理学有个 “踢猫效应” :父亲骂了孩子,孩子踢猫,猫惊吓路人…坏情绪会传染,最终伤害最弱者。

家人不是出气筒。 你的每一次口无遮拦,都在亲密关系上划下一道裂痕。裂痕多了,家也就凉了。

费斯汀格法则指出:“生活中的10%由发生在你身上的事情组成,而另外的90%则由你对所发生事情的反应决定。”

打翻汤是10%,你的反应决定了剩下的90%。

真正成熟的人,懂得把情绪关在门外。 推开门,你是丈夫、是父亲,是家的守护者,不是世界的征服者。

家的温度,取决于你说话的态度。

邻居陈阿姨老两口,结婚40年没红过脸。秘诀是什么?“好好说话”。

有次陈姨炒菜咸了,自己都皱眉。叔叔却笑着说:“咸点好,下饭!明天我少放点盐向你学习。”

陈姨买基金亏了钱,内疚不已。叔叔拍拍她:“亏点钱学会理财,值!下次我陪你一起研究。”

你看,高情商的人,总能把指责变成体贴。

这种语言习惯,也滋养了下一代。他们的儿子从小在平和环境中长大,如今成了知名心理医生。他说:“父母教会我,沟通是理解,不是争输赢。”

相反,《人世间》的周秉昆父子,彼此深爱却互相伤害。父亲当众斥责儿子“没出息”,这句话像根刺,扎在秉昆心里几十年。

语言暴力也是暴力。 它不留伤痕,却伤筋动骨。

教育家尹建莉曾说:“好妈妈不是不打骂孩子,而是时刻记得给孩子尊严。”

你的嘴里,藏着孩子的未来。 在肯定中长大的孩子,自信阳光;在贬低中长大的孩子,一生都在寻找认同。

婚姻教皇戈特曼研究发现: 幸福夫妻的积极互动与消极互动比例,高达5:1。他们并非不吵架,而是擅长用赞美、倾听、幽默化解矛盾。

所谓恩爱,就是好好说话,好好倾听。

知名导演李安曾说:“我做了父亲,做了人家的先生,并不代表我就能很自然地得到他们的尊敬。你每天还是要来赚他们的尊敬。”

这个“赚”字,精髓就是日常的言行。

我见过一对摆摊的夫妻,日子清苦却总洋溢着幸福。收摊时,丈夫会说:“老婆辛苦,今天你做的饭最好吃。”妻子回:“你拉车更累,我帮你捶捶背。”

没有昂贵的礼物,只有言语间的疼惜。 这种互动,比任何物质都养人。

反之,若沟通不畅,再富裕的家也像牢笼。

《红楼梦》里的贾府,锦衣玉食,却因言语如刀,步步惊心。王熙凤精明强干,一张利嘴却得罪上下,最终“反算了卿卿性命”。

语言是能量。 鼓励的话能养人,挑剔的话会耗人。

从实用角度看,好好说话直接提升家庭效能:

教育成本降低:孩子更愿听从引导,而非对抗斥责;

健康成本降低:家庭和睦,成员身心更健康;

决策效率提高:遇事商量不内耗,合力解决难题。

所谓养家,养的是氛围,是人心。

结语

年岁渐长,终于懂得:

世间最动人的情话,不是“我爱你”,而是“我懂你”;

最有效的教育,不是长篇大论,而是耐心倾听;

最暖的孝顺,不是给钱送礼,而是和颜悦色。

说话是本能,好好说话是修养,更是智慧。

一个家的风水,是聊出来的。你的每一句良言,都在为这个家积福积德。

从今天起,回家前清空情绪,把温柔留给最爱你的人。

当你开始好好说话,你会发现,整个家都活了起来。

最后,与你共勉:

最高级的教养,是对家人和颜悦色;

最顶级的格局,是心中有气也能好好说话;

一个家最好的模样,是房间有笑声,厨房有烟火,桌上有交流。

如果你觉得文章对你有启发,欢迎点赞、转发,让更多家人看到。

关注@每天一卷书,我们一起,把日子过成诗。